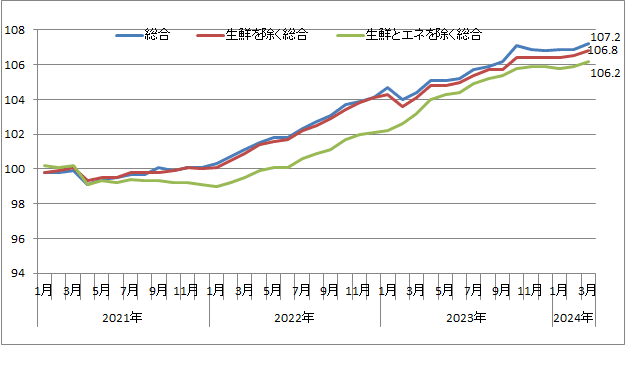

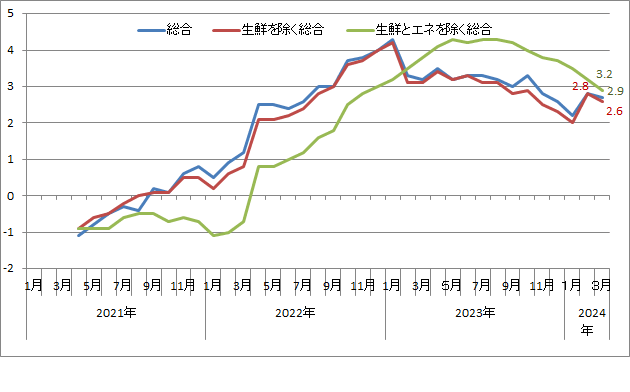

昨年2月の消費者物価は1月の104.7から104.0に下がりました。総務省によれば、その内の0.4%ほどの下げが電力会社、ガス会社への補助金による料金の引き下げによるという事だそうです。

この5月その補助金は半額になり、6月からは無くなるとのことです。当然電気料金ガス料金はその分高くなるでしょう。補助金を止める理由は、LNGの価格が上昇以前の価格に戻ったからとのことです。ただし、価格の下がらない原油の元売り業界へのガソリン価格抑制については補助金を続けるようで、政策が分かれています。

確かに輸入価格が上がった時、製品価格が上がらない様にという配慮で政府が関連業界に補助金を出して国民の負担を軽くするというのは、国民に寄り添う親切な政策という評価になるでしょう。

という事で、今回は、資源などの国際価格が上がった場合、補助金を出して消費者物価がなるべく上がらない様にするのが親切か、そんな親切はしない方がいいのかという問題を考えてみます。

資源という意味で日本を見れば、最大の資源は人的資源つまり人間でしょう。勤勉でよく働く、エネルギーレベルも高い。これは世界に誇ってもいいでしょう。しかし天然資源では保有するのは石灰石ぐらいです。

天然資源は長期的には殆ど値上がりです。石油もガスも、非鉄金属、レアメタルなど。それに農畜産物も上がります。日本は食料自給率も40%程度です。そして、こうした輸入原材料は長期的に見れば皆値上がりです。

これは世界経済が発展し需要が増えるからですから避けられません。それに如何にして対抗するかですが、上がった分は日本のGDPから払うしかありません。政府の補助金も国家予算からですから元はGDPです。足りなければ国債発行で、将来の国民負担です。

そこで大事になるのが技術開発です。ガソリンが高くなればハイブリッド車、ネオジムが高くなれば10分の1のネオジムで同じ磁力を生み出す技術です。

技術革新は人的資源の活用の成果ですから、輸入原材料が値上がりしてもコスト=人件費はそれほど上がりません。

ではどうすれば技術革新が進むのでしょうか。これは専門教育研究とか開発技術装置の進歩といった専門領域の問題ですが、経済学的にはどうなのでしょうか。

経済学では、「市場原理(価格機構)」があります、これはアダム・スミスの言った「神の見えざる手」なのです。

原理は単純で、「高いものは売れない」という事です。ガソリンが高くなると、ガソリンを食わない車に買い替えます。アメリカでは燃費の良い日本車が売れました。最近は省エネも含め最もコスパのいいのはハイブリッド車だとHB車が人気のようです。

アメリカでは原油価格が上がるとガソリンの価格もどんどん上るようです。ハイブリッド車の人気が高まればガソリンの需要が減り、ガソリンの値上がりにもブレーキがかかります。市場原理(価格機構)はこうして技術開発を進めます。ネオジム磁石のコスト削減・高性能化も市場原理の産物です。

ところで、政府のガソリン補助金の延長はどうでしょうか。ガソリンが高いから補助金を出して安くしますといわれて、単純に喜ぶか、「小さな親切・大きな迷惑」と考えるか。さて・・・。

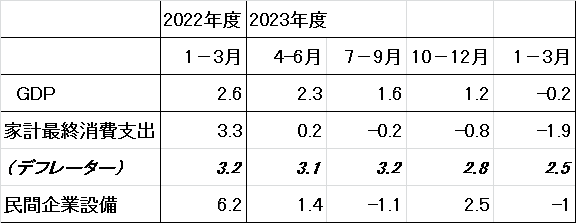

資料:内閣府「四半期別GDP速報」

資料:内閣府「四半期別GDP速報」