ミハイル・ゴルバチョフさんは、ソビエト連邦の最高指導者でありながら、ソビエト体制の誤りを認め、その解体と終焉を進め、また世界を核の脅威から解放しようとの強い思いを持った歴史に残る改革者だったと思っています。

ロシア革命以来70年にわたって実証された、共産主義国家というものが結局は独裁主義に陥るという現実を、旧ソビエト連邦の中で、そのリーダーに上り詰める過程で気づいたのでしょう、グラスノスチに自らの命を懸けてソビエト連邦の解体を実現し、更に、アメリカのレーガン大統領と当時の中距離核戦力全廃条約に調印、ノーベル平和法を受賞しました。平和に向けて歴史の転換に努力しという行動は世界史に刻まれるところでしょう。

その後のエリチンの急激な自由経済化に向けての荒削りの政策がロシアの経済力を弱め、プーチンに変わってからはその反動ともいえる旧ソビエトへの回帰現象に揺れるロシアのウクライナ侵攻に見るような混沌の中での死は、本人も心残りが多かったのではなどと思っています。

旧ソビエト体制の中でリーダーとなりながら、その体制の誤りを見抜き、その是正に自らを懸けたことに深甚の敬意を表するとともに、冥福をお祈りしたいと思います。

大きな掛け声で始まった「働き方改革」も最近はあまり言われなくなりました。

しかし人材育成に長い時間やコストをかけたくない企業もあるのでしょうか、「即戦力」への要求は結構強いようですし、即戦力が獲得できれば、「働き方改革」の中の目玉でもある「ジョブ型雇用・賃金」というのも可能性が出て来るのでしょう。

所で「即戦力」と言っても、始めから即戦力という人はいないので、どこかで経験を積んで初めて即戦力になるのですから、いわば、他所が時間もコストもかけた成果を、引き抜いて来るという事になります。

今の日本の労働市場では、それはそう簡単ではないでしょう。だからこそ、政府がいくら否定しても、新卒一括採用という「就活」の世界は無くならないのです。

ところで、日本でもジョブ型賃金が一般的という労働市場は疾うに存在しています。それは非正規従業員の世界です。

この世界は基本的には企業別にジョブとしての差の少ない単純作業から始まったものですが、最近ではかなり高度な熟練を要するものまで広がって来ているようです。

そのせいで、非正規従業員が4割近くになっているのでしょうが、基幹職として期待される従業員となりますと、そう単純ではありません。

所が今日の現実の状況を見てみますと、企業内で徹底した教育訓練を受け、一専多能など高度専門能力を身につけ、会社の必須の人材として活躍してきた、まさに企業内育成の立派な成果と言えるような多くの高度人材の処遇に、とんだ間違いを犯している企業が結構あるのではないかという気がしています。

もうお気づきの方も多いともいますが、ベテラン基幹社員の定年という問題です。

従来の年功的色の残る賃金制度と定年制の組み合わせの中では、この問題は結構深刻です。

企業にとっても深刻かもしれませんが、育成した結果の従業員にとっても深刻なようです。

本来年功賃金は、独身から結婚、子育てという従業員の生活の保障をベースにしたもので、仕事とは直接の関係はないのです。その結果、若い時は仕事の価値より低い賃金、年齢が高くなると仕事の価値より高い賃金で定年という設計です。

定年の時が一番高い賃金で、55歳定年、平均余命はもう長くないから、それは退職一時金

で、すべてOKという筈だったのですが、平均寿命80歳の今日では定年後が長すぎます。

60歳、65歳、70歳まで元気で働けるのですが、55歳まで上がってきた賃金では、割高で雇えないとなります。

結果は、定年後は一律3割カットの賃金で如何でしょうという様な事です。再雇用の場合は正社員ではありません。仕事も楽な仕事に変えることも良くあります。

しかし、定年再雇用の人は、実は企業が時間とコストをかけて育成した高度人材なのです。こういう制度にしておくと、中国や韓国の企業から高給でスカウトされて、優秀な「即戦力」が来てくれたと外国を喜ばせ、日本経済の衰退を招く結果になるようです。

日本企業は人材育成には熱心ですが、人材の活用は大変下手だったと言えそうです。

こうした失敗を続けないためにも、定年再雇用の人材は、「賃金一律何割下げ」などという合理性のない事ではなく、まさに高度人材用のジョブ型賃金をきちんと設計し、企業として、育成にかけたコストは確り収穫するようにすべきではないでしょうか。

雇用ポートフォリオの中の「定年再雇用者」は、「ジョブ型賃金」適用の重要な第二分野です。第三、第四の分野も出てきそうですね。

しかし人材育成に長い時間やコストをかけたくない企業もあるのでしょうか、「即戦力」への要求は結構強いようですし、即戦力が獲得できれば、「働き方改革」の中の目玉でもある「ジョブ型雇用・賃金」というのも可能性が出て来るのでしょう。

所で「即戦力」と言っても、始めから即戦力という人はいないので、どこかで経験を積んで初めて即戦力になるのですから、いわば、他所が時間もコストもかけた成果を、引き抜いて来るという事になります。

今の日本の労働市場では、それはそう簡単ではないでしょう。だからこそ、政府がいくら否定しても、新卒一括採用という「就活」の世界は無くならないのです。

ところで、日本でもジョブ型賃金が一般的という労働市場は疾うに存在しています。それは非正規従業員の世界です。

この世界は基本的には企業別にジョブとしての差の少ない単純作業から始まったものですが、最近ではかなり高度な熟練を要するものまで広がって来ているようです。

そのせいで、非正規従業員が4割近くになっているのでしょうが、基幹職として期待される従業員となりますと、そう単純ではありません。

所が今日の現実の状況を見てみますと、企業内で徹底した教育訓練を受け、一専多能など高度専門能力を身につけ、会社の必須の人材として活躍してきた、まさに企業内育成の立派な成果と言えるような多くの高度人材の処遇に、とんだ間違いを犯している企業が結構あるのではないかという気がしています。

もうお気づきの方も多いともいますが、ベテラン基幹社員の定年という問題です。

従来の年功的色の残る賃金制度と定年制の組み合わせの中では、この問題は結構深刻です。

企業にとっても深刻かもしれませんが、育成した結果の従業員にとっても深刻なようです。

本来年功賃金は、独身から結婚、子育てという従業員の生活の保障をベースにしたもので、仕事とは直接の関係はないのです。その結果、若い時は仕事の価値より低い賃金、年齢が高くなると仕事の価値より高い賃金で定年という設計です。

定年の時が一番高い賃金で、55歳定年、平均余命はもう長くないから、それは退職一時金

で、すべてOKという筈だったのですが、平均寿命80歳の今日では定年後が長すぎます。

60歳、65歳、70歳まで元気で働けるのですが、55歳まで上がってきた賃金では、割高で雇えないとなります。

結果は、定年後は一律3割カットの賃金で如何でしょうという様な事です。再雇用の場合は正社員ではありません。仕事も楽な仕事に変えることも良くあります。

しかし、定年再雇用の人は、実は企業が時間とコストをかけて育成した高度人材なのです。こういう制度にしておくと、中国や韓国の企業から高給でスカウトされて、優秀な「即戦力」が来てくれたと外国を喜ばせ、日本経済の衰退を招く結果になるようです。

日本企業は人材育成には熱心ですが、人材の活用は大変下手だったと言えそうです。

こうした失敗を続けないためにも、定年再雇用の人材は、「賃金一律何割下げ」などという合理性のない事ではなく、まさに高度人材用のジョブ型賃金をきちんと設計し、企業として、育成にかけたコストは確り収穫するようにすべきではないでしょうか。

雇用ポートフォリオの中の「定年再雇用者」は、「ジョブ型賃金」適用の重要な第二分野です。第三、第四の分野も出てきそうですね。

先週金曜日には、ダウ平均が1008ドルの急落で、日経平均のCFDも500円下げていました。

インフレは止めてほしいがそのため金利以引き上げについてのパウエルさんの発言が小幅でよさそうだと感じられれば株価は上がり、やっぱり厳しいぞと受け取られれば、株価は大幅下げです。

土日と2日の休みののち月曜はどうるかと前々回書きましたが、半日早く開く東京市場で日経平均は800円弱の下げ、NYダウのCFDは250ドルほどの下げになっています。

という事は株式市場の現状判断は、インフレ退治は容易でない、金利引き上げで景気減速が強めになりそうだという理解という事でしょうか。

ついでに異次元金融緩和の日本円のレートは138円台の円安に振れています。

市場の反応は「やっぱりインフレ退治は容易でない、かなり景気は冷えるのでは」という危惧感に捉われているようです。

つまり金融政策でインフレを抑えるというのは、金利を引き上げ、流動性も絞って企業の活動をしにくくする、企業活動が消極的になる、コスト管理も厳しくなる、賃金上昇も抑制する、従業員も労組も納得して、賃金が上がらなくなる、賃金コストインフレがなくなるというプロセスが必要なのです。

端的に言えば、景気を悪くするという犠牲を払って賃金などのコスト上昇を止め、インフレを抑えるのです。ちょっと犠牲が大き過ぎると言えそうです。

株式市場はこの犠牲の大きさを先見して、大幅下げなどをやってみせるのでしょう

上の連鎖では、「従業員も労組も納得して」と書いてありますが、現実には納得しないで、賃金上昇を押し通すケースもあります。そうすると「不況とインフレの併存するスタグフレーション」になります。

今アメリカで一番心配されているのはスタグフレーションかでしょう。

ところで、こうした回り回った効果を期待する金融政策に対して、直接 賃金上昇の抑制に働きっ気用という政策もあります。

それが「所得政策」です。

所得政策は1990年代以降あまり聞かれなくなりましたが、1970~80年代、石油危機後、欧米先進国が軒並みスタグフレーションになった時期には経済論争の中心でもありました。

所得政策はIncomes Policyと言われて、所得はsの付く複数です。端的には「賃金と利益」です。

この2つの経済の主要な要素費用を合理的な関係にしようという政策が「所得政策」です。

考えてみれば、極めて合理的な着想ですが、歴史上成功した例はほとんどありません。理由は、欧米では、労使は対立関係にあるというのが通常の概念で、あり現実の意識でもありますから、そんな相談は成り立たないのです。

殆どないと書きましたが、私の知る範囲では、成功例が2つあります。

1つは前回書きました日本の第一次石油危機後の対応です。これは労使が主役です。

政府は脇役、公共料金抑制で協力しますといった程度でした。

2つ目はオランダの「ワッセナー合意」です。これは、オランダで、政府が仲に入り、賃金上昇抑制、労働時間の短縮からパートタイマーの雇用・待遇制度まで法律を改正して、政労使3者の合意として成立させたものです。

ワッセナー合意はネットで詳しく見ることが出来ます。日本の第一次石油危機への対応、就中、肝心の春闘賃上げ率の劇的な抑制についての記述は、殆どありません。多分、このブログの「経営者と政治家」などが最も核心を指摘したものではないかと思っています。

インフレは止めてほしいがそのため金利以引き上げについてのパウエルさんの発言が小幅でよさそうだと感じられれば株価は上がり、やっぱり厳しいぞと受け取られれば、株価は大幅下げです。

土日と2日の休みののち月曜はどうるかと前々回書きましたが、半日早く開く東京市場で日経平均は800円弱の下げ、NYダウのCFDは250ドルほどの下げになっています。

という事は株式市場の現状判断は、インフレ退治は容易でない、金利引き上げで景気減速が強めになりそうだという理解という事でしょうか。

ついでに異次元金融緩和の日本円のレートは138円台の円安に振れています。

市場の反応は「やっぱりインフレ退治は容易でない、かなり景気は冷えるのでは」という危惧感に捉われているようです。

つまり金融政策でインフレを抑えるというのは、金利を引き上げ、流動性も絞って企業の活動をしにくくする、企業活動が消極的になる、コスト管理も厳しくなる、賃金上昇も抑制する、従業員も労組も納得して、賃金が上がらなくなる、賃金コストインフレがなくなるというプロセスが必要なのです。

端的に言えば、景気を悪くするという犠牲を払って賃金などのコスト上昇を止め、インフレを抑えるのです。ちょっと犠牲が大き過ぎると言えそうです。

株式市場はこの犠牲の大きさを先見して、大幅下げなどをやってみせるのでしょう

上の連鎖では、「従業員も労組も納得して」と書いてありますが、現実には納得しないで、賃金上昇を押し通すケースもあります。そうすると「不況とインフレの併存するスタグフレーション」になります。

今アメリカで一番心配されているのはスタグフレーションかでしょう。

ところで、こうした回り回った効果を期待する金融政策に対して、直接 賃金上昇の抑制に働きっ気用という政策もあります。

それが「所得政策」です。

所得政策は1990年代以降あまり聞かれなくなりましたが、1970~80年代、石油危機後、欧米先進国が軒並みスタグフレーションになった時期には経済論争の中心でもありました。

所得政策はIncomes Policyと言われて、所得はsの付く複数です。端的には「賃金と利益」です。

この2つの経済の主要な要素費用を合理的な関係にしようという政策が「所得政策」です。

考えてみれば、極めて合理的な着想ですが、歴史上成功した例はほとんどありません。理由は、欧米では、労使は対立関係にあるというのが通常の概念で、あり現実の意識でもありますから、そんな相談は成り立たないのです。

殆どないと書きましたが、私の知る範囲では、成功例が2つあります。

1つは前回書きました日本の第一次石油危機後の対応です。これは労使が主役です。

政府は脇役、公共料金抑制で協力しますといった程度でした。

2つ目はオランダの「ワッセナー合意」です。これは、オランダで、政府が仲に入り、賃金上昇抑制、労働時間の短縮からパートタイマーの雇用・待遇制度まで法律を改正して、政労使3者の合意として成立させたものです。

ワッセナー合意はネットで詳しく見ることが出来ます。日本の第一次石油危機への対応、就中、肝心の春闘賃上げ率の劇的な抑制についての記述は、殆どありません。多分、このブログの「経営者と政治家」などが最も核心を指摘したものではないかと思っています。

この所、欧米主要国と日本のインフレ率の違いが際立っています。

日本では消費者物価の上昇率は2.6%(7月)で、政府は大変だとか言っていますが欧米諸国は軒並み7~10%の上昇率です。

国際商品(原油、穀物など)の値上がりは世界共通ですから、国別の違いは、国際商品の価格上昇を国内に持ち込んでしまうかどうかによるのです。

まず日本の経験からその辺を見てみましょう。

1973年秋、OPECの戦略で原油価格が4倍になるという第一次石油危機が起きました。石油の99.8%を輸入という日本はまさにパニックになり、毎日使うトイレットペーパーや洗剤が作れなくなると大変とみんなが買いあさり、店頭から消えました。

物価はうなぎのぼりで消費者物価の上昇は20%を越えました。労働組合は、これでは生活が立ち行かないと1974年春闘では大幅賃上げを要求、1974年春闘の賃上げ率は30%を越えました。

その結果賃金インフレが起き、消費者物価はピークで26%まで上がりました。

つまり日本は、典型的な形で海外インフレを国内に持ち込む国だったのです。

しかし日本人は賢明でした。こんなインフレを続けたら日本は国際競争力がなくなって日本経済は破綻するという議論が労使の最大の問題になり、徹底した討論の末1975年の春闘の賃上げ率は13%に落ち着き、その後年々正常化してインフレは収まりました。

5年後の第二次石油危機ではOPECは原油価格を3倍に引き上げましたが、日本の労使は第一次石油危機の教訓を生かして正常な賃金上昇率で合意し、原油価格上昇で多少の物価上昇はありましたが、日本経済は安定成長を続けました。

一方、欧米先進国は賃金インフレを繰り返しスタグレーションに呻吟しました。

いま日本が国際商品の値上がりの中で、インフレを最低限に抑えているのは、この時の経験を労使が共有しているからです。

当時の議論を思い起こせば、経営側の「生産性基準原理」、労働側の「経済整合性理論」がインフレを抑え安定した経済を生み出しているという事でしょう。

今の欧米諸国は、第一次石油危機の際の日本の労使の様な傾向を多少とも残しているからインフレ率が高くなるのです。

アメリカは石油をはじめ資源豊富ですからまだいいとして、ヨーロッパはロシアのLNGへの依存が大きいので大変です。

輸入商品が値上がりしたとき、賃上げなど国内の経済政策で対抗することは出来ません。

値上がり分だけその国のGDPが輸入相手国に流出するのですから、耐え忍ぶ以外にはないのです。

インフレの嫌いなドイツではこのことは解っていて、冬の暖房は19℃までという目標を出しいているのです。

以上が、海外インフレと国内インフレの関係がいかなるものかという事の説明ですが、このブログでは、日本は少し真面目すぎるのではないかという思いも持っています。

日本だけが生真面目に、低インフレを守っていても、国際的に異質な国だと思われることは、時にマイナスの効果を持ちかねません。(ジャパンアズナンバーワン→プラザ合意)

また、多少の自家製インフレ傾向(賃金も物価も上がるインフレ)があった方が、政府や日銀にとっては、経済、金融政策がやり易いという面もありそうです。

こうした視点も含めて政策の方向を決めるのには、政・労・使の十分な話し合いや相互理解、納得や合意が必要なのでしょう。それが上手く出来ると良いですね。

日本では消費者物価の上昇率は2.6%(7月)で、政府は大変だとか言っていますが欧米諸国は軒並み7~10%の上昇率です。

国際商品(原油、穀物など)の値上がりは世界共通ですから、国別の違いは、国際商品の価格上昇を国内に持ち込んでしまうかどうかによるのです。

まず日本の経験からその辺を見てみましょう。

1973年秋、OPECの戦略で原油価格が4倍になるという第一次石油危機が起きました。石油の99.8%を輸入という日本はまさにパニックになり、毎日使うトイレットペーパーや洗剤が作れなくなると大変とみんなが買いあさり、店頭から消えました。

物価はうなぎのぼりで消費者物価の上昇は20%を越えました。労働組合は、これでは生活が立ち行かないと1974年春闘では大幅賃上げを要求、1974年春闘の賃上げ率は30%を越えました。

その結果賃金インフレが起き、消費者物価はピークで26%まで上がりました。

つまり日本は、典型的な形で海外インフレを国内に持ち込む国だったのです。

しかし日本人は賢明でした。こんなインフレを続けたら日本は国際競争力がなくなって日本経済は破綻するという議論が労使の最大の問題になり、徹底した討論の末1975年の春闘の賃上げ率は13%に落ち着き、その後年々正常化してインフレは収まりました。

5年後の第二次石油危機ではOPECは原油価格を3倍に引き上げましたが、日本の労使は第一次石油危機の教訓を生かして正常な賃金上昇率で合意し、原油価格上昇で多少の物価上昇はありましたが、日本経済は安定成長を続けました。

一方、欧米先進国は賃金インフレを繰り返しスタグレーションに呻吟しました。

いま日本が国際商品の値上がりの中で、インフレを最低限に抑えているのは、この時の経験を労使が共有しているからです。

当時の議論を思い起こせば、経営側の「生産性基準原理」、労働側の「経済整合性理論」がインフレを抑え安定した経済を生み出しているという事でしょう。

今の欧米諸国は、第一次石油危機の際の日本の労使の様な傾向を多少とも残しているからインフレ率が高くなるのです。

アメリカは石油をはじめ資源豊富ですからまだいいとして、ヨーロッパはロシアのLNGへの依存が大きいので大変です。

輸入商品が値上がりしたとき、賃上げなど国内の経済政策で対抗することは出来ません。

値上がり分だけその国のGDPが輸入相手国に流出するのですから、耐え忍ぶ以外にはないのです。

インフレの嫌いなドイツではこのことは解っていて、冬の暖房は19℃までという目標を出しいているのです。

以上が、海外インフレと国内インフレの関係がいかなるものかという事の説明ですが、このブログでは、日本は少し真面目すぎるのではないかという思いも持っています。

日本だけが生真面目に、低インフレを守っていても、国際的に異質な国だと思われることは、時にマイナスの効果を持ちかねません。(ジャパンアズナンバーワン→プラザ合意)

また、多少の自家製インフレ傾向(賃金も物価も上がるインフレ)があった方が、政府や日銀にとっては、経済、金融政策がやり易いという面もありそうです。

こうした視点も含めて政策の方向を決めるのには、政・労・使の十分な話し合いや相互理解、納得や合意が必要なのでしょう。それが上手く出来ると良いですね。

昨日、アメリカのダウ平均は1008ドルの大幅下げでした。影響で、日経平均のCFDも500円下がっていました。

今日からは土曜、日曜で、月曜の市場は日本よりアメリカは半日遅れですが、丁度2日間のクーリング・オフの時間があって、月曜は、どうなるか、投機筋はいろいろな読み方をするのでしょう。

事の起こりは、アメリカはワイオミング州の高原リゾート・ジャクソンホールで行われた通称ジャクソンホール会議という自由圏主要国の主要な国の中央銀行総裁や幹部、著名なエコノミストなどが参加して、自由に意見を交換する金融経済専門家の集まりです。

そこでアメリカFRB議長のパウエルさんが、アメリカ経済の現状について、何としてでもインフレを抑え込むという視点から、強力な金融政策は堅持するという趣旨のスピーチをしたこととのことです。

つい先日のFOMC(金融政策決定会合)では、7月の消費者物価が上昇率を弱めたことから、金融引き締めの指標でもあるffレートの引き上げ幅を、いくらか小幅にする(0.75%→0.50%?)というニュアンスが読み取れ、ダウ平均は上昇していました。

日本は別としてヨーロッパもインフレの急伸に困っているので、アメリカは率先して金融政策でインフレ退治をするという意思表示でしょうか、僅か7月1ヶ月だけのインフレ鎮静では、まだまだ危ないと、敢えて強めの意思表示をしたという事かもしれません。

もともと今回のインフレは原油などの資源、農産物価格の上昇など国際要因に発しているものですから、世界何処の国でも同じように物価が上がるはずですが、低い国と高い国があるという事は、

「海外インフレ→輸入インフレ→自家製インフレ」とつながる国

「海外インフレ→輸入インフレ×自家製インフレ」とつながらない国

があるという事です。

欧米はつながるケースは一般的、日本はつながり「にくい」国という事になっているようです。

という事で、それなら「つながる国」と「つながりにくい国」の見分け方はあるのかという事になるのですが、それは割合はっきりしています。

主要国の消費者物価指数では、「消費者の消費支出」を構成する品目の基準時点の標準的なウェイトを調べ、それぞれの品目の店頭の値段を調査し、ウェイトに値段の上昇率を掛け平均上昇率を算出します。

これが総合指数ですが、その他に、海外要因で変動しやすい、エネルギー関連品目と天候如何で変動しやすい品目を除いた指数を出しています。

「食品を除く指数」と「食品とエネルギーを除く指数」( 日本では「食品」でなく「生鮮食品」)です。

このなかで「食品とエネルギーを除く指数」は輸入品や天候に影響されない部分の物価ですから、国内の経済活動が原因の物価上昇、自家製インフレ(インフレの核心部分という事で「コアコア」などといわれる)という事になります。

コアコアの中身は、大抵輸入品の値上がりカバーのための賃金の引き上げや便乗値上げなどです。

日本の場合コアコアは7月で1.2%(前年同月比)の上昇ですが、欧米では5~6%にもなっています。

此処で当初のジャクソンホールの金融専門家会合のパウエルさんのスピーチに戻りますが、アメリカの5~6%のコアコア指数上昇を、金融政策で抑え、アメリカの7~9%のインフレ率を何とか4~5%以下に抑えようという意思表示と見て取れるところです。

上手く行くといいなと思いながら、そのあたりの可能性と、何故日本はインフレの程度が欧米と違うのか、次回見て行ってみたいと思います。

今日からは土曜、日曜で、月曜の市場は日本よりアメリカは半日遅れですが、丁度2日間のクーリング・オフの時間があって、月曜は、どうなるか、投機筋はいろいろな読み方をするのでしょう。

事の起こりは、アメリカはワイオミング州の高原リゾート・ジャクソンホールで行われた通称ジャクソンホール会議という自由圏主要国の主要な国の中央銀行総裁や幹部、著名なエコノミストなどが参加して、自由に意見を交換する金融経済専門家の集まりです。

そこでアメリカFRB議長のパウエルさんが、アメリカ経済の現状について、何としてでもインフレを抑え込むという視点から、強力な金融政策は堅持するという趣旨のスピーチをしたこととのことです。

つい先日のFOMC(金融政策決定会合)では、7月の消費者物価が上昇率を弱めたことから、金融引き締めの指標でもあるffレートの引き上げ幅を、いくらか小幅にする(0.75%→0.50%?)というニュアンスが読み取れ、ダウ平均は上昇していました。

日本は別としてヨーロッパもインフレの急伸に困っているので、アメリカは率先して金融政策でインフレ退治をするという意思表示でしょうか、僅か7月1ヶ月だけのインフレ鎮静では、まだまだ危ないと、敢えて強めの意思表示をしたという事かもしれません。

もともと今回のインフレは原油などの資源、農産物価格の上昇など国際要因に発しているものですから、世界何処の国でも同じように物価が上がるはずですが、低い国と高い国があるという事は、

「海外インフレ→輸入インフレ→自家製インフレ」とつながる国

「海外インフレ→輸入インフレ×自家製インフレ」とつながらない国

があるという事です。

欧米はつながるケースは一般的、日本はつながり「にくい」国という事になっているようです。

という事で、それなら「つながる国」と「つながりにくい国」の見分け方はあるのかという事になるのですが、それは割合はっきりしています。

主要国の消費者物価指数では、「消費者の消費支出」を構成する品目の基準時点の標準的なウェイトを調べ、それぞれの品目の店頭の値段を調査し、ウェイトに値段の上昇率を掛け平均上昇率を算出します。

これが総合指数ですが、その他に、海外要因で変動しやすい、エネルギー関連品目と天候如何で変動しやすい品目を除いた指数を出しています。

「食品を除く指数」と「食品とエネルギーを除く指数」( 日本では「食品」でなく「生鮮食品」)です。

このなかで「食品とエネルギーを除く指数」は輸入品や天候に影響されない部分の物価ですから、国内の経済活動が原因の物価上昇、自家製インフレ(インフレの核心部分という事で「コアコア」などといわれる)という事になります。

コアコアの中身は、大抵輸入品の値上がりカバーのための賃金の引き上げや便乗値上げなどです。

日本の場合コアコアは7月で1.2%(前年同月比)の上昇ですが、欧米では5~6%にもなっています。

此処で当初のジャクソンホールの金融専門家会合のパウエルさんのスピーチに戻りますが、アメリカの5~6%のコアコア指数上昇を、金融政策で抑え、アメリカの7~9%のインフレ率を何とか4~5%以下に抑えようという意思表示と見て取れるところです。

上手く行くといいなと思いながら、そのあたりの可能性と、何故日本はインフレの程度が欧米と違うのか、次回見て行ってみたいと思います。

高度専門能力:即戦力と人材育成

先端技術における日本の力が次第に落ちて来ているという現実があります。

専門分野における研究論文の数、特にその論文が引用された回数、特許出願の件数。

こうした基礎的なものから、その応用としての新製品の開発、既存製品の改善、それによる産業・GDPの成長、結果としてのその国の平均賃金水準の上昇などなど。

残念ながら、こうしたデータの国際比較で、日本の順位は下がり続けているようです。最近言われるのは、平均賃金の比較で、日本が、韓国に抜かれた(OECD総計)といった現実です。

連合も経団連もあまり気にしていないようですが、気にしないというのも何か元気がなくなった日本のこの頃を象徴するように感じる人も多いいのではないでしょうか。

政府は、どの程度本気か解りませんが、先端技術の向上も公約の中に入れていますが、コロナ対策や防衛力増強や旧統一教会との絶縁で組織票の維持をどうするかなど政権維持に大事なことが目白押しだけに、どこまで力が入れられるかは予算審議の中で見えてくるのでしょう。

政府も口では先端産業の育成を言っているのですが、結局具体的な行動は、産業界、学界の「やる気」にかかって来るのではないでしょうか。

産業界は、労使の2本柱から成り立っているのですから、労使関係の中での本気度も問われてくるのではないでしょうか。

多分、産業界も内心では今の状況は気にはなっているのでしょうし、政府も働き方改革の中で、高度人材の重要性には触れていますが、高度人材に関わる人事制度で、政労使のごたごたもあったりして、そのまま尻切れトンボのようです。

そうした中で、かつて日本ではあまり馴染みのなかった「即戦力」という考え方が一部で注目されているようです。

今迄のように、企業は良い素材を採用して、企業の中で高度の人材に育成するのでは、とても間に合わないという意見も結構多いようです。

考えてみれば、日本企業は、長期不況の中で、自ら育てた高度人材を随分無駄にしていたようです。言葉は悪いですが、使い捨てにした高度人材が、職と収入を求めて中国、韓国に活躍の場を求め、彼我の技術格差の縮小に貢献したと言われています。

つまり、高度人材というのは、企業の現場での多様な経験の中で(基礎研究などでは大学、研究機関の中で)育つのであって、即戦力の「即」の背後にはそうした過去が詰まっているのです。

つまり、誰かが育てなければ、即戦力も高度人材もいないのです。

日本は、沢山の高度人材を育てながら、その活用を徹底してやらなかったという事で、それではコスト・パフォーマンスは悪くて当然という事だったのでしょう。

今後日本に求められるのは、嘗ての得意技だった自前の人材育成を、持てるノーハウを生かしつつ産学官の協力でより効率よく進めりこと、そして育成した人材・高度人材を徹底して使い切る事、そのための協力システムをいかにうまく作り上げるかでしょう。

その意味で、最近、優れた大学発ベンチャーなどが数多く出ていることは注目に値するのではないでしょうか。

単なる「働き方改革」ではなく、人材の育成、そしてその活用の最適なシステムをどう作るか、日本人の得意な「すり合わせ技術」を、この面で、どこまでうまく活用できるかにかかっているのではないでしょうか。

先端技術における日本の力が次第に落ちて来ているという現実があります。

専門分野における研究論文の数、特にその論文が引用された回数、特許出願の件数。

こうした基礎的なものから、その応用としての新製品の開発、既存製品の改善、それによる産業・GDPの成長、結果としてのその国の平均賃金水準の上昇などなど。

残念ながら、こうしたデータの国際比較で、日本の順位は下がり続けているようです。最近言われるのは、平均賃金の比較で、日本が、韓国に抜かれた(OECD総計)といった現実です。

連合も経団連もあまり気にしていないようですが、気にしないというのも何か元気がなくなった日本のこの頃を象徴するように感じる人も多いいのではないでしょうか。

政府は、どの程度本気か解りませんが、先端技術の向上も公約の中に入れていますが、コロナ対策や防衛力増強や旧統一教会との絶縁で組織票の維持をどうするかなど政権維持に大事なことが目白押しだけに、どこまで力が入れられるかは予算審議の中で見えてくるのでしょう。

政府も口では先端産業の育成を言っているのですが、結局具体的な行動は、産業界、学界の「やる気」にかかって来るのではないでしょうか。

産業界は、労使の2本柱から成り立っているのですから、労使関係の中での本気度も問われてくるのではないでしょうか。

多分、産業界も内心では今の状況は気にはなっているのでしょうし、政府も働き方改革の中で、高度人材の重要性には触れていますが、高度人材に関わる人事制度で、政労使のごたごたもあったりして、そのまま尻切れトンボのようです。

そうした中で、かつて日本ではあまり馴染みのなかった「即戦力」という考え方が一部で注目されているようです。

今迄のように、企業は良い素材を採用して、企業の中で高度の人材に育成するのでは、とても間に合わないという意見も結構多いようです。

考えてみれば、日本企業は、長期不況の中で、自ら育てた高度人材を随分無駄にしていたようです。言葉は悪いですが、使い捨てにした高度人材が、職と収入を求めて中国、韓国に活躍の場を求め、彼我の技術格差の縮小に貢献したと言われています。

つまり、高度人材というのは、企業の現場での多様な経験の中で(基礎研究などでは大学、研究機関の中で)育つのであって、即戦力の「即」の背後にはそうした過去が詰まっているのです。

つまり、誰かが育てなければ、即戦力も高度人材もいないのです。

日本は、沢山の高度人材を育てながら、その活用を徹底してやらなかったという事で、それではコスト・パフォーマンスは悪くて当然という事だったのでしょう。

今後日本に求められるのは、嘗ての得意技だった自前の人材育成を、持てるノーハウを生かしつつ産学官の協力でより効率よく進めりこと、そして育成した人材・高度人材を徹底して使い切る事、そのための協力システムをいかにうまく作り上げるかでしょう。

その意味で、最近、優れた大学発ベンチャーなどが数多く出ていることは注目に値するのではないでしょうか。

単なる「働き方改革」ではなく、人材の育成、そしてその活用の最適なシステムをどう作るか、日本人の得意な「すり合わせ技術」を、この面で、どこまでうまく活用できるかにかかっているのではないでしょうか。

原発再稼働が必要という問題が世界中で持ち上がっています。

原発については、既に短期的にみればコストは安いがトータルコストを考えればまだ何も解っていないというのが現状でしょう。

元素の崩壊のエネルギ―を使う限り10万年に亘る崩壊の連続のうちの、ごく一時期のエネルギーを利用するだけで、それが終われば「使用済み核燃料」となり、この、いわゆる「核のゴミ」(が出す放射能)をどう処理するかの当てがないというのが最大の問題です。

「トイレのないマンション」といわれるのもその故でしょう。

国民を騙してきた「安全神話」も今は虚しいものとなり、それでも責任者たちは責任を認めず(認めても対応の仕様はないのです)、それが福島の現実になっているのです。

そして今、ロシアのウクライナ侵攻問題に端を発し、エネルギー危機に見舞われる国が多くなっています。

エネルギー不足は、国民生活の安全の破壊に直結(医療を始め)しますから、その中で、一時的に休止した原発の再稼働の議論が出ます。

この問題は世界や国の緊急避難の策としてはやむを得ない面もあるでしょう。最善の注意をしながら、エネルギー・パニック回避のために原発の再稼働はやむを得ないという判断にはそれなりの意味があると言えるでしょう。

しかし、今の原発が理論的にも、現実的にも人類社会にとってサステイナブルと言えない限りにおいて再稼働は、あくまでも緊急避難としての限界を持ちます。

ところが、政府は、24日の会議で、原発再稼働を認めると同時に、次世代の原子炉の開発や建設を検討することを勝手に決めたようです。

岸田総理は、次世代の原子炉の開発や建設などを年末までに検討するよう指示したとのことです。

何処からそういう話になったのかは解りませんが、原発再稼働と、次世代の原子炉の問題は、その性質が全く違ったものではないでしょうか。

次世代の人類社会がいかなるエネルギーを活用してより高度な文明を開拓するかは、今、再生可能エネルギーや元素の「崩壊」ではなく「融合」による発生エネルギーの利用を始め、地熱発電、電力の貯蔵技術など、無限とは言えなくても、多種多様なエネルギー確保技術が世界中でしのぎを削っているのです。

次世代の原発はそうした中で、現代の原発が改良されても基本的に放射性廃棄物の呪縛から解放されないものでしょう。

にも拘らず、原発再稼働を決めれば、その次は次世代の原発と単純な連想ゲームか芋づるのように繋がってくるという政策決定は何処から出て来るのでしょうか。

「次世代の原発」は、他のあらゆるエネルギー源の開発研究の中の一つであって、それだけが年末までに開発や建設が検討されるべきものではないでしょう。

例えば、最近民間で研究開発から実用化まで試みられている、小規模地熱発電と比べて、コスト・パフォーマンスの比較はどうなのか(核のごみ処理のコストが計算できないから比較は無理でしょうが)といったことまで議論した結果の政策決定なのでしょうか。

国民は、当面の成果を喧伝するのではなく、長期に物を見る、思慮深い、信頼し、安心して見ていられるような政府を望んでいると思うのですが。

原発については、既に短期的にみればコストは安いがトータルコストを考えればまだ何も解っていないというのが現状でしょう。

元素の崩壊のエネルギ―を使う限り10万年に亘る崩壊の連続のうちの、ごく一時期のエネルギーを利用するだけで、それが終われば「使用済み核燃料」となり、この、いわゆる「核のゴミ」(が出す放射能)をどう処理するかの当てがないというのが最大の問題です。

「トイレのないマンション」といわれるのもその故でしょう。

国民を騙してきた「安全神話」も今は虚しいものとなり、それでも責任者たちは責任を認めず(認めても対応の仕様はないのです)、それが福島の現実になっているのです。

そして今、ロシアのウクライナ侵攻問題に端を発し、エネルギー危機に見舞われる国が多くなっています。

エネルギー不足は、国民生活の安全の破壊に直結(医療を始め)しますから、その中で、一時的に休止した原発の再稼働の議論が出ます。

この問題は世界や国の緊急避難の策としてはやむを得ない面もあるでしょう。最善の注意をしながら、エネルギー・パニック回避のために原発の再稼働はやむを得ないという判断にはそれなりの意味があると言えるでしょう。

しかし、今の原発が理論的にも、現実的にも人類社会にとってサステイナブルと言えない限りにおいて再稼働は、あくまでも緊急避難としての限界を持ちます。

ところが、政府は、24日の会議で、原発再稼働を認めると同時に、次世代の原子炉の開発や建設を検討することを勝手に決めたようです。

岸田総理は、次世代の原子炉の開発や建設などを年末までに検討するよう指示したとのことです。

何処からそういう話になったのかは解りませんが、原発再稼働と、次世代の原子炉の問題は、その性質が全く違ったものではないでしょうか。

次世代の人類社会がいかなるエネルギーを活用してより高度な文明を開拓するかは、今、再生可能エネルギーや元素の「崩壊」ではなく「融合」による発生エネルギーの利用を始め、地熱発電、電力の貯蔵技術など、無限とは言えなくても、多種多様なエネルギー確保技術が世界中でしのぎを削っているのです。

次世代の原発はそうした中で、現代の原発が改良されても基本的に放射性廃棄物の呪縛から解放されないものでしょう。

にも拘らず、原発再稼働を決めれば、その次は次世代の原発と単純な連想ゲームか芋づるのように繋がってくるという政策決定は何処から出て来るのでしょうか。

「次世代の原発」は、他のあらゆるエネルギー源の開発研究の中の一つであって、それだけが年末までに開発や建設が検討されるべきものではないでしょう。

例えば、最近民間で研究開発から実用化まで試みられている、小規模地熱発電と比べて、コスト・パフォーマンスの比較はどうなのか(核のごみ処理のコストが計算できないから比較は無理でしょうが)といったことまで議論した結果の政策決定なのでしょうか。

国民は、当面の成果を喧伝するのではなく、長期に物を見る、思慮深い、信頼し、安心して見ていられるような政府を望んでいると思うのですが。

理不尽で、悲惨を極める戦争がプーチンの手で始まって半年たってしまいました。

ウクライナでは、平和な日常を楽しみ、戦争など夢にも考えなかった多くの市民を含め、何万人もの犠牲者が出ているのでしょう。

戦争を仕掛けたロシアでも軍人・兵隊を中心に何万かの戦死者が出ていると言われています。

ロシアは豊かな天然資源を持ち、それを活用すれば、些細な領土拡張で巨大な犠牲を払ううような事などしなくても、国民の豊かな暮らしを容易に実現できる国です。

それなのに、こんな不合理な戦争を仕掛けるのは、多分プーチン一人の異常な歴史的錯覚によるのでしょう。

そしてそれについていくのは、プーチンが戦争に勝てば、多分自分も出世できると考えているごく一部の取り巻きでしょう。

大部分のロシアの人達は、独裁者プーチンのプロパガンダに騙され、ロシアは戦争に勝たなければならないと信じたり、訳も分からずに兵として戦場に送られたり、反対すると怖いので押し黙っていたり、戦争を避けて国外に脱出したりというのが実態でしょう。

世界の多くの人々にも解っているのは、これは「プーチンの戦争」だという事でしょう。

そしてそれは、「偽装民主主義」によって、国民もこの戦争を望んでいるという「建前」に封殺された「仮装世論」支えられているのです。

これまでの経緯を見れば、自由世界は、敢えて巨大な犠牲を払ってでも、ロシアを倒すことで「プーチンの欺瞞」を白日の下に曝すという努力でしょう。

そして半年が過ぎ、人的犠牲はまだまだ増えていくことになる様相です。

ならば、「プーチンの欺瞞」を白日の下に曝すために、より犠牲の少ない方法はないものでしょうか。そう考えてみる必要もあるように思われるのです。

プーチンを選んだのは、形式的には「疑似民主主義」に則る選挙です。

その意味では、プーチンをその野望の座から降ろす事の出来るのは、基本的にはロシア国民の覚醒した総意でしょう。

恐らく、国民の偽らざる「本音」を誤りなく吸い上げれば、結果はかつてのデモが示したように「プーチンの選択はよくない」となるのではないかという気がしています。

若者の犠牲者が累増していく中で、その傾向はますます進んでいるのではないでしょうか。

いずれにしても、プーチンが戦争を仕掛ける限りにおいてそれへの対応は不可欠でしょう。

しかしそれと同時に、情報化社会のあらゆるメディアや情報戦略を活用し、ロシアの国民に世界の輿論「これが今の世界の正常な認識なのだ」とプーチン否定の現実を、出来るだけ早く理解してもらい、その理解を覚醒した国民の活動に積極的に前進させるような徹底した情報提供、説得活動が極めて大事ではないでしょうか。

ロシア国民が、自らの力でプーチンをリーダーの座から降ろすことが出来れば、それはロシア国民が、その心根において自由世界の仲間であることの証明でもあります。

ロシアが悪いのではない、プーチンが悪かったのだという単純な真実が明らかなることで、世界に平和が取り戻せえれば、後世ロシアの人達は最善の選択をしたという事で何のわだかまりもない平和が実現するのではないでしょうか。

ウクライナでは、平和な日常を楽しみ、戦争など夢にも考えなかった多くの市民を含め、何万人もの犠牲者が出ているのでしょう。

戦争を仕掛けたロシアでも軍人・兵隊を中心に何万かの戦死者が出ていると言われています。

ロシアは豊かな天然資源を持ち、それを活用すれば、些細な領土拡張で巨大な犠牲を払ううような事などしなくても、国民の豊かな暮らしを容易に実現できる国です。

それなのに、こんな不合理な戦争を仕掛けるのは、多分プーチン一人の異常な歴史的錯覚によるのでしょう。

そしてそれについていくのは、プーチンが戦争に勝てば、多分自分も出世できると考えているごく一部の取り巻きでしょう。

大部分のロシアの人達は、独裁者プーチンのプロパガンダに騙され、ロシアは戦争に勝たなければならないと信じたり、訳も分からずに兵として戦場に送られたり、反対すると怖いので押し黙っていたり、戦争を避けて国外に脱出したりというのが実態でしょう。

世界の多くの人々にも解っているのは、これは「プーチンの戦争」だという事でしょう。

そしてそれは、「偽装民主主義」によって、国民もこの戦争を望んでいるという「建前」に封殺された「仮装世論」支えられているのです。

これまでの経緯を見れば、自由世界は、敢えて巨大な犠牲を払ってでも、ロシアを倒すことで「プーチンの欺瞞」を白日の下に曝すという努力でしょう。

そして半年が過ぎ、人的犠牲はまだまだ増えていくことになる様相です。

ならば、「プーチンの欺瞞」を白日の下に曝すために、より犠牲の少ない方法はないものでしょうか。そう考えてみる必要もあるように思われるのです。

プーチンを選んだのは、形式的には「疑似民主主義」に則る選挙です。

その意味では、プーチンをその野望の座から降ろす事の出来るのは、基本的にはロシア国民の覚醒した総意でしょう。

恐らく、国民の偽らざる「本音」を誤りなく吸い上げれば、結果はかつてのデモが示したように「プーチンの選択はよくない」となるのではないかという気がしています。

若者の犠牲者が累増していく中で、その傾向はますます進んでいるのではないでしょうか。

いずれにしても、プーチンが戦争を仕掛ける限りにおいてそれへの対応は不可欠でしょう。

しかしそれと同時に、情報化社会のあらゆるメディアや情報戦略を活用し、ロシアの国民に世界の輿論「これが今の世界の正常な認識なのだ」とプーチン否定の現実を、出来るだけ早く理解してもらい、その理解を覚醒した国民の活動に積極的に前進させるような徹底した情報提供、説得活動が極めて大事ではないでしょうか。

ロシア国民が、自らの力でプーチンをリーダーの座から降ろすことが出来れば、それはロシア国民が、その心根において自由世界の仲間であることの証明でもあります。

ロシアが悪いのではない、プーチンが悪かったのだという単純な真実が明らかなることで、世界に平和が取り戻せえれば、後世ロシアの人達は最善の選択をしたという事で何のわだかまりもない平和が実現するのではないでしょうか。

河野デジタル大臣がオープン・ドア・ポリシーを打ち出したというニュースがありました。

オープン・ドア・ポリシーといのは、経営学や人事管理でよく使われる言葉ですが、社長など経営者が、執務室のドアを開けっ放しにしておいて、それは、誰でも気軽に入って得来て意見などを言える経営管理をやっていますよという事を周知する政策方針の事です。

「大臣室のドアは開けておきますから、気軽に入って来て、意見など聞かせてください」と言われたそうですから、さすが新大臣はひらけていると思ったところです。

という事で、私は入っていけませんから、ブログで気軽に意見を言わせてもらおうと思いました。

コロナの感染者が増えて、手が足りなくて困っている状態だから、感染者の全数を調査するのはやめて、余計なてまひまがかからないようにしたいという問題が起きているようです。

2つ問題が在るように思います。

1つは、全数調査をしなくて全体的な感染状態が把握が出来なくなってもいいのかという問題

2つは、「感染者が発生しました」という事を報告するのにそんなに手間暇がかかるのでしょかという疑問

です。

1については、調査の拠点を決めて、定点観測のような形での調査で済まないかという事だそうですが、全数を調査しないと、感染症の広がりの実態がつかめないでしょうから、いろいろ問題が在りそうだという懸念が出て心配です。

2については、「感染者が発生しました」という報告にそんなに手間暇がかかるのは多分、報告の内容が多岐にわたり大変てまひまがかかる様な形式になっているのではないかという疑問です。

全数調査というのは「数」が最も大事ですから報告は1件につき性別、年齢ぐらいで、簡単なアプリをダウンロードすれば時刻、場所などは自動的という事で全数は簡単に集計されるといった事は可能でしょう。小売店のPOSシステムではありませんが、保健所ネットで自動処理の様なことが出来るのであれば、それはデジタル庁の頭脳が簡単で有用な方式を考えてくれることでしょう。

こんなシステムを作っておけば、今後についても種々応用が可能かもしれません。統計は数が一番大事です。出来れば全数の把握は、どんな事象でも一番大事かもしれません。

デジタル庁の知恵と活力に期待するところです。

オープン・ドア・ポリシーといのは、経営学や人事管理でよく使われる言葉ですが、社長など経営者が、執務室のドアを開けっ放しにしておいて、それは、誰でも気軽に入って得来て意見などを言える経営管理をやっていますよという事を周知する政策方針の事です。

「大臣室のドアは開けておきますから、気軽に入って来て、意見など聞かせてください」と言われたそうですから、さすが新大臣はひらけていると思ったところです。

という事で、私は入っていけませんから、ブログで気軽に意見を言わせてもらおうと思いました。

コロナの感染者が増えて、手が足りなくて困っている状態だから、感染者の全数を調査するのはやめて、余計なてまひまがかからないようにしたいという問題が起きているようです。

2つ問題が在るように思います。

1つは、全数調査をしなくて全体的な感染状態が把握が出来なくなってもいいのかという問題

2つは、「感染者が発生しました」という事を報告するのにそんなに手間暇がかかるのでしょかという疑問

です。

1については、調査の拠点を決めて、定点観測のような形での調査で済まないかという事だそうですが、全数を調査しないと、感染症の広がりの実態がつかめないでしょうから、いろいろ問題が在りそうだという懸念が出て心配です。

2については、「感染者が発生しました」という報告にそんなに手間暇がかかるのは多分、報告の内容が多岐にわたり大変てまひまがかかる様な形式になっているのではないかという疑問です。

全数調査というのは「数」が最も大事ですから報告は1件につき性別、年齢ぐらいで、簡単なアプリをダウンロードすれば時刻、場所などは自動的という事で全数は簡単に集計されるといった事は可能でしょう。小売店のPOSシステムではありませんが、保健所ネットで自動処理の様なことが出来るのであれば、それはデジタル庁の頭脳が簡単で有用な方式を考えてくれることでしょう。

こんなシステムを作っておけば、今後についても種々応用が可能かもしれません。統計は数が一番大事です。出来れば全数の把握は、どんな事象でも一番大事かもしれません。

デジタル庁の知恵と活力に期待するところです。

大分前に「ラーメン日高屋の日本型労組結成」を書きました。

従業員の3分に1ぐらいが外国人労働力だそうですが、企業内労働組合が結成されたという事で。会社側もOKで会社は元気だといった報道があって書いたところです。

ネットによれば、休日の多さや、年2回のボーナス以外に期末手当支給などで特色のある 経営で、コロナ禍の中でも頑張っているようです。

今回はまた特色ある動きで、報道がされていましたので取り上げてみました。

こうした外食産業のお店は、各店舗の従業員数は限られていますから、毎日の出勤の確実な確保が大事だそうです。最も重要なのは出勤の安定という事だそうです。

同時にこれは従業員にとっては「雇用の安定」ということになるわけですから、どこかにwin=winの関係の成立する点はあるでしょう。

今回ニュースになったのは、中途採用の従業員に、年間50万円の手当を出すという、ちょっとびっくりのリクルート戦略です。

この50万円は1年間に月割で支払うのだそうですから、全額をゲットするには1年間の勤続が必要になるわけですが、月4万円強という額ですから、かなり魅力的と思われます。

それだけのコストを払っても真面目に勤務してくれる従業員が欲しいというのが今の外食業界という事なのでしょうが、それに対して思い切ったコストを払って手を打つという発想と、それが収益にプラスという自信が心強いところです。

考えていれば、岸田総理は、当初から最大のスローガンとして「成長と分配の好循環」を掲げています。

それに対しては成長が先か分配が先かなどの議論があり、岸田総理もその後はあまりはっきりしてた発言をされませんが、日高屋(「ハイデイ日高」が企業名)の経営者は、この辺は確り割り切って、出すものは出そう、それによる業務の安定、生産性の向上、収益の確保は「経営戦略」として確り考え、見通しを得ているのでしょう。

日本経済は未だコロナ次第という状況からは抜け出せていないように思われますが、特に外食業界などは、コロナ明けを目指して、そこで増大する需要をどう取り込んでいくかが重要課題しょう。

コロナ下でもなんとか黒字を維持し、持てる力を使って先手必勝、まず分配を梃子に今後を支える人材を確保し、来たるべきチャンスに備えるという戦略の実践ということではないでしょうか。

そしてその2日ほど後から、店頭メニューの値上げを発表しています。7月の消費者物価は上がり、諸コストの値上がりから外食産業界は値上げムードで、消費者もある程度は納得という雰囲気の中です。

このブログでは賃上げと値上げの悪循環からインフレが10%近くになっている欧米主要国について取り上げていますが、日本では賃金も物価もそれに比べれば僅かしか上っていない、ここまで生真面目に堅実を貫くと経済に元気がなくなるし、外国からあらぬ要求(円高)をされかねないと指摘しています。

元々政府・日銀の2%インフレ目標も軽度の賃金インフレを想定したものです。その2%インフレが、輸入物価の上昇で達成されてしまいました。政府も評論家も困って、「これは悪いインフレ」などとよく解らない説明をしてきています。

輸入インフレは世界共通ですから、これははっきり認めて、経済に元気付けをする「物価も上がるけれど、賃金も上がるという経済もそれなりの範囲(外国よりインフレが酷くならない範囲)ではっきり認めることが必要でしょう。

「成長と分配の好循環」はその辺りからで、その先を確り創り上げる経済政策(企業なら経営戦略)に繋げる、国民に解り易い具体策の丁寧な説明がこれからますます必要になるのでしょう。

従業員の3分に1ぐらいが外国人労働力だそうですが、企業内労働組合が結成されたという事で。会社側もOKで会社は元気だといった報道があって書いたところです。

ネットによれば、休日の多さや、年2回のボーナス以外に期末手当支給などで特色のある 経営で、コロナ禍の中でも頑張っているようです。

今回はまた特色ある動きで、報道がされていましたので取り上げてみました。

こうした外食産業のお店は、各店舗の従業員数は限られていますから、毎日の出勤の確実な確保が大事だそうです。最も重要なのは出勤の安定という事だそうです。

同時にこれは従業員にとっては「雇用の安定」ということになるわけですから、どこかにwin=winの関係の成立する点はあるでしょう。

今回ニュースになったのは、中途採用の従業員に、年間50万円の手当を出すという、ちょっとびっくりのリクルート戦略です。

この50万円は1年間に月割で支払うのだそうですから、全額をゲットするには1年間の勤続が必要になるわけですが、月4万円強という額ですから、かなり魅力的と思われます。

それだけのコストを払っても真面目に勤務してくれる従業員が欲しいというのが今の外食業界という事なのでしょうが、それに対して思い切ったコストを払って手を打つという発想と、それが収益にプラスという自信が心強いところです。

考えていれば、岸田総理は、当初から最大のスローガンとして「成長と分配の好循環」を掲げています。

それに対しては成長が先か分配が先かなどの議論があり、岸田総理もその後はあまりはっきりしてた発言をされませんが、日高屋(「ハイデイ日高」が企業名)の経営者は、この辺は確り割り切って、出すものは出そう、それによる業務の安定、生産性の向上、収益の確保は「経営戦略」として確り考え、見通しを得ているのでしょう。

日本経済は未だコロナ次第という状況からは抜け出せていないように思われますが、特に外食業界などは、コロナ明けを目指して、そこで増大する需要をどう取り込んでいくかが重要課題しょう。

コロナ下でもなんとか黒字を維持し、持てる力を使って先手必勝、まず分配を梃子に今後を支える人材を確保し、来たるべきチャンスに備えるという戦略の実践ということではないでしょうか。

そしてその2日ほど後から、店頭メニューの値上げを発表しています。7月の消費者物価は上がり、諸コストの値上がりから外食産業界は値上げムードで、消費者もある程度は納得という雰囲気の中です。

このブログでは賃上げと値上げの悪循環からインフレが10%近くになっている欧米主要国について取り上げていますが、日本では賃金も物価もそれに比べれば僅かしか上っていない、ここまで生真面目に堅実を貫くと経済に元気がなくなるし、外国からあらぬ要求(円高)をされかねないと指摘しています。

元々政府・日銀の2%インフレ目標も軽度の賃金インフレを想定したものです。その2%インフレが、輸入物価の上昇で達成されてしまいました。政府も評論家も困って、「これは悪いインフレ」などとよく解らない説明をしてきています。

輸入インフレは世界共通ですから、これははっきり認めて、経済に元気付けをする「物価も上がるけれど、賃金も上がるという経済もそれなりの範囲(外国よりインフレが酷くならない範囲)ではっきり認めることが必要でしょう。

「成長と分配の好循環」はその辺りからで、その先を確り創り上げる経済政策(企業なら経営戦略)に繋げる、国民に解り易い具体策の丁寧な説明がこれからますます必要になるのでしょう。

イギリスのインフレ深刻化の様相を憂う

過日、イギリスのインフレが10%を越え、40年来の高さになったことを書きました。

今回は、いわばその続きで、輸入インフレと国内インフレの問題です。

嘗てサッチャーさんがいわゆるサッチャリズムで、労働法の改正や最低賃金制の一時的廃止までやって、猛威を振るう労働攻勢を抑え、賃金決定の正常化、スタグフレーションからの脱出を成し遂げたころの物価上昇率と同じになったという事です。

ニュースによれば、バス、鉄道、地下鉄などの交通関連のストが始まり、港湾や郵便などの分野でもストを予定するなど、激しくなるインフレの中で賃金引き上げ要求が強まっているようです。

嘗てのイギリスの強い労働組合攻勢を彷彿させるような、人流、物流を担うこうした業界でのストライキは経済社会の正常な活動を阻害しますし、それを背景に大幅な賃金上昇が行われれば、それは賃金インフレという新たなインフレ要因になります。

そうしたかつてのインフレ、その結果のスタグフレーション化を懸念させるような状況の再発のように思われ、折からの政治的な不安定の中で、今後が心配されるところです。

今は変動相場制の世の中ですから、それで英ポンドが下落すればそれがまたインフレの要因になるといった恐れも出てきます。

サッチャー改革の後、イギリスの労働組合も大人しい温和しい時代が続きましたが、ここにきて、輸入インフレに触発されて、改めて強硬な姿勢に変わろうというのでしょうか。

こういう時には、労使関係がどうか、労働組合が如何なる考え方を持ち、如何なる行動を取るかは極めて大事で、一国経済の行方を左右します。

ところで、ドイツは伝統的な労使ともにインフレを嫌う国ですから、インフレをひどくしない範囲で労使は賃上げの選択をするのではないかと思っていますが、その辺も、次第に明らかな以なるでしょう。

アメリカは、金融資本主義が経済の主流となり、金融政策でこのインフレを切り抜けようと試み、きっかけは掴めたようです。これについては過日、8月12日に見てきましたが、

矢張りこれからに注目です。

日本は輸入インフレ(世界的資源インフレ)の国内価格への転嫁がいくらか進む様相が見えていますが、問題は消費者物価の上昇が賃金にどの程度の影響を与えるか(与えないか)が決め手ですが、賃上げ圧力は余り強くなさそうです。

少し余計なことを付け加えますと、日本は嘗てドイツの労使の協調行動路線などに学び、更に1970年代の2度の石油危機を通じて学んだ、賃金決定の経済整合性(経済合理性に基づいた賃金決定)を労使が共に重視しているというのがその特徴でしょう。

この点については以前「経営者と政治家」で書いたところですが、あの経験は、世の中が変わっても日本の労使関係に刻み込まれているような気がします。

資源問題や国際関係いかんで、今日のような問題は、SDGsを重視する今の世でも、繰り返される可能性は高いでしょう。

世界の主要国は、今回も、また、これからもこれに似た局面に遭遇し、その対策にそれぞれに苦労するのではないでしょうか。

歴史は繰り返す、しかし局面は少しずつ違ったものになっているでしょう。それぞれの国の知恵が試され続けるという事でしょうか。

過日、イギリスのインフレが10%を越え、40年来の高さになったことを書きました。

今回は、いわばその続きで、輸入インフレと国内インフレの問題です。

嘗てサッチャーさんがいわゆるサッチャリズムで、労働法の改正や最低賃金制の一時的廃止までやって、猛威を振るう労働攻勢を抑え、賃金決定の正常化、スタグフレーションからの脱出を成し遂げたころの物価上昇率と同じになったという事です。

ニュースによれば、バス、鉄道、地下鉄などの交通関連のストが始まり、港湾や郵便などの分野でもストを予定するなど、激しくなるインフレの中で賃金引き上げ要求が強まっているようです。

嘗てのイギリスの強い労働組合攻勢を彷彿させるような、人流、物流を担うこうした業界でのストライキは経済社会の正常な活動を阻害しますし、それを背景に大幅な賃金上昇が行われれば、それは賃金インフレという新たなインフレ要因になります。

そうしたかつてのインフレ、その結果のスタグフレーション化を懸念させるような状況の再発のように思われ、折からの政治的な不安定の中で、今後が心配されるところです。

今は変動相場制の世の中ですから、それで英ポンドが下落すればそれがまたインフレの要因になるといった恐れも出てきます。

サッチャー改革の後、イギリスの労働組合も大人しい温和しい時代が続きましたが、ここにきて、輸入インフレに触発されて、改めて強硬な姿勢に変わろうというのでしょうか。

こういう時には、労使関係がどうか、労働組合が如何なる考え方を持ち、如何なる行動を取るかは極めて大事で、一国経済の行方を左右します。

ところで、ドイツは伝統的な労使ともにインフレを嫌う国ですから、インフレをひどくしない範囲で労使は賃上げの選択をするのではないかと思っていますが、その辺も、次第に明らかな以なるでしょう。

アメリカは、金融資本主義が経済の主流となり、金融政策でこのインフレを切り抜けようと試み、きっかけは掴めたようです。これについては過日、8月12日に見てきましたが、

矢張りこれからに注目です。

日本は輸入インフレ(世界的資源インフレ)の国内価格への転嫁がいくらか進む様相が見えていますが、問題は消費者物価の上昇が賃金にどの程度の影響を与えるか(与えないか)が決め手ですが、賃上げ圧力は余り強くなさそうです。

少し余計なことを付け加えますと、日本は嘗てドイツの労使の協調行動路線などに学び、更に1970年代の2度の石油危機を通じて学んだ、賃金決定の経済整合性(経済合理性に基づいた賃金決定)を労使が共に重視しているというのがその特徴でしょう。

この点については以前「経営者と政治家」で書いたところですが、あの経験は、世の中が変わっても日本の労使関係に刻み込まれているような気がします。

資源問題や国際関係いかんで、今日のような問題は、SDGsを重視する今の世でも、繰り返される可能性は高いでしょう。

世界の主要国は、今回も、また、これからもこれに似た局面に遭遇し、その対策にそれぞれに苦労するのではないでしょうか。

歴史は繰り返す、しかし局面は少しずつ違ったものになっているでしょう。それぞれの国の知恵が試され続けるという事でしょうか。

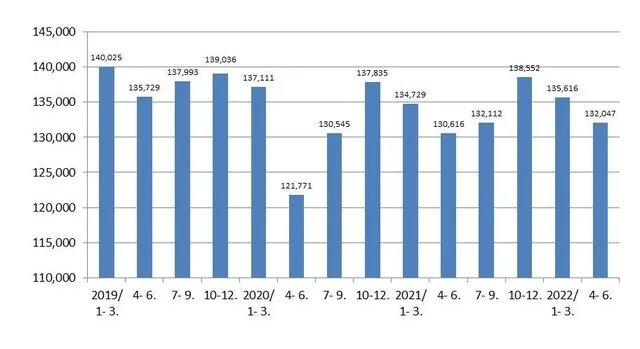

少し大袈裟になりましたが、7月の消費者物価は、いくらか上昇傾向を強めてきました。

欧米主要国が10%近い消費者物価の上昇率を示す中で、日本の消費者物価指数は未だ2~3%という僅かな上昇率にとどまっています。

下のグラフは毎月発表される総務省の消費者物価指数から3つの主要指標「総合」「生鮮食品を除く総合」「生鮮食品とエネルギーを除く総合」の3つの指数について、「指数そのものの動き」と「対前年同月上昇率」の2つをグラフにして、毎月1か月づつ伸ばして動きを見ているものです。

消費者物価主要3指数の動き

資料:総務省「消費者物価指数」

前月の6月は好天で、生鮮食品が安かったせいもあって、生鮮食品を除く総合だけが上昇基調でしたが、7月は、マスコミも報じていましたが、4月から6月にかけて、加工食品から飲料、調味料、日用品、化粧品、さらにサービス料金まで、多くの企業が、コスト高にたえきれず値上げに踏み切るという事になった結果が出たようです。

現に店頭小売価格が上昇している事はこの所実感するところですが、その影響が7月には統計上もはっきりと出てきました。

グラフのなかで、青、赤、緑の各線が一斉に急上昇に転じ、何かいよいよ物価上昇無くして企業がもたないという、原材料コストの圧迫が限界に達して、一斉値上げに踏み切らざるを得ないという感じの動きになっています。

メーカーの値上げの影響は小売店では五月雨式になるようですので、これからも少し上昇基調が続くのではないかという感じがしないでもありません。

もともと海外からの輸入原材料価格の上昇を企業努力で吸収して、出来るだけ物価の上昇を抑えてきた日本の企業ですが、欧米諸国の10%近い物価上昇は過剰反応としても4~5%は物価高になるのが自然ではないかという計算も成り立つようですから、あまり無理して価格を上げないというのもかえって不自然でしょう。

政府の肝いりで最低賃金は今年も大幅に上がるようですし、中小企業の経営を健全に保つためにも、多様な資源の国際価格上昇の中で、日本だけ異常に低い物価上昇というのは、やはり国際的にみても納得されない面もあるのではないでしょうか。

下のグラフでは、対前年同月の上昇率、1年前に比べて何%上がったかをみていますが、改めて上昇基調の気配ですし、今迄価格転嫁を我慢してきた部分を改めて価格転嫁しようという事で、「生鮮食品とエネルギーを除く総合」の上昇が目立つという事ではないでしょうか。

消費者物価主要3指数の対前年同期比の推移(%)

資料:上に同じ

それにつけても、海外の価格上昇や円安、円高などで仕入れ価格が動いた場合には、素直に価格転嫁するという「プライスメカニズム」を尊重する態度もある程度は必要というのも国際感覚という事ではないでしょうか。

欧米主要国が10%近い消費者物価の上昇率を示す中で、日本の消費者物価指数は未だ2~3%という僅かな上昇率にとどまっています。

下のグラフは毎月発表される総務省の消費者物価指数から3つの主要指標「総合」「生鮮食品を除く総合」「生鮮食品とエネルギーを除く総合」の3つの指数について、「指数そのものの動き」と「対前年同月上昇率」の2つをグラフにして、毎月1か月づつ伸ばして動きを見ているものです。

消費者物価主要3指数の動き

資料:総務省「消費者物価指数」

前月の6月は好天で、生鮮食品が安かったせいもあって、生鮮食品を除く総合だけが上昇基調でしたが、7月は、マスコミも報じていましたが、4月から6月にかけて、加工食品から飲料、調味料、日用品、化粧品、さらにサービス料金まで、多くの企業が、コスト高にたえきれず値上げに踏み切るという事になった結果が出たようです。

現に店頭小売価格が上昇している事はこの所実感するところですが、その影響が7月には統計上もはっきりと出てきました。

グラフのなかで、青、赤、緑の各線が一斉に急上昇に転じ、何かいよいよ物価上昇無くして企業がもたないという、原材料コストの圧迫が限界に達して、一斉値上げに踏み切らざるを得ないという感じの動きになっています。

メーカーの値上げの影響は小売店では五月雨式になるようですので、これからも少し上昇基調が続くのではないかという感じがしないでもありません。

もともと海外からの輸入原材料価格の上昇を企業努力で吸収して、出来るだけ物価の上昇を抑えてきた日本の企業ですが、欧米諸国の10%近い物価上昇は過剰反応としても4~5%は物価高になるのが自然ではないかという計算も成り立つようですから、あまり無理して価格を上げないというのもかえって不自然でしょう。

政府の肝いりで最低賃金は今年も大幅に上がるようですし、中小企業の経営を健全に保つためにも、多様な資源の国際価格上昇の中で、日本だけ異常に低い物価上昇というのは、やはり国際的にみても納得されない面もあるのではないでしょうか。

下のグラフでは、対前年同月の上昇率、1年前に比べて何%上がったかをみていますが、改めて上昇基調の気配ですし、今迄価格転嫁を我慢してきた部分を改めて価格転嫁しようという事で、「生鮮食品とエネルギーを除く総合」の上昇が目立つという事ではないでしょうか。

消費者物価主要3指数の対前年同期比の推移(%)

資料:上に同じ

それにつけても、海外の価格上昇や円安、円高などで仕入れ価格が動いた場合には、素直に価格転嫁するという「プライスメカニズム」を尊重する態度もある程度は必要というのも国際感覚という事ではないでしょうか。

インフレが世界経済を脅かしています。

インフレは何か原因があると始まって、人びとの心理に乗って進行するようです。

今回のインフレは、コロナ、原油の値上がり、ロシアのウクライナ侵攻問題などが原因になって、世界に広がって来ています。

幸いなことに、最初にインフレを発症したアメリカでは物価上昇に頭打ちの様子も見られるようで、これで落ち着けばOK、という所ですが、今度は、イギリスです。

17日の発表でイギリスの7月の消費者物価指数は1年前に比べて10.1%と2ケタ上昇になったとのことで、40年ぶりの高さだとのことです。

これはサッチャーさんが、一生懸命インフレ(スタグフレーション)退治をやっていたころのインフレと同じ水準です。

値上がりの中身を見ますと、エネルギー関係が70%と最も上がっていたり、コーヒーやミネラルウォーターが11%も上がっていたりで輸入依存度の高さの反映が大きいのですが、輸入と関係ない「エネルギーと食料を除く総合」の上昇率も5.5%と結構高いです。

この部分は、輸入インフレに触発されて起きた自家製(home-made)インフレですから、便乗値上げやインフレカバーのための余計な賃上げが無ければ起きない部分という事でしょう

日本の場合はそれがないのでインフレ率が極めて低くなっています。メノコで計算すれば欧米10%日本3%程度のインフレですが、自家製(home-made)インフレがなければ中間の5%ぐらいが国際価格上昇による世界的インフレで、これは、原油が下がったり戦乱やコロナが収束すれば、ある程度は元に戻るといったのが正常な状態ではないでしょうか。

アメリカのインフレが9%台まで上がって、パウエルさんの金融政策で7%台に下がったのも、金融政策を適切にやれば、インフレは正常な状態に収斂も可能という「可能性」を示しているのかもしれません。

その意味でもバーナンキさんの世界金融恐慌回避のゼロ金利政策に続いて、パウエルさんの、輸入インフレの自家製インフレへの移行の抑制が成功することを願うところです。

ドイツでも、物価高に対抗してルフトハンザの地上職のストがありました。ドイツはインフレに敏感な国ですからどうなるか見ていましたが、ストは単発で妥結したそうです。

会社側の説明では18か月協約で、賃金(グロス)引き上げ額は、高給者は8.3%、低賃金者は19.2%に相当する上げ幅になるとのことです。

恐らく、コスト競争力も考慮しての労使の交渉の結果でしょう。

1970年代の2回の石油危機に端を発した先進諸国のインフレはスタグフレーションに悪化し欧米主要国は80年代にかけて苦しみ抜き、独りインフレ抑制に成功した日本にプラザ合意で円高を迫ることになりました。

今回も日本だけがインフレとはほとんど無縁(日本政府は慌てていますが)の状態です。

日本としては欧米主要国が自力でインフレを抑止してくれることを願うところでしょう。

インフレは何か原因があると始まって、人びとの心理に乗って進行するようです。

今回のインフレは、コロナ、原油の値上がり、ロシアのウクライナ侵攻問題などが原因になって、世界に広がって来ています。

幸いなことに、最初にインフレを発症したアメリカでは物価上昇に頭打ちの様子も見られるようで、これで落ち着けばOK、という所ですが、今度は、イギリスです。

17日の発表でイギリスの7月の消費者物価指数は1年前に比べて10.1%と2ケタ上昇になったとのことで、40年ぶりの高さだとのことです。

これはサッチャーさんが、一生懸命インフレ(スタグフレーション)退治をやっていたころのインフレと同じ水準です。

値上がりの中身を見ますと、エネルギー関係が70%と最も上がっていたり、コーヒーやミネラルウォーターが11%も上がっていたりで輸入依存度の高さの反映が大きいのですが、輸入と関係ない「エネルギーと食料を除く総合」の上昇率も5.5%と結構高いです。

この部分は、輸入インフレに触発されて起きた自家製(home-made)インフレですから、便乗値上げやインフレカバーのための余計な賃上げが無ければ起きない部分という事でしょう

日本の場合はそれがないのでインフレ率が極めて低くなっています。メノコで計算すれば欧米10%日本3%程度のインフレですが、自家製(home-made)インフレがなければ中間の5%ぐらいが国際価格上昇による世界的インフレで、これは、原油が下がったり戦乱やコロナが収束すれば、ある程度は元に戻るといったのが正常な状態ではないでしょうか。

アメリカのインフレが9%台まで上がって、パウエルさんの金融政策で7%台に下がったのも、金融政策を適切にやれば、インフレは正常な状態に収斂も可能という「可能性」を示しているのかもしれません。

その意味でもバーナンキさんの世界金融恐慌回避のゼロ金利政策に続いて、パウエルさんの、輸入インフレの自家製インフレへの移行の抑制が成功することを願うところです。

ドイツでも、物価高に対抗してルフトハンザの地上職のストがありました。ドイツはインフレに敏感な国ですからどうなるか見ていましたが、ストは単発で妥結したそうです。

会社側の説明では18か月協約で、賃金(グロス)引き上げ額は、高給者は8.3%、低賃金者は19.2%に相当する上げ幅になるとのことです。

恐らく、コスト競争力も考慮しての労使の交渉の結果でしょう。

1970年代の2回の石油危機に端を発した先進諸国のインフレはスタグフレーションに悪化し欧米主要国は80年代にかけて苦しみ抜き、独りインフレ抑制に成功した日本にプラザ合意で円高を迫ることになりました。

今回も日本だけがインフレとはほとんど無縁(日本政府は慌てていますが)の状態です。

日本としては欧米主要国が自力でインフレを抑止してくれることを願うところでしょう。

今年の8月15日は、日本にとっての77回目の終戦記念日でした。

ロシアのウクライナ侵攻という、人類社会としてどう考えても理不尽な、プーチンといいう人間の、多分ほとんど個人的な異常な欲求によって始まった戦争の「真只中」という事になっていまいました。

この戦争は、理不尽さが目立つだけではなく、第二次大戦後のどの戦争よりも世界中が心配する様な要素をはらんでいるように思います。

それは、戦争を仕掛けた国が、国連の「安全保障理事会」の常任理事国であり、恐らく世界最大の核弾頭の保有国であり、しかも、その立場を利用して、核の使用も辞さないような発言で世界を威圧するといった様相すら見せているからです。

既に人類の大部分は、第三次世界大戦が始まれば、それは核戦争になり、人類社会は滅亡の可能性すらあるという事を知悉しているのです。

その中で、世界の安全を保障するための組織である『国連「安全保障理事会」の5か国の常任理事国のうちの一国がこの戦争を仕掛け、核を以て世界を威圧すような発言をし、さらに、もう1つの常任理事国の中国は、その行動に異を唱える事を控えているのが現状です。

結果的に、「核の抑止力」という概念は無意味なものになるのではないかとの危惧が生まれ、世界人類が核の危険を実感するという危機感を持つというのが今日の状態ではないでしょうか。

その中で日本としては、平和憲法を掲げ、世界の平和を希求するという国の在り方を、いかに世界に能く示し得るかが試されているはずです。

今年の終戦記念日のテレビでも、マスコミ等での多くの発言や街頭でのインタビューに対する夫々の個人の切実な思いなどが多くありましたが、世界の現状を背景に、数多くの、様々な日本人の平和への希求の強さが、殊更に感じられたのではなかったでしょうか。

戦争は最も野蛮な行動、戦争ほど馬鹿馬鹿しいものはない、戦争の齎すのは破壊だけ、といった人間としての強い意志表示が多かったように感じています。

こうした個人個人の意思、そして発言がどれだけの力を持つのかは解りません。また日本という極東の小国の発言や行動の影響力が如何ほどのものかも解りません。

しかし、第二次世界停戦で国として大きな誤りを犯し、国土がほとんど灰燼に帰すような悲惨と苦難を経験し、就中、2発の原爆の現実の被爆国として、戦争の惨禍と無意味さを、魂の底から悟り、世界平和の希求を国是として再出発した日本です。

この経験を、もう人類としては終わりにしようという意思は広島の原爆記念公園にも確りと彫り印されています。

日本としては、自分の国の「終戦記念日」を世界史の「終戦記念日」に繋げられる様、二国間関係でも、多国間関係でも、特に国連活動の中でも、あらゆる機会に、あらゆる努力をしていくことがその役割ではないでしょうか。

ロシアのウクライナ侵攻という、人類社会としてどう考えても理不尽な、プーチンといいう人間の、多分ほとんど個人的な異常な欲求によって始まった戦争の「真只中」という事になっていまいました。

この戦争は、理不尽さが目立つだけではなく、第二次大戦後のどの戦争よりも世界中が心配する様な要素をはらんでいるように思います。

それは、戦争を仕掛けた国が、国連の「安全保障理事会」の常任理事国であり、恐らく世界最大の核弾頭の保有国であり、しかも、その立場を利用して、核の使用も辞さないような発言で世界を威圧するといった様相すら見せているからです。

既に人類の大部分は、第三次世界大戦が始まれば、それは核戦争になり、人類社会は滅亡の可能性すらあるという事を知悉しているのです。

その中で、世界の安全を保障するための組織である『国連「安全保障理事会」の5か国の常任理事国のうちの一国がこの戦争を仕掛け、核を以て世界を威圧すような発言をし、さらに、もう1つの常任理事国の中国は、その行動に異を唱える事を控えているのが現状です。

結果的に、「核の抑止力」という概念は無意味なものになるのではないかとの危惧が生まれ、世界人類が核の危険を実感するという危機感を持つというのが今日の状態ではないでしょうか。

その中で日本としては、平和憲法を掲げ、世界の平和を希求するという国の在り方を、いかに世界に能く示し得るかが試されているはずです。

今年の終戦記念日のテレビでも、マスコミ等での多くの発言や街頭でのインタビューに対する夫々の個人の切実な思いなどが多くありましたが、世界の現状を背景に、数多くの、様々な日本人の平和への希求の強さが、殊更に感じられたのではなかったでしょうか。

戦争は最も野蛮な行動、戦争ほど馬鹿馬鹿しいものはない、戦争の齎すのは破壊だけ、といった人間としての強い意志表示が多かったように感じています。

こうした個人個人の意思、そして発言がどれだけの力を持つのかは解りません。また日本という極東の小国の発言や行動の影響力が如何ほどのものかも解りません。

しかし、第二次世界停戦で国として大きな誤りを犯し、国土がほとんど灰燼に帰すような悲惨と苦難を経験し、就中、2発の原爆の現実の被爆国として、戦争の惨禍と無意味さを、魂の底から悟り、世界平和の希求を国是として再出発した日本です。

この経験を、もう人類としては終わりにしようという意思は広島の原爆記念公園にも確りと彫り印されています。

日本としては、自分の国の「終戦記念日」を世界史の「終戦記念日」に繋げられる様、二国間関係でも、多国間関係でも、特に国連活動の中でも、あらゆる機会に、あらゆる努力をしていくことがその役割ではないでしょうか。

昨日、内閣府から標記四半期のGDPが発表になりました。

報道されている所では1-3月期に比べて実質0.5%の上昇で、年率に換算すれば4乗して2.2%の上昇で、コロナに関しての行動制限を外してきている事の効果が表れて、順調に上昇傾向を示したとのことです。

マスコミへの説明では、これで、実質GDPの水準が、やっとコロナ前の水準を回復したといった説明があったようですが、それには、前期の1-3月期のGDPが、速報のマイナし0.5%からプラス0.1%に改定されたことが効いているという説明のようです。

成長率0.1%に一喜一憂するような低成長の時代に、速報と確報の訂正の幅が0.6%にもなるというのも困ったもので、建設統計の不正で成長率の修正が0.1%でしたから大したことは無いといった説明のバックアップに役立つ数字なのかな?などと変な感じもします。

度重なる統計不祥事で、疑い始めるときりがなくなるので「統計は正しいのだ」と自分に言い聞かせながらものを考えるというのも困ったものです。

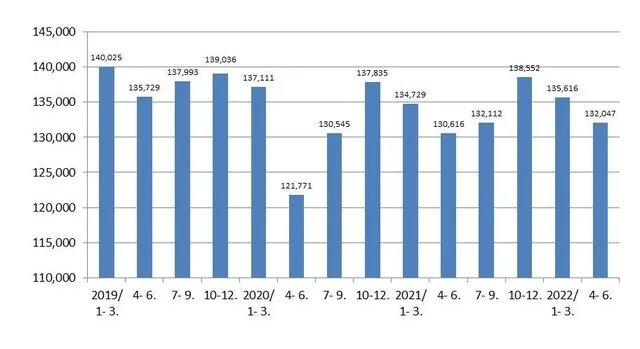

という事で、先ずは原数字に当たってみようと考え、四半期別GDP統計の伸び率ではなく、四半期ごとの実質GDPの数字をグラフにしました。

数字も入れておきましたが10億円表示ですから、最初の3ケタで兆円です。四半期ですからGDPも年数次540兆円ほどの4分の1程度の数字になります。

四半期別実質GDPの推移 (単位:10億円)

資料:内閣府「GDP統計」

これで見ますと2022年4-6月は、コロナ前の2019年の10-12月に追い付いていません。マスコミの数字は4倍して1年分にしているので、ついでに季節調整して、それなら追いついているという説明だったのかもしれません。

殆どのマスコミは、そう言っても、この先コロナ次第でどうなるか解りませんよといったコメントを付けているようですが、その通りでしょう。

こんな時期に、数字を工夫して追いついたなどと言ってみてもあまり意味がないでしょう。コロナになってからは、季節調整よりもコロナ調整の方がずっと大事で、感染者数の動きや緊急事態宣言やマンボウ(蔓延防止)があったかないかでGDPは大きく動きます。

本当の相手はコロナでGDPはその結果ですから、結果の計算の仕方を工夫して「よかった、よかった」と言っても意味はないのでしょう。

内閣府のお仕事ですから、総理や官房長官が、数字が高くなった方がいい発言したのか、事務局が「忖度」してそんな説明数字を考えたのか知る由もありませんが、「統計」というのは、まさに「統計をして語らしめよ」が本来の役割であることを、統計に関わる人たちは、心して十分に尊重すべきではないかといった感じがします。

報道されている所では1-3月期に比べて実質0.5%の上昇で、年率に換算すれば4乗して2.2%の上昇で、コロナに関しての行動制限を外してきている事の効果が表れて、順調に上昇傾向を示したとのことです。

マスコミへの説明では、これで、実質GDPの水準が、やっとコロナ前の水準を回復したといった説明があったようですが、それには、前期の1-3月期のGDPが、速報のマイナし0.5%からプラス0.1%に改定されたことが効いているという説明のようです。

成長率0.1%に一喜一憂するような低成長の時代に、速報と確報の訂正の幅が0.6%にもなるというのも困ったもので、建設統計の不正で成長率の修正が0.1%でしたから大したことは無いといった説明のバックアップに役立つ数字なのかな?などと変な感じもします。

度重なる統計不祥事で、疑い始めるときりがなくなるので「統計は正しいのだ」と自分に言い聞かせながらものを考えるというのも困ったものです。

という事で、先ずは原数字に当たってみようと考え、四半期別GDP統計の伸び率ではなく、四半期ごとの実質GDPの数字をグラフにしました。

数字も入れておきましたが10億円表示ですから、最初の3ケタで兆円です。四半期ですからGDPも年数次540兆円ほどの4分の1程度の数字になります。

四半期別実質GDPの推移 (単位:10億円)

資料:内閣府「GDP統計」

これで見ますと2022年4-6月は、コロナ前の2019年の10-12月に追い付いていません。マスコミの数字は4倍して1年分にしているので、ついでに季節調整して、それなら追いついているという説明だったのかもしれません。

殆どのマスコミは、そう言っても、この先コロナ次第でどうなるか解りませんよといったコメントを付けているようですが、その通りでしょう。

こんな時期に、数字を工夫して追いついたなどと言ってみてもあまり意味がないでしょう。コロナになってからは、季節調整よりもコロナ調整の方がずっと大事で、感染者数の動きや緊急事態宣言やマンボウ(蔓延防止)があったかないかでGDPは大きく動きます。

本当の相手はコロナでGDPはその結果ですから、結果の計算の仕方を工夫して「よかった、よかった」と言っても意味はないのでしょう。

内閣府のお仕事ですから、総理や官房長官が、数字が高くなった方がいい発言したのか、事務局が「忖度」してそんな説明数字を考えたのか知る由もありませんが、「統計」というのは、まさに「統計をして語らしめよ」が本来の役割であることを、統計に関わる人たちは、心して十分に尊重すべきではないかといった感じがします。