私は民間会社の中小業に35年近く勤め、2004年〈平成16年〉の秋に定年退職後、

その直後から多々の理由で年金生活をし、早や年金生活13年生となっている。

私たち夫婦は子供に恵まれなかったので、我が家は家内とたった2人だけの家庭であり、

雑木の多い小庭の中で、古ぼけた一軒屋に住み、お互いの趣味を互いに尊重して、日常を過ごしている。

そして私より5歳若い家内も、お互いに厚生年金、そしてわずかながらの企業年金を頂だいた上、

程ほどの貯金を取り崩して、ささやかな年金生活を過ごしている。

ときおり私は60代の10年間の年金生活を振り返る時は、

ここ7年前の頃から、世の中の数多く60代の諸兄諸姉は、人生の苦楽を重ねた後、何かと安堵しながら、

セカンド・ライフに於いて、身も心も溌剌と過ごせる人生の黄金時代と称せられるゴールデン・イヤーズの中、

数多くの知人、友人から何かと嬉しい、楽しげな便りを数多く受けたりしてきた・・。

そして私も過ぎ去った60代の年金生活の10年間の日々は、

つたない定年まで半生から比べれば、私の人生の中で何より安楽な時代、

と思い重ねたりして享受し、大病に遭遇せず、70代も継続している・・。

過ぎし一か月の頃、会社時代のOB懇親会が開催されて、

私は現役サラリーマン時代に何かとお世話になった上司に、

『在籍中は、何かとご迷惑ばかりお掛けしまして・・』

と私は上司だった御方に挨拶を切りだしたりした。

やがて談笑をしたりした後、最後に、

『貴方が60代の年金生活は安楽だったことは、良く分かったが、

殆ど多くの60代の人たちは、それぞれ実感しているからねぇ・・

やがて70代からの晩秋期からは、いろいろあるから大切にねぇ・・』

と80歳を迎えた上司だった人から、72歳の私は激励されたりした・・。

私は年金生活を始めて2年過ぎた時、会社時代のOB懇親会が開催され、

私は御世話になった16歳の大先輩と談笑していた中、

『年金生活の中、病気になって病院にお金を運ぶか、

或いは自身の好きな趣味に使うか・・人それぞれだよねぇ・・』

と私は言われたりした。

そして私は『確かにセカンンドライフを過ごす中、天と地ですよねぇ・・』

と私は漠然としながら応じたりした。

私が現役サラリーマンで奮戦している50代の時、同僚が病死されたり、

そして知人は定年前の59歳で病死し、残されたご家族の心痛な思いが、痛いほど理解させられたりしてきた。

やがて私は2004年(平成16年)の秋に定年退職した後、

年金生活を始め、やがて62歳の時、現役時代の一時時期に交遊した友も、無念ながら病死したりした。

まもなく、知人のひとりの奥様が病死されて、

この知人は『おひとりさま』となり、私たちの多くは哀悼をしながらも、動顛してしまった。

こうした根底には、私たち世代の周囲の男性の多くは、60代で妻が夫より先に亡くなることは、

考えたこともなく、こうしたことがあるんだぁ、とこの人生の怜悧な遭遇に深く学んだりした。

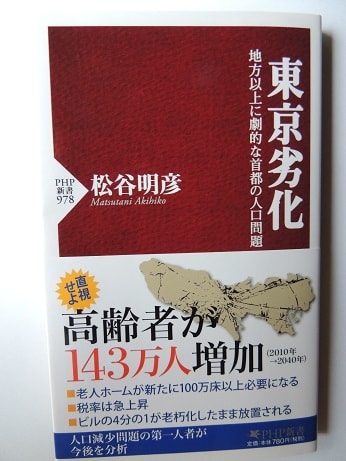

やがて私は高齢者入門の65歳を過ぎてから、心身ともに自立し健康的に生活できる期間の健康寿命は、

男性の平均としては71歳であり、平均寿命は男性の場合は80歳と知った時、

恥ずかしながらうろたえたりした・・。

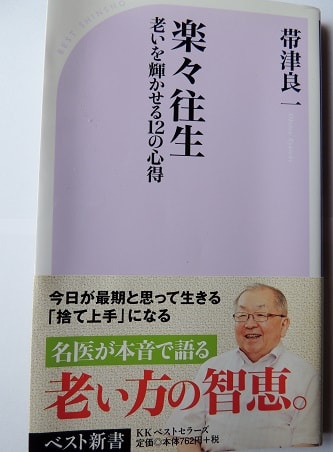

そして70代となれば、多くの人は体力の衰えを実感して、75歳まではこれまでどおりの自立した生活ができるが、

80歳が見えてくる頃には介護を必要とするようになり、

やがて80代後半では何らかの介護付き施設に入居する可能性が高くなる、と専門家の人から数多く発言されている。

もとより70代、80代の私より年上の御方でも、心身溌剌と過ごされている方達も、

近所にいる御方、知人に多くいることも、私は知って、少しでも学ぼうとしている。

ここ数年は会社時代の少し先輩、或いは後輩の68歳が、いずれも大病で入退院を繰り返した後、この世を去ったり、

ご近所の私と同世代の知人が、突然に脳梗塞で死去されて、数か月の先は誰しも解らない、冷厳なこの世の実態に、

私は震撼させられたりしてきた・・。

このように不運にも60代で、この世とお別れをする御方はいるが、

殆ど人は、誰しも自身のそれぞれの願いを叶えたく、その人なりの自助努力で、

心身ともに自立して健康を配慮して過ごされ、セカンドライフをそれぞれ享受して過ごされている。

長寿社会の中、私は健康寿命と平均寿命に関して、

遅ればせながら過ぎし高齢者入門となった65歳の時から、強く意識を始めたりした・・。

厚生労働省の「平成25年簡易生命表」などによれば、

男性は健康寿命は71.19歳、そして平均寿命は80.21歳、

女性は健康寿命は74.21歳、そして平均寿命は86.61歳、と公表されてきた。

そして平均寿命と健康寿命の間には、男性で約9年、女性で約13年の差があり、

それぞれ人生の晩秋期として、何よりも悩ましい難関の期間となる。

もとより健康寿命は、健康上の問題がない状態で日常生活を送れる期間であり、

やがて要支援・要介護状態となり自立度の低下や寝たきり、終末期となる。

そして誰もが最後まで、健康で心身溌剌とした生活を送りたいと念願して、

自助努力されて過ごされている、と私は深く感じたりしてきた。

昨今、75歳以上の男女は 体力が過去最高に向上された、と私は感じ、微笑んだりした・・。

そして平均寿命が延びて、行動的な高齢者が増えつつある中、

20数年前より、多くの御方が5歳~10歳ぐらい若返りになっている、と私は感じたりしてきた。

私は年金生活を始めた当初から、私は午前中の殆どは、平素の我が家の買物として、

家内から依頼された品を独りでスーパー、専門店で求め、買物メール老ボーイとなっている。

この後、独りで自宅から3キロ以内の遊歩道、小公園などを歩いたりして、

季節のうつろいを享受している。

こうした根底のひとつとして、何よりもいつの日にか認知症、或いは脳梗塞などの難病に遭遇したら、困窮するので、

ひたすら歩くことが多くなっている・・。

もとより健康でなければ、自身の日頃のささやかな願いも叶わないので、

歩くことが何より健康体の源(みなもと)と思い、そして適度な熟睡する睡眠、或いは程ほどの食事が、

セカンドライフ健康体と信愛し、年金生活を過ごしている。

私たち夫婦は幸運にも、これまで大病に遭遇せずに、年金生活を過ごしてきた。

そして私は亡き母の遺伝を純粋に受け継いだ為か、恥ずかしながら男の癖に、おしゃべりが好きで、

何かと家内と談笑したり、ご近所の奥様、ご主人など明るく微笑みながら談笑したりしている。

或いは、知人とか友人と時折お逢いする時は、しばらく、と私は笑いながら逢ったりして、

日中はコーヒー、夕暮れからはビール、水割りのウィスキーを飲みながら、談笑をしたりしている。

ときおり国内旅行を私たち夫婦は重ねてきたが、旅先でも、私は食事処、ロビーなどて隣席した見知らぬ方でも、

話しかけて談笑したりしている。

こうした中で、好奇心をなくしたらこの世は終わりだ、と信条している私は、

体力の衰えを感じている私でも、その時に応じて溌剌とふるまったりしている。

このように年金生活を過ごしているが、『生きがい』が最優先であり、そして『健康』であり、程ほどの『お金』が、

私の年金生活の三種の神器かしら、と思いながら過ごしてきている。

70代の後半か80代か判らないが、いつの日にか、この世とお別れになるが、

もとより自助努力も肝要であるが、こればかりは神様か仏様の采配に寄る、と漠然と思いながら、

過ごしている。

☆下記のマーク(バナー)、ポチッと押して下されば、幸いです♪

にほんブログ村

にほんブログ村

その直後から多々の理由で年金生活をし、早や年金生活13年生となっている。

私たち夫婦は子供に恵まれなかったので、我が家は家内とたった2人だけの家庭であり、

雑木の多い小庭の中で、古ぼけた一軒屋に住み、お互いの趣味を互いに尊重して、日常を過ごしている。

そして私より5歳若い家内も、お互いに厚生年金、そしてわずかながらの企業年金を頂だいた上、

程ほどの貯金を取り崩して、ささやかな年金生活を過ごしている。

ときおり私は60代の10年間の年金生活を振り返る時は、

ここ7年前の頃から、世の中の数多く60代の諸兄諸姉は、人生の苦楽を重ねた後、何かと安堵しながら、

セカンド・ライフに於いて、身も心も溌剌と過ごせる人生の黄金時代と称せられるゴールデン・イヤーズの中、

数多くの知人、友人から何かと嬉しい、楽しげな便りを数多く受けたりしてきた・・。

そして私も過ぎ去った60代の年金生活の10年間の日々は、

つたない定年まで半生から比べれば、私の人生の中で何より安楽な時代、

と思い重ねたりして享受し、大病に遭遇せず、70代も継続している・・。

過ぎし一か月の頃、会社時代のOB懇親会が開催されて、

私は現役サラリーマン時代に何かとお世話になった上司に、

『在籍中は、何かとご迷惑ばかりお掛けしまして・・』

と私は上司だった御方に挨拶を切りだしたりした。

やがて談笑をしたりした後、最後に、

『貴方が60代の年金生活は安楽だったことは、良く分かったが、

殆ど多くの60代の人たちは、それぞれ実感しているからねぇ・・

やがて70代からの晩秋期からは、いろいろあるから大切にねぇ・・』

と80歳を迎えた上司だった人から、72歳の私は激励されたりした・・。

私は年金生活を始めて2年過ぎた時、会社時代のOB懇親会が開催され、

私は御世話になった16歳の大先輩と談笑していた中、

『年金生活の中、病気になって病院にお金を運ぶか、

或いは自身の好きな趣味に使うか・・人それぞれだよねぇ・・』

と私は言われたりした。

そして私は『確かにセカンンドライフを過ごす中、天と地ですよねぇ・・』

と私は漠然としながら応じたりした。

私が現役サラリーマンで奮戦している50代の時、同僚が病死されたり、

そして知人は定年前の59歳で病死し、残されたご家族の心痛な思いが、痛いほど理解させられたりしてきた。

やがて私は2004年(平成16年)の秋に定年退職した後、

年金生活を始め、やがて62歳の時、現役時代の一時時期に交遊した友も、無念ながら病死したりした。

まもなく、知人のひとりの奥様が病死されて、

この知人は『おひとりさま』となり、私たちの多くは哀悼をしながらも、動顛してしまった。

こうした根底には、私たち世代の周囲の男性の多くは、60代で妻が夫より先に亡くなることは、

考えたこともなく、こうしたことがあるんだぁ、とこの人生の怜悧な遭遇に深く学んだりした。

やがて私は高齢者入門の65歳を過ぎてから、心身ともに自立し健康的に生活できる期間の健康寿命は、

男性の平均としては71歳であり、平均寿命は男性の場合は80歳と知った時、

恥ずかしながらうろたえたりした・・。

そして70代となれば、多くの人は体力の衰えを実感して、75歳まではこれまでどおりの自立した生活ができるが、

80歳が見えてくる頃には介護を必要とするようになり、

やがて80代後半では何らかの介護付き施設に入居する可能性が高くなる、と専門家の人から数多く発言されている。

もとより70代、80代の私より年上の御方でも、心身溌剌と過ごされている方達も、

近所にいる御方、知人に多くいることも、私は知って、少しでも学ぼうとしている。

ここ数年は会社時代の少し先輩、或いは後輩の68歳が、いずれも大病で入退院を繰り返した後、この世を去ったり、

ご近所の私と同世代の知人が、突然に脳梗塞で死去されて、数か月の先は誰しも解らない、冷厳なこの世の実態に、

私は震撼させられたりしてきた・・。

このように不運にも60代で、この世とお別れをする御方はいるが、

殆ど人は、誰しも自身のそれぞれの願いを叶えたく、その人なりの自助努力で、

心身ともに自立して健康を配慮して過ごされ、セカンドライフをそれぞれ享受して過ごされている。

長寿社会の中、私は健康寿命と平均寿命に関して、

遅ればせながら過ぎし高齢者入門となった65歳の時から、強く意識を始めたりした・・。

厚生労働省の「平成25年簡易生命表」などによれば、

男性は健康寿命は71.19歳、そして平均寿命は80.21歳、

女性は健康寿命は74.21歳、そして平均寿命は86.61歳、と公表されてきた。

そして平均寿命と健康寿命の間には、男性で約9年、女性で約13年の差があり、

それぞれ人生の晩秋期として、何よりも悩ましい難関の期間となる。

もとより健康寿命は、健康上の問題がない状態で日常生活を送れる期間であり、

やがて要支援・要介護状態となり自立度の低下や寝たきり、終末期となる。

そして誰もが最後まで、健康で心身溌剌とした生活を送りたいと念願して、

自助努力されて過ごされている、と私は深く感じたりしてきた。

昨今、75歳以上の男女は 体力が過去最高に向上された、と私は感じ、微笑んだりした・・。

そして平均寿命が延びて、行動的な高齢者が増えつつある中、

20数年前より、多くの御方が5歳~10歳ぐらい若返りになっている、と私は感じたりしてきた。

私は年金生活を始めた当初から、私は午前中の殆どは、平素の我が家の買物として、

家内から依頼された品を独りでスーパー、専門店で求め、買物メール老ボーイとなっている。

この後、独りで自宅から3キロ以内の遊歩道、小公園などを歩いたりして、

季節のうつろいを享受している。

こうした根底のひとつとして、何よりもいつの日にか認知症、或いは脳梗塞などの難病に遭遇したら、困窮するので、

ひたすら歩くことが多くなっている・・。

もとより健康でなければ、自身の日頃のささやかな願いも叶わないので、

歩くことが何より健康体の源(みなもと)と思い、そして適度な熟睡する睡眠、或いは程ほどの食事が、

セカンドライフ健康体と信愛し、年金生活を過ごしている。

私たち夫婦は幸運にも、これまで大病に遭遇せずに、年金生活を過ごしてきた。

そして私は亡き母の遺伝を純粋に受け継いだ為か、恥ずかしながら男の癖に、おしゃべりが好きで、

何かと家内と談笑したり、ご近所の奥様、ご主人など明るく微笑みながら談笑したりしている。

或いは、知人とか友人と時折お逢いする時は、しばらく、と私は笑いながら逢ったりして、

日中はコーヒー、夕暮れからはビール、水割りのウィスキーを飲みながら、談笑をしたりしている。

ときおり国内旅行を私たち夫婦は重ねてきたが、旅先でも、私は食事処、ロビーなどて隣席した見知らぬ方でも、

話しかけて談笑したりしている。

こうした中で、好奇心をなくしたらこの世は終わりだ、と信条している私は、

体力の衰えを感じている私でも、その時に応じて溌剌とふるまったりしている。

このように年金生活を過ごしているが、『生きがい』が最優先であり、そして『健康』であり、程ほどの『お金』が、

私の年金生活の三種の神器かしら、と思いながら過ごしてきている。

70代の後半か80代か判らないが、いつの日にか、この世とお別れになるが、

もとより自助努力も肝要であるが、こればかりは神様か仏様の采配に寄る、と漠然と思いながら、

過ごしている。

☆下記のマーク(バナー)、ポチッと押して下されば、幸いです♪