きょうはひんやりとした朝でした、、、天気予報に「花曇りの空」と・・・

先週末、土曜日から和歌山城の桜の開花を待って出かけてきました

一昨年に訪れた「和歌山城」→ その時は日帰り、慌ただしく観光

その時は日帰り、慌ただしく観光 したので、今回は宿泊してゆっくり~

したので、今回は宿泊してゆっくり~

まずは・・・歴史を感じる町並みの湯浅町から周ることにして・・・

「和歌山県の中部西岸に位置する港町、湯浅町。

町に面した紀伊水道は瀬戸内海と太平洋の狭間にあたり、波穏やかな深い入り江に沿った海岸線は、時間帯でさまざまな美しい表情を見せてくれます。隣接する広川町にまたがる広い湾には広川が流れ込み、天然の良港として漁業が栄えただけでなく、その地形や立地の良さから古来より回船の寄港地や物流の拠点としても発展しました。

町の南北を熊野三山へと続く巡礼の道 熊野古道が貫く「古道歩きの宿場」としての側面からも、水陸交通の要衝として栄えた町と言えるでしょう」(湯浅町観光協会より)

「JR湯浅駅」前の駐車場に停めて・・・「

大阪市内に入る頃から雨が降ったり止んだり~でしたが、湯浅町に着いた時には上がっています。

観光協会でもらった町並みマップを片手に・・・

観光協会でもらった町並みマップを片手に・・・

お昼前なので、先に昼食を済ませることに、

駐車場近くの「お食事処 海ひこ」へ

「しらす丼定食」

新鮮釜揚げしらすが大きくて、とっても美味しい~

「立石道標」

熊野古道にあたる「道町通り」

熊野古道をテクテク!

和歌山県唯一の重要伝統的建造物群保存地区、通称「伝建地区」には、近世から近代にかけて建築された醸造業に関わる町家や土蔵が建ち並び、醤油や金山寺味噌の醸造で栄えた昔ながらの町並みが残ります。

醸造の歴史を物語るまち

鎌倉時代に伝来した金山寺味噌の製造過程で生まれたと言われる醤油は、紀州藩の手厚い保護を受けて藩外販売網が拡張。文化年間(1804〜1818)には92軒もの醤油屋が営業していたと言われるほど湯浅の代表的な産業として栄えました。明治維新後、藩の保護が解かれたことで醤油醸造家は大幅に減少しましたが、近代化にともなう道路や鉄道、施設の整備が主に旧市街地の周辺で進められたため、近世の形態を受け継ぐ町並みは今も往時のまま残されています。

「休憩所」

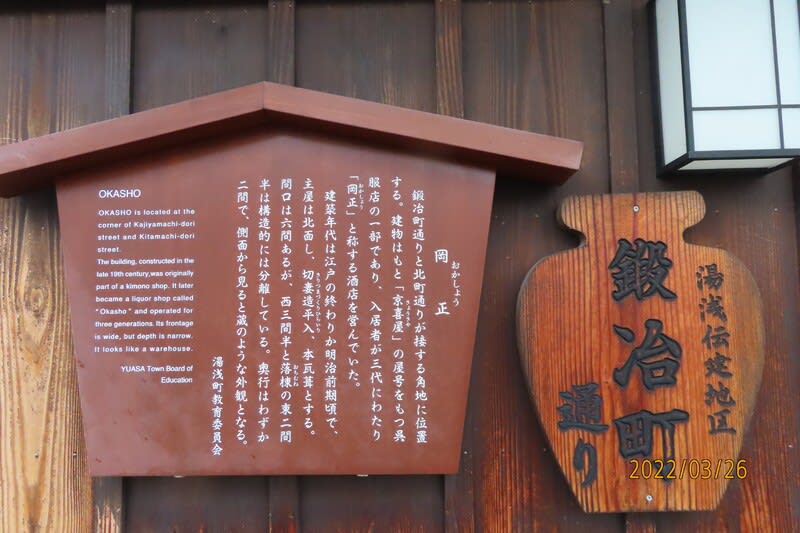

JR湯浅駅から徒歩15分ほどでたどり着く伝建地区は、北町、鍛冶町、中町、濱町を中心とする醤油醸造業が最も盛んであった一帯にあり、東西約400m、南北約280m、面積は約6.3ヘクタールに及び、散策するにもちょうどよいエリアになっています。「通り」と「小路(しょうじ)」で面的に広がる特徴的な地割と醸造関連の町家や土蔵など、近世から近代にかけての伝統的な建造物が数多く残り、まるでタイムスリップしたかのような不思議な感覚に・・・

この辺りから雨が!

雨風が強くなってきました!

看板にも風情があります

「戸津井醤油醸造場」

「北町茶屋いっぷく」

レトロな雰囲気~

昔ながらの製法で金山寺味噌を手入仕込みしている「太田久助吟製」

立ち寄らず・・・

「角長」

ここで・・・天保12年(1841)創業。慶応2年(1866)建築の職人蔵と醤油資料館で古い醸造用具を観てきました。

長くなりますのでつづきます~