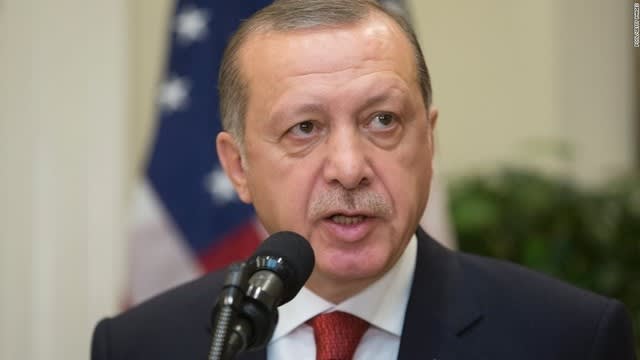

(エルドアン大統領、アンカラ)

(トルコ最大の都市イスタンブール)

(アヤソフィア)

① ""トルコ大統領、「経済戦争」への対抗で国民に結束呼びかけ""

ワールド 2018年8月27日 / 07:58 / 2時間前更新

[アンカラ 25日 ロイター] - トルコのエルドアン大統領は25日、同国経済への攻撃に対抗するためには全国民の強い意志が必要だと訴えた。

金融政策に対する大統領の影響力を巡る懸念や米国との関係悪化を背景としたトルコリラの急落をエルドアン氏は「経済戦争」と呼び、米国人牧師の拘束問題を巡り同国がトルコを標的にしていると非難している。

エルドアン大統領は25日に発表した声明で「トルコ経済への攻撃に対抗する上で、全国民がその独立と国家、将来の掌握に専心することが最大の保証になる」と述べ、全国民が結束すればトルコの政治的、経済的独立への攻撃に勝つことができると訴えた。

※ 独裁者も虫が良くて何か困ったときだけは団結を呼びかけます。

反対派を数万人レベルで公職から追放したり裁判にかけたり、そして言論の自由は

徹底的に奪って、分裂と対立を激化させました。

権力は一時的に強化されましたが、周囲に"ご無理ごもっとものイエスマン"=

忖度(ゴマすり)の上手な連中をいくらを集めても、的確な外交関係や経済政策を

実行できる訳もなく、トランプ大統領との対立で、その矛盾が白日の下に曝された

だけで、自業自得の結果で当然の帰結です。

エルドアン大統領支持派も何時まで我慢できるのか、苦難は最終的には国民に

廻ってきます。そして、次のトルコリラの急落も、今の困難と深刻さを示す実例

です。

② トルコリラの急落

※ 概算ですが為替で対円に対して短期間に32円から18円台に約40%強の下落を

しています。輸出には有利でも輸入では、この急落に耐えられません。

③ トルコ(wikipedia)

トルコ共和国(トルコきょうわこく、トルコ語: Türkiye Cumhuriyeti)、通称トルコは、西アジアのアナトリア半島(小アジア)と東ヨーロッパのバルカン半島東端の東トラキア地方を領有する、アジアとヨーロッパの2つの大州にまたがる共和国。首都はアナトリア中央部のアンカラ。

北は黒海、南は地中海に面し、西でブルガリア、ギリシャと、東でジョージア(グルジア)、アルメニア、アゼルバイジャン、イラン、イラク、シリアと接する。

④ 政治[編集]

詳細は「トルコの政治」および「トルコの法制度」を参照

1982年に定められた憲法では、世俗主義が標榜されている。三権はほとんど完全に分立しており、憲法の目的(世俗主義、他)を達成するためにそれぞれの役割を果たすことが期待されている。このことが、世俗派と宗教的保守派との対立を助長し、その対決が終息しない遠因ともなっている。

立法府として一院制のトルコ大国民議会(Türkiye Büyük Millet Meclisi、定数550名、任期5年)がある。行政は議会によって選出される国家元首の大統領(任期7年)が務めるが、首相の権限が強い議院内閣制に基づくものであった。司法府は、下級審である司法裁判所、刑事裁判所、および控訴審である高等控訴院、憲法裁判所で構成され、通常司法と軍事司法に分離されている。司法は政党の解党判断、党員の政治活動禁止と言った政治的な事項についても判断できる。

その後、2007年の憲法改正(英語版)により大統領は国民投票により選出されることとなり、また任期も7年から5年へと短縮された。2010年の憲法改正(英語版)を経たのち、2017年の憲法改正(英語版)では大統領権限が強化され、議院内閣制を廃止することが定められている。

「トルコ大国民議会」、「トルコの大統領」、および「トルコの首相」も参照

政治は多党制の政党政治を基本としているが、政党の離合集散が激しく、議会の選挙は小党乱立を防ぐため、10%以上の得票率を獲得できなかった政党には議席がまったく配分されない独特の方式を採っている。この制度のために、2002年の総選挙では、選挙前に中道右派・イスラム派が結集して結党された公正発展党 (AKP) と、野党で中道左派系・世俗主義派の共和人民党 (CHP) の2党が地すべり的な勝利を収め、議席のほとんどを占めている。

2007年7月22日に実施された総選挙では、公正発展党が前回を12ポイントを上回る総得票率 47 % を獲得して圧勝した。共和人民党が議席を減らし、112議席を獲得。極右の民族主義者行動党 (MHP) が得票率 14.3 % と最低得票率 10 % 以上の票を獲得し71議席を獲得、結果的に公正発展党は340議席となり、前回より12議席を減らすこととなった。独立候補は最低得票率の制限がなく、クルド系候補など27議席を獲得した。

ムスタファ・ケマル・アタテュルク以来強行的に西欧化を押し進めてきたトルコでは、その歴史においてケマルをはじめ、政治家を数多く輩出した軍がしばしば政治における重要なファクターとなっており、政治や経済の混乱に対してしばしば圧力をかけている。1960年に軍は最初のクーデターを起こしたが、その後、参謀総長と陸海空の三軍および内務省ジャンダルマ(憲兵隊)の司令官をメンバーに含む国家安全保障会議 (Milli Güvenlik Kurulu) が設置され、国政上の問題に対して内閣に圧力をかける実質上の政府の上位機関と化しているが、このような軍部の政治介入は、国民の軍に対する高い信頼に支えられていると言われる。

1980年の二度目のクーデター以降、特にイスラム派政党の勢力伸張に対して、軍は「ケマリズム」あるいは「アタテュルク主義」と呼ばれるアタテュルクの敷いた西欧化路線の護持を望む世俗主義派の擁護者としての性格を前面に打ち出している。

軍は1997年にイスラム派の福祉党主導の連立政権を崩壊に追い込み、2007年には公正発展党による同党副党首の大統領選擁立に対して懸念を表明したが、この政治介入により国際的な非難を浴びた。8月29日には、議会での3回の投票を経てアブドゥラー・ギュル外相が初のイスラム系大統領として選出された。この結果、軍が最早以前のように安易に政治に介入できる環境ではなくなり、世俗派と宗教的保守派の対立はもっと社会の内部にこもったものとなってきている(エルゲネコン捜査)。

2009年3月29日、自治体の首長や議員を選ぶ選挙が行われた。イスラム系与党・公正発展党が世俗派野党・共和人民党などを押さえ勝利した。

2010年9月12日には、与党・公正発展党 (AKP) が提起した憲法改定案の是非を問う国民投票が実施された。

現憲法は1980年のクーデター後の1982年に制定されたもので、軍や司法当局に大幅な権限を与え、国民の民主的権利を制限するといわれてきた。この憲法改定案は民主主義を求める国民の声や欧州連合 (EU) 加盟の条件整備などを踏まえ、司法や軍の政治介入を押さえ、国会や大統領の権限を強めることなど26項目を提起している。

国民投票の結果、憲法改正案は58%の支持で承認された。投票率は 73 % であった。エルドアン首相は民主主義の勝利だと宣言した(AFP電)。また、国民投票結果について「発達した民主主義と法治国家に向けトルコは歴史的な一線を乗り越えた」と評価した。欧米諸国はこの改憲国民投票結果を歓迎している。欧州連合 (EU) の執行機関欧州委員会は、トルコのEU加盟に向けての一歩だと讃えた[3][4][5]。

2014年8月28日にエルドアン首相は大統領に就任し、アフメト・ダウトオール外相が首相となったが、2016年5月22日にはビナリ・ユルドゥルムが新たな首相に就任した。

その後、2017年に大統領権限の強化と首相職の廃止を盛り込んだ憲法改正案が可決され、2018年7月9日に首相職は廃止された。

※ 鎧の上に来ていた衣を脱いだという事です。