先日、興味深い展覧会に行ってきました。

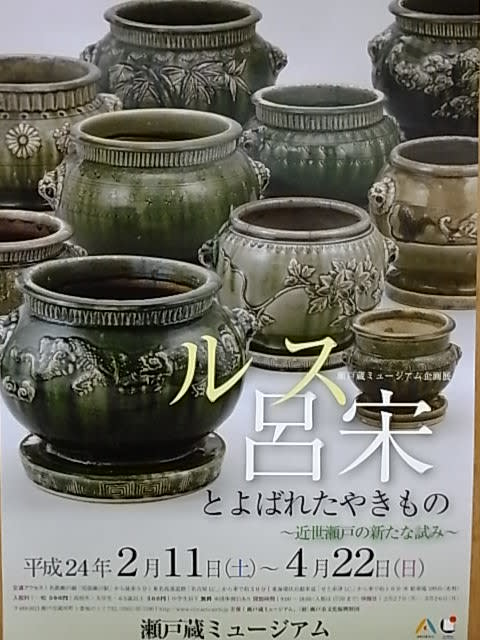

こちらです。

『ルスとよばれたやきもの』展です。

ルスってなんだ?と思われる方は多いでしょう。

自分もそう思いました。

どうやらルソンからきているらしいです。

ルソンとはフィリピンの島の名前です。

そこからの貿易品、ルソン壺は桃山時代かなりの高額で取引があったとのこと。

日本でのルスは、1779年~1857年というのが残っている資料らしい。

「らしい」が多いのは学術的にまだはっきりしない部分が多いしるし。

江戸時代売れ線が無くなり、新しい商品の開発が当時の瀬戸で行われたと想像できます。

そこで高級感をつけるためにルスと名付けたのではないかというのは分かりやすい。

この時代に織部が再び生産されるのですが、釉薬としては明確に区別された文献があるので窯業界の気合の入り方がうかがえます。

ちなみにポスターの壺は瓶掛で鉄瓶などをかけるもの。

余談ですがコレクターの間ではルス織部と呼ばれどちらかというと織部より敬遠される。

今なら買いかな・・・。(笑)

浮世絵にも登場。

千葉市美術館蔵

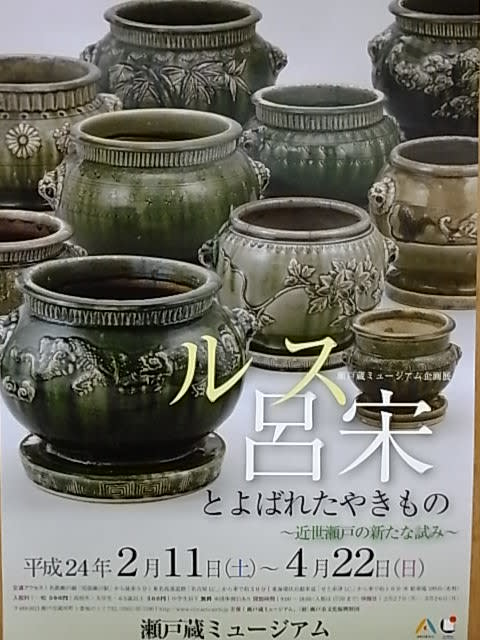

こちらです。

『ルスとよばれたやきもの』展です。

ルスってなんだ?と思われる方は多いでしょう。

自分もそう思いました。

どうやらルソンからきているらしいです。

ルソンとはフィリピンの島の名前です。

そこからの貿易品、ルソン壺は桃山時代かなりの高額で取引があったとのこと。

日本でのルスは、1779年~1857年というのが残っている資料らしい。

「らしい」が多いのは学術的にまだはっきりしない部分が多いしるし。

江戸時代売れ線が無くなり、新しい商品の開発が当時の瀬戸で行われたと想像できます。

そこで高級感をつけるためにルスと名付けたのではないかというのは分かりやすい。

この時代に織部が再び生産されるのですが、釉薬としては明確に区別された文献があるので窯業界の気合の入り方がうかがえます。

ちなみにポスターの壺は瓶掛で鉄瓶などをかけるもの。

余談ですがコレクターの間ではルス織部と呼ばれどちらかというと織部より敬遠される。

今なら買いかな・・・。(笑)

浮世絵にも登場。

千葉市美術館蔵

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます