伊達政宗

【諱】

政宗

【苗字】

伊達

【朝臣】

藤原

【生没】

1567年ー1636年

【父親】

伊達輝宗

【母親】

義姫

【兄弟】

伊達政道

秀雄

千子姫

娘

【正室】

愛姫

【子息】

伊達秀宗

=宇和島藩初代藩主

伊達忠宗

=仙台藩2代目藩主

伊達宗清

=吉岡伊達氏当主

伊達宗泰

=岩出山伊達氏初代当主

伊達宗綱

=岩ヶ崎伊達氏初代当主

伊達宗信

=岩ヶ崎伊達氏第2代当主

伊達宗高

=村田伊達氏当主

伊達竹松丸

=早世

伊達宗実

=亘理伊達氏第2代当主

伊達宗勝

=一関藩主

亘理宗根

=栗原郡高清水城主

五郎八姫

=松平忠輝室

牟宇姫

=石川宗敬室

岑姫

=涌谷伊達宗実室

千菊姫

=京極高国室

津多

=原田宗資室

【解説】

生誕から元服まで

伊達輝宗と最上義守の娘義姫との間に生まれる。

5歳の頃、天然痘を患い死にかけてしまう事が起きた。

なんとか死の底から抜けるが、その代償に右目を失い。

愛してくれた母義姫から疎遠される。

父輝宗は政宗に立派な後継ぎになってもらいたいと、片倉景綱などの様々な家臣を送り養育される。

11歳の時に元服、伊達家中興の祖伊達大膳大夫政宗と同じ伊達藤次郎政宗と名乗る。

元々は足利義昭から一文字を貰い名乗るのだが、織田信長に追放されできなかった事もある。

その後、田村清顕の一人娘愛姫を正室に向かえ。

初陣で相馬氏と戦う。

家督相続と父の死

輝宗の隠居にともない家督を相続している。

政宗は若さを理由に断っているが、伊達家一門や重臣に勧められ相続するに至った。

小浜城主・大内定綱は二本松城主・畠山義継と手を組み、政宗の正室愛姫の実家田村家の支配から脱しようとした。

政宗は軍を進め、大内領小手森城にた女子供.動物を含めた撫で斬り(虐殺)を実行。

恐れいった畠山義継は降伏するが、所領没収の件で不満を持ち輝宗を拉致している。

政宗はこの時鷹狩中であり、報を聞いて義継一行を発見。

父もろとも射殺した。

この事件に関しては政宗の陰謀説があるが定かではない。

伊達政宗の危機

法要を済ませた政宗は父の仇二本松城を攻める。

その隙をついて鬼義重の異名を持つ佐竹義重率いる南奥州諸侯連合軍と戦う事になり。

人取橋の戦いで大敗を喫し重臣鬼庭良元を戦場で失う事になる。

豊臣秀吉による惣無事令を無視し戦闘続行する。

大崎氏の内紛をつき1万人の兵を進めるが、黒川氏の造反と大崎氏の抵抗で敗退。

叔父最上義光が義光の義兄・大崎側に立ち、交戦。

母義姫が仲介に立つと言う事態になる。

伊達政宗の逆襲

相馬義胤により苗代田城を落とされる。

一門伊達成実により大内定綱兄弟を寝返らせ反撃開始。

蘆名義広を摺上原の戦いで破り結城義親・石川昭光・岩城常隆らが従属し。

蘆名義広は黒川城を放棄し、須賀川城の二階堂氏を滅ぼし奥州最大の大名になる。

豊臣秀吉への追従

天下統一を目指していた豊臣秀吉は小田原城を本拠にする北条氏政・氏直父子を攻めた。

輝宗の時代から後北条氏と同盟関係にあり参陣するかどうか迷っていた。

豊臣政権の浅野長政から小田原参陣を催促され、上杉景勝の国越後から信濃・甲斐を経由してようやく参陣した。

会津領土を没収されるが、家督相続時の領土は安堵される。

ただ、伊達綱村が作らせた伊達治家記録によると。

母義姫から毒殺されそうになり、母の代わりに弟政道を成敗したと言う。

蒲生氏郷とともに葛西大崎一揆を鎮圧するが、政宗が裏で操っており。

天下取りの野望は諦めていなかった。

釈明する羽目になり58万石ぐらいまで領土を没収される。

豊臣政権下

文禄の役に従軍、軍備は豪華絢爛な者であり。

この事により伊達軍のように派手な装いをする者を人々は伊達者と呼んだ。

浅野長政が取次として豊臣政権下において政宗と交渉するが。

政宗は長政の態度が不愉快で絶縁状を送りつけ関係を絶った。

また政宗は最後まで抵抗した大名として最後まで重用される事はなかった。

謀反の疑いをかけられた関白・豊臣秀次が切腹される。

秀次の側室になろうとしていた従兄妹の駒姫が処刑され、政宗は秀吉から伊予国へ減封されかける。

湯目景康・中島宗求の直訴の甲斐もあり放免、家臣19名にもし次叛意を持てば。

即座に政宗は隠居し、長男秀宗に家督を相続するように約束される。

徳川家康に接近

豊臣秀吉が死ぬと、家康は秀吉の遺言を破り天下取りの道を進める。

伯父義光と共に家康に接近し、娘五郎八を家康の6男松平忠輝に嫁がせる。

関ヶ原の戦いが起こると東軍側につき、上杉景勝と戦っている。

南部領内で発生した和賀忠親の一揆がおこり、政宗は白石宗直ら4000名に支援させる。

これにより政宗が希望した恩賞が却下され、近江国と常陸国の飛び地を得るのみになる。

伊達政宗人生最後の戦

伊達政宗は陸奥仙台に本拠を移し仙台城、仙台城下町の建設を始め仙台藩が設立する。

前田家・島津家に並ぶ大大名である。

徳川家から松平姓を名乗る事を許され、政宗は別名として松平陸奥守政宗とも名乗る事になる。

仙台藩とエスパーニャとの通商を企画し、支倉常長ら一行180名をヨーロッパへ送った。

江戸幕府成立後、幕臣との交際が多くなり酒宴・歌会・茶会・能見物等を懸命に開いた。

娘婿忠輝のために高田城を普請し、妻愛姫から手紙が送られている。

大坂の陣に参戦し大和口方面軍として参加した。

家臣片倉小十郎重長(重綱)が豊臣方の後藤又兵衛基次を討ちとる。

天王寺の戦いで友軍の水野勝成配下の神保相茂と同士討ちする事態になる。

功績により伊予10万石が与えられ、秀宗を置き。

真田信繁の子真田守信と長宗我部盛親の姉妹である阿古姫とその息子・五十嵐元成.柴田朝意が伊達家の配下になる。

この戦いを持って、政宗の人生における戦が終わったのである。

独眼竜の華麗な最期

伊達政宗は大坂の戦いの後、すっかり野心が薄れる。

以後は仙台領内の内政に励んでいたようである。

徳川秀忠と徳川家光の代まで仕え。

家光が参勤交代制を発布し、今後は諸大名を家臣として遇すと言う。

政宗は・・・・・

命に背く者あれば、政宗めに討伐を仰せ付けくだされ

と発言し。

周りの大名は家光に反対する事ができなくなり。

家光は政宗を信頼し尊敬した。

健康に気を使う政宗であるが1634年から食欲不振や嘔吐を繰り返すようになり。

かつての独眼竜ともいえないような無残な姿になっていたと言う。

母義姫を弔う保春院の落慶式を終えた城下を散策した政宗は死期を悟り経ヶ峰に杖を立て墓所を造るように言った。

江戸に参内し伊達家上屋敷に入った政宗に家光は態々自ら見舞いに行き。

政宗は無礼がないように行水し清め迎えたと言う。

だが、もう歩けるような体調ではなく杖を頼りに歩くようになっていた。

1636年5月24日、政宗は江戸で70歳で死去。

伊達男らしく愛姫ら家族に死に顔を見せなかったと言う。

防腐処置のため水銀、石灰、塩を詰めた上で駕籠に載せられ、生前そのままの大名行列で仙台に戻った。

殉死者は20名以上だし、将軍家光は嘆き悲しむなど大勢の人々に惜しまれながらの死であった。

曇りなき 心の月を 先だてて 浮世の闇を 照してぞ行く

【人物】

伊達政宗の趣味は料理である。

兵糧開発が目的とされ仙台味噌やずんだ餅など今では名物となる物をたくさん作っており。

料理以外にも様々な趣味があり、晩年は暇なく過ごしていたと言う。

また和歌の名手である。

伊達政宗が呼んだ和歌

馬上少年過 世平白髪多 残躯天所赦 不楽是如何

【徳川家光との逸話】

3代将軍徳川家光は伊達政宗を尊敬していた。

家光が二条城に参上する際に御三家でも許されなかった紫の馬の総を与えられる程である。

政宗が死ぬ3日前に自ら見舞いに行き、亡くなったと知ると家光は父秀忠が亡くなった時よりも嘆いたと言う。

【愛姫との関係】

(愛姫)

愛姫とは当初関係が良くなく、一時は田村家から送り込んだ刺客など考えられており。

一番悪かったピークは政宗毒殺未遂事件で愛姫の侍女を殺害した頃と言われている。

その後改善され4人の子を産む程になる。

晩年政宗は愛姫に死にざまを見せるわけにはいかないと、愛姫の見舞いを断り。

その意思を感じ取った愛姫は死後、政宗の像を作るなど菩提を弔い。

運命なのか同じ愛姫は政宗と同じ命日に亡くなったと言う。

【エピソード】

明治天皇からの政宗の評価

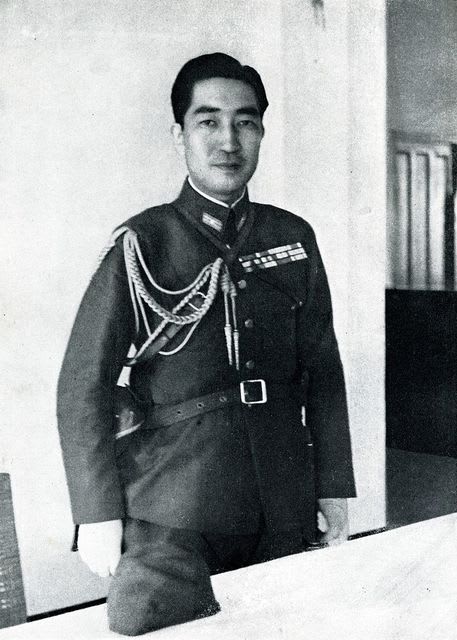

(画像.伊達邦宗)

伊達政宗の直系子孫伊達邦宗が記した伊達家史叢談には。

明治天皇から・・・・

武将の道を修め、学問にも通じ、外国の事情にも思いを馳せて交渉を命じた。文武に秀でた武将とは、実に政宗の事である

と言う御言葉を賜ったとされる。

梵天丸茄子

山形県米沢市には梵天丸茄子がある。

窪田茄子と仙台長茄子を合わせた品種であり、病気に強く品質がよく。

漬物に漬けると色鮮やかな青になる。

米沢の夏の風物詩である。

【ヨーロッパ】

伊達政宗の家臣支倉常長はエスパーニャとの軍事同盟交渉する際。

時の国王・フェリペ3世に対して

政宗は勢力あり。また勇武にして、諸人が皆、皇帝となるべしと認める人なり。

と発言している。

その後ローマ教皇と謁見するが、これは日本外交史に残る特筆すべき実績と言われている。

この時、一部がスペインに残り帰化し現在でも末裔がいる。