Ⅱ.“地球規模”の環境詐欺を見抜く :231118情報

昨日からの続きです。東京大学名誉教授の渡邊正氏の「つくられた環境問題」と題する論説を掲載いたします。

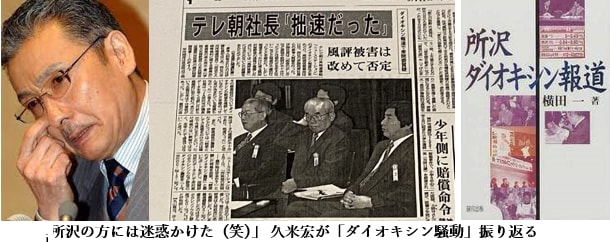

「ダイオキシン法」は “早とちり”で生まれた

冒頭でも書いたように、環境科学 はまだ若すぎるがゆえに「今日常識 だったものが明日には非常識にな る」ということが多々ある。「ダイオキシン法」も、日本全体が狂乱状態に陥った勢いにまかせて、その正体がよくわからないうちに立法されたことが大失敗につながった。 同法の目的はただ一つ。"第一条" にこう書いてある。

この法律は、ダイオキシン類が人 の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であることにかんがみ、ダイオキシン類による環境 の汚染の防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関する施策の基本を定めるとともに、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を定めることにより、国民の健康の保護を図 ることを目的とする。

そして本文には、「こんな方法で 焼却炉から出るダイオキシンを減らすのだ」と書かれているだけ。以上 を要約すると次の2点となり、どち らか一方が誤りでも同法の存在意義 は雲散霧消してしまう。

② 普通の暮らしで体に入るダイオ キシンは、命や健康を脅かす。

②そのダイオキシンは、ほとんど が焼却炉由来である。

ところが立法から1年も経たないうちに、①も②も"早とちり"だとわかってしまった。立法以前から焼却炉対策が行われるようになるまで の「ゴミ焼却で出たダイオキシン量」と、「1日あたりのダイオキシン摂 取量」を比べてみたら、焼却によって出る量はどんどん増えているにもかかわらず、摂取量は快調に減っていたのだ。

まず①については、そもそも人間 に対するダイオキシンの急性毒性を証明するデータはない。

そこでサルの実験データから推定すると、「7万年分の食べ物からダイオキシンを抽出し、一度に食べてはじめて急性毒性を示す」レベル。発がん性につい も、飲酒や喫煙、排ガスはもちろんのこと、野菜や果物に含まれる天然成分よりもはるかに低い。

またいわゆる"環境ホルモン作用"につい ても、ここでは誌面の都合上、書かないが、まったくの思い過ごしだった(詳しくは渡辺正•林敏郎共 著、日本評論社刊『ダイオキシン 神話の終焉』を参照)。

②については、同図の摂取量の根 源が60〜70年代に全国の水田で散布 された除草剤(環境へ出た量はベトナム戦争の枯葉剤に入っていた量の約2倍)で、体内に取り込まれるルー 卜の95%は焼却由来ではなく食べ物由来だと分かっている。ダイオキシンは分解されるのに何十年もかかるため、水田からジワジワ溶けだして水路から川、川から海へと行き、魚の体内に入る・・・・その魚を日ごろ私 たちが食べ、体内に取り込んでいたのだ。

相関性がないのだから、焼却炉をどう作り替えようと“国民の健康の保護””につながるはずがない。とはいえ、できてしまった法律の廃止は なかなか難しく、結局、立法当時の面子の多くが職を離れ、メディア報道がパタリと消えた昨今も、「ダイオキシン対策」には毎年、巨額の血 税が注ぎ込まれている。

悪法が生んだ悲劇

たとえばアルコールを「化学物質」なみに規制するなら、日本酒換算で1日の許容摂取量はわずか0.1mLになる。これを規制すれば事実上の禁酒国になってしまい、 酒税という歳入(年間約1・8兆円) が消えるうえ、酒造業・飲食店・小売店が壊滅し、産業界が大打撃を受ける。だから野放しにされている。

一方のダイオキシンはというと、 自治体は何ら性能に問題のないゴミ焼却炉を、税金から捻出した多額の費用をかけて改修したり廃炉に追い込んだりせざるを得なくなった。

そして今なお、国民の健康を脅かす要素がないのに莫大な資源(金、時間、労力)を投入して、“もともと心配のないレベルをゼロに近づける"という意味のないことを続けている。 本当に国民の命と健康が心配なら、 タバコや排ガスをより厳格に規制すべきだろう。

この悪法がもたらした最大の悲劇は、「一部の業者だけが儲かる」という構図をつくってしまった点にある。さらにいえば、ダイオキシンも「地球温暖化」と同じく研究には巨費がかかるため、研究者は「危ない」と言い続けなければ研究を続けられ ない。

巨費は利権の温床となり、メディアの偏向報道も一因として人々の行動を変えてしまう。そんな状況がわかっているからこそ私は、環境がらみの話題では「専門家の発言こそ信用できない」と思っている。

"科学の作法“に照らせば 正しい情報が見えてくる

一時期は狂乱のごとくメディアを 賑わせた酸性雨もオゾンホールも、 今ではまったく騒がれない。IPCC設立にまつわる話と同じく、「環境問題」とされるものには「科学を装う政治経済話」が多いのだ。

たとえば、出所はやや古いが20 17年9月の「東洋経済オンライン」 の統計によると、年間広告料トップ 15社のうち、多い方から7社までが 「エコカー」関連で、広告料総額は 1兆2300億円にのぼった。「エコ」の背後には「人為的CO2=悪」という妄想があるため、スポンサー ありきのマスメディアは、それに逆らうような報道はやりにくくなる。

またNHKの番組も、「CO2削減」を推進する国の方針に沿ったものが ほとんどだといってよい。またメディアはもともと「警告風」の話題 が大好きで、もっぱら「危険」側の話を盛り上げる。そうしておけば、あとで「危険はない」ことがわかったときにも、責任を問われる恐れが少ないからだ。こうして真実はメディアに出にくくなってしまう。

そんな現状で私たちは、どうすれ ば「ウソの環境問題」を見抜けるの だろうか? 私が考える“科学の作法”をご紹介しておきたい。

科学の作法

♦事実(データ)をもとに考える。

♦数値(量・濃度)にいつも目を配る。

♦因果の糸を確かめる。

♦断定はギリギリまで待つ。

♦定説(常識)は疑ってみる。

♦ミスは認めて考え直す。

偏った報道にいったん洗脳されてしまうと、定説を疑うことは難しいかもしれない。けれど、だからこそ賢明な読者の皆さんには、“科学の作法”に則って正しい情報を見極め、 妄想に満ちた社会を健全な姿に戻すよう願ってやまない。

一連の話を読み終えて、ふと思い出したことがあります。それは、タレントのDAIGOさんの祖父・竹下登元首相の発言です。

「環境問題は金になる」

バブル時代に自民党の会合で、私は、直接聞いた記憶があります。竹下元首相は、日本で一番早く「環境問題=金」を喝破した人なのかもしれません。それを思い出して環境問題を見ると、確かに「地球環境を守れ」という声が「かね、カネ、金」という声に聞こえて仕方がありません。声が大きいほど不純なものも大きいようです。

(了)

お問い合わせ先 akaminekaz@gmail.com【コピペしてください】

FBは https://www.facebook.com/akaminekaz