こんにちは、すぎぼーです

ご存知の方も大勢いらっしゃると思うのですが、去年の12月4日、低炭素建築物認定制度という税制優遇措置、容積率緩和・・等のメリットが受けられる制度が始まりました。

が、これも、理解には一筋縄ではいかない制度です。(少なくとも、すぎぼーはさっぱりわかりません )

)

一番理解に役立ったのが、日経BP社さんがマーケティングソリューションの資料に作られたと思われる資料かな・・・。

◎http://adweb.nikkeibp.co.jp/adweb/doc/k_setumeikai_201210-2.pdf#search='%E4%BD%8E%E7%82%AD%E7%B4%A0%E4%BD%8F%E5%AE%85'

以前、時の鳩山首相が、「2020年までに温室効果ガス、90年比25%削減」って宣言しましたよね。

『低炭素住宅』とは、建設期、生活期、廃棄時において、温室効果ガスをなるべく排出しないような・・・エコで安全な住宅のことです。

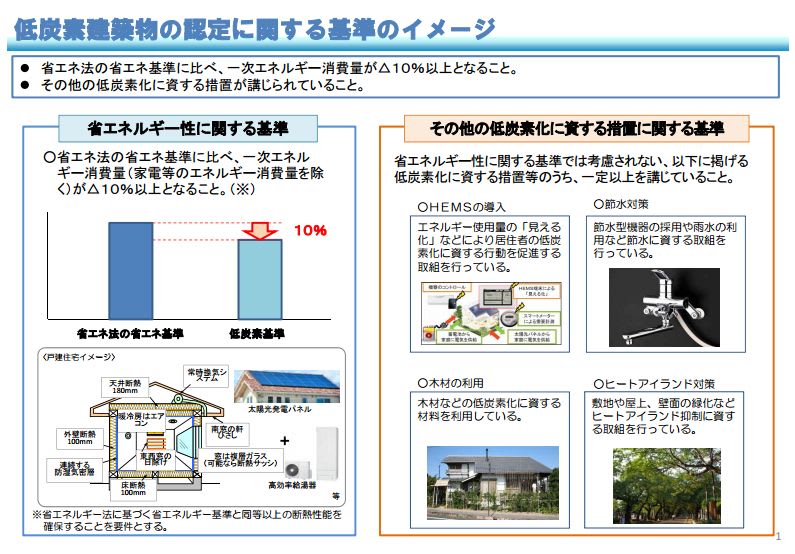

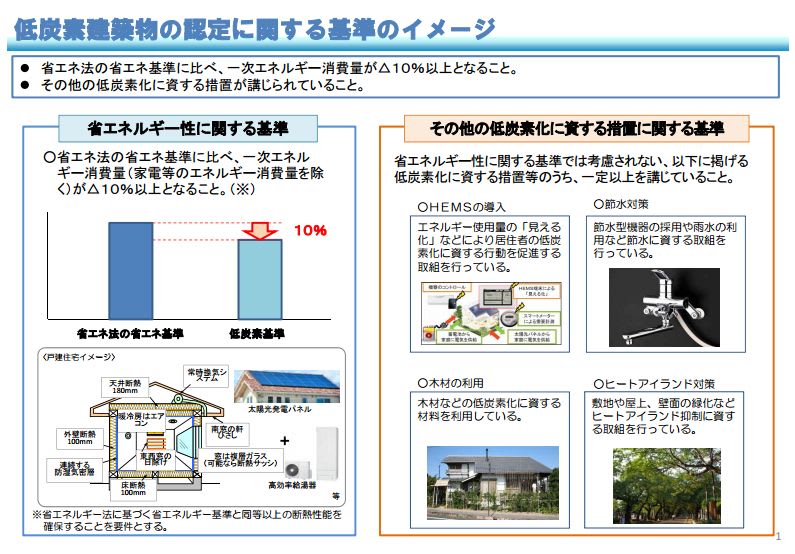

具体的に、じゃあ、上記制度で認定されるには、どういう条件がいるかというと・・・

具体的には節水トイレを設置する、断熱材を入れる、エネファームを設置する、壁面の緑化をはかる・・・等の措置のことです。

これらの項目が2つ以上該当することが条件だそうです。

従来の省エネ法よりより一層踏み込んだ「低炭素性」を考えねばなりません。省エネ法よりも約10%さらに省エネ性を高めなくてはならないのです。

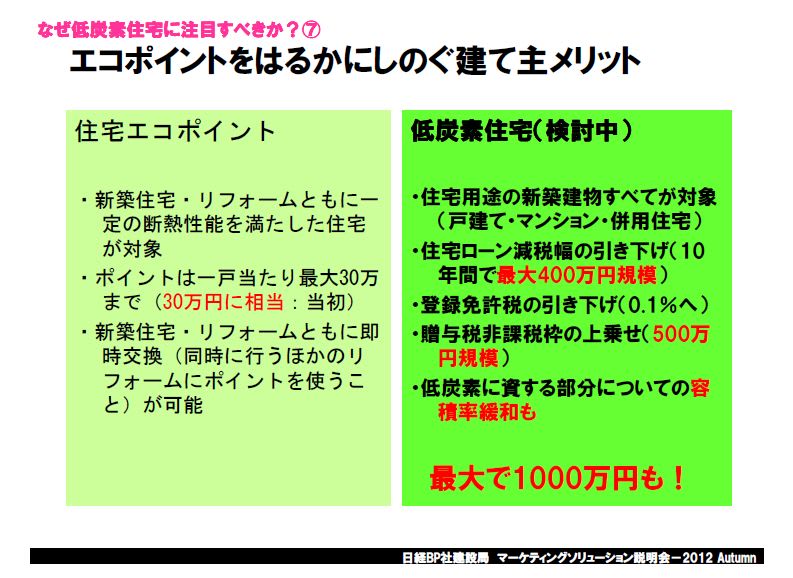

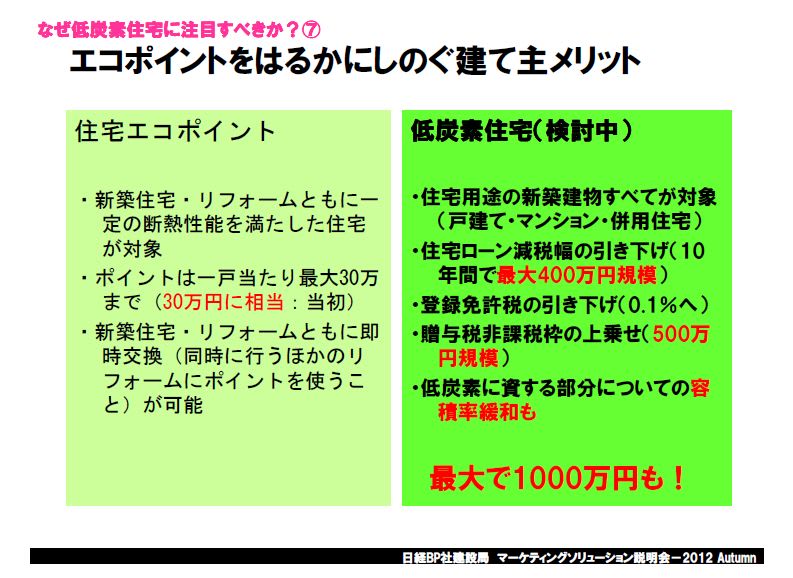

もちろん、こんな家、高いです(笑)しかし、『あめとムチ』って表現が上記日経PB社さんの資料にありますが、

↑上記日経PB社さんの資料より抜粋。

とりあえず24年(終わりましたが)と25年は新築の戸建て住宅とマンションが対象だそうです。

具体的な方法は、長期優良住宅とかとほとんど変わりません。

認定業者さんにお金を払って認定してもらえばいいわけです。

若干の費用はかかりますが。

たとえば、JIOさんだとこれぐらい。

流れ的には以下のように。

↑上記日経PB社さんの資料より抜粋。

政府は2020年までに省エネ基準の義務化を目指しているそうです。

これからの新築には、耐震基準と同様、低炭素基準も一定以上求められるようになるでしょう。

<参考>

◎http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000065.html

◎http://www.env.go.jp/council/06earth/y0614-01/mat04.pdf#search='%E4%BD%8E%E7%82%AD%E7%B4%A0%E4%BD%8F%E5%AE%85'

私がパッと探した限り、愛知県のマニュアルはわかりやすかったです。

◎http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/4/teitansokentikubutu.htm

ご存知の方も大勢いらっしゃると思うのですが、去年の12月4日、低炭素建築物認定制度という税制優遇措置、容積率緩和・・等のメリットが受けられる制度が始まりました。

が、これも、理解には一筋縄ではいかない制度です。(少なくとも、すぎぼーはさっぱりわかりません

)

)一番理解に役立ったのが、日経BP社さんがマーケティングソリューションの資料に作られたと思われる資料かな・・・。

◎http://adweb.nikkeibp.co.jp/adweb/doc/k_setumeikai_201210-2.pdf#search='%E4%BD%8E%E7%82%AD%E7%B4%A0%E4%BD%8F%E5%AE%85'

以前、時の鳩山首相が、「2020年までに温室効果ガス、90年比25%削減」って宣言しましたよね。

『低炭素住宅』とは、建設期、生活期、廃棄時において、温室効果ガスをなるべく排出しないような・・・エコで安全な住宅のことです。

具体的に、じゃあ、上記制度で認定されるには、どういう条件がいるかというと・・・

具体的には節水トイレを設置する、断熱材を入れる、エネファームを設置する、壁面の緑化をはかる・・・等の措置のことです。

これらの項目が2つ以上該当することが条件だそうです。

従来の省エネ法よりより一層踏み込んだ「低炭素性」を考えねばなりません。省エネ法よりも約10%さらに省エネ性を高めなくてはならないのです。

もちろん、こんな家、高いです(笑)しかし、『あめとムチ』って表現が上記日経PB社さんの資料にありますが、

↑上記日経PB社さんの資料より抜粋。

とりあえず24年(終わりましたが)と25年は新築の戸建て住宅とマンションが対象だそうです。

具体的な方法は、長期優良住宅とかとほとんど変わりません。

認定業者さんにお金を払って認定してもらえばいいわけです。

若干の費用はかかりますが。

たとえば、JIOさんだとこれぐらい。

流れ的には以下のように。

↑上記日経PB社さんの資料より抜粋。

政府は2020年までに省エネ基準の義務化を目指しているそうです。

これからの新築には、耐震基準と同様、低炭素基準も一定以上求められるようになるでしょう。

<参考>

◎http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000065.html

◎http://www.env.go.jp/council/06earth/y0614-01/mat04.pdf#search='%E4%BD%8E%E7%82%AD%E7%B4%A0%E4%BD%8F%E5%AE%85'

私がパッと探した限り、愛知県のマニュアルはわかりやすかったです。

◎http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/4/teitansokentikubutu.htm