今晩の放送分も含めて「龍馬伝」は以下の6回のようです。

第43回「船中八策」

第44回「雨の逃亡者」

第45回「龍馬の休日」←「ローマの休日」みたい

第46回「土佐の大勝負」

第47回「大政奉還」

第48回「龍の魂」

龍馬が暗殺される最終回まで、この記事でコメントを収められるか

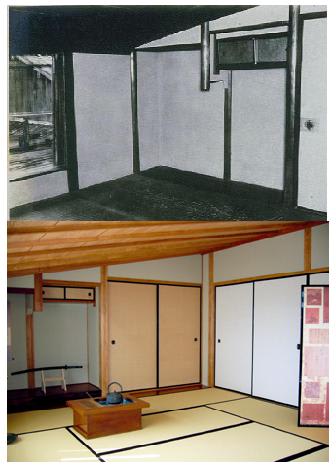

どうか、甚だ心許無いのですが、龍馬が刺客に襲われたときに慎太

郎と一緒にいた近江屋二階の奥座敷の写真を掲載しちゃいました。

上側のモノクロ写真は、明治初期に撮られたもので、部屋を北西に

見たものです。左側には、障子戸を開けてあるので、物干台が見え

ています。

下側のカラー写真は、事件当日の部屋の様子を再現したもので、部

屋を北東に見ています。写真には有りませんが、火鉢と障子戸との

間には行燈が有りました。

(床の間にある違い棚と、その右横の襖から互いの位置関係を判断

してください。)

「つぶやきの部屋8」で使用した血染めの掛軸は違い棚の下に掛け

られていて、龍馬の佩刀吉行は逆にもっと左寄りにあったと僕は考

えています。

京間は長辺が六尺五寸(約197cm、短辺はその半分)ですので、

江戸間の五尺八寸(約176cm)と比べると、八畳間だと約1.25倍

も広いのですが、流石に四人の立回りともなると、再現写真の右手前

に写っている屏風に足が掛かって倒れたのもむべなる哉です。

(そこに残された血痕から倒れていたことが分かるのです。)

屏風は縦約180cm、横約160cmもあるので、倒れると部屋の

1/5弱の広さを占めることになるのですが、それが踏み破られてい

ないことから、すぐにそこから離れたところへ移って斬り合いが行わ

れたことが推測できます。

全てをここで披露することはできませんが、遺された写真・絵図、証言

や回想など、ちょっとしたものでも矯めつ眇めつしてアレコレ繋ぎ合わ

せて行くと、襲撃の模様が浮かび上がってくるのです。

ブログトップへ戻る

象二郎と上京するために兵庫へ向けて長崎を出帆(6月9日)した

土佐藩の運送船水蓮の船中で作成されたので「船中八策」なんて

ことになっていますが、実際はそのような記録はどこにもありま

せん。

水蓮は「シュリン」という原名から「朱林」とも呼ばれた

蒸気船「夕顔丸」であることは、以下の龍馬がお龍に宛てた

手紙(慶応3年5月28日付)から分かります。

お龍に宛てた手紙は、「つぶやきの部屋4(37-2)」で述べた、

お龍が唯一焼き捨てずに遺した龍馬からの手紙ですが、そこには

いろは丸の一件が決着を見たことを知らせた後に次のようにあり

ます。

「猶、先頃土佐蒸気船夕顔と云船が大坂より参り候て、其ついでに

御隠居様【ようどうさま、土佐御いんきょ】より後藤庄次郎(象二郎)

こと早々上京致し候ようとの事、私しも上京してくれよと、庄次郎

申おり候ゆえ、此紀州の船の論がかた付候得ば、私しも上京仕候。

此度の上京は誠にたのしみにて候」。

「此度の上京は誠にたのしみにて候」とありますが、これは大政奉還

の建白を容堂に具申することであると捉えてよいでしょう。

海援隊士であった関龍二(山本龍二郎)の回顧談に「大政返上の動機

は、坂本と後藤との発意で、長崎で、議を決し」とあるように、長

崎の地で既に相談済みのことだったわけです。

象二郎は四侯会議に出席していた容堂から上京を促されていたのですが、

いろは丸事件のゴタゴタで手間取ったことから、6月9日まで遅れて

しまったのです。

しかも夕顔丸が5月22日以前に長崎へ来ていたことは、「86-12」

に書きましたが、その夜7時にオールトの家での会食に加わっていた

メンバーから分かるのです。

龍馬、象二郎、弥太郎の他に、由井、松井、田中幸助の6人ですが、

由井は由比畦三郎のことで夕顔丸の船長です。(松井は土佐商会の松井

周助です。)

夕顔丸はオールト商会から購入していますので、その関係から英国水

師提督を交えての会食の場が持たれたのでしょう。

容堂を乗せた夕顔丸が土佐の浦戸を発ったのが4月28日で、5月1日

には容堂は入京していますので、4月30日に大坂に着いたものと思え

ます。

四侯会議が紛糾して、嫌気を差した容堂が持病の歯槽膿漏を理由に帰国

したのが5月27日のことですから、この少し前(12日との説あり)に

夕顔丸を長崎へ遣って象二郎を呼び寄せようとしたのだと思うのです。

四侯(薩摩の島津久光、宇和島の伊達宗城、越前の松平春嶽、土佐の

山内容堂)は兵庫開港問題を討議せよとの朝命に応じて上京してきた

のですが、これに長州処分の問題が絡んで、将軍慶喜が兵庫開港問題

が先決(諸外国との条約期日が12月7日であったために、その半年前、

つまり6月7日に布告する必要があることから勅許を急ぎたかった)と

主張するのに対して、先ずは国内の一和が必要として長州の処置を先

決にすべしとする四侯(薩摩の久光が主導)とが対立してしまいます。

長州の処置が先決とする四侯にもその濃度には違いがあって、強硬に

主張する久光とそれにほぼ同調する宗城と違って、親藩である越前藩や

外様とは申せ徳川に恩顧のある土佐藩はそこまで強硬には出られません。

容堂はその狭間で悩んだものと覚え、結局会議をサボタージュしてし

まいますが、春嶽が両方を同時にと提案したことから、慶喜が参内し、

5月23日午後8時から翌24日午後に至る徹夜の会議で熱弁を揮い、

到頭兵庫開港と寛大な長州処分の両方の勅を手にします。

(この慶喜の活躍が西郷や大久保一蔵をして武力討幕に踏み切らせる

ことになるのですが。)

ですから、いろは丸の決着を見た直後(28前後)に出帆してもよさそう

なのに、まるで龍馬を待つかのようにして出帆がこの日まで遅れたのに

は理由がある筈。

龍馬の助言を象二郎が必要としていたのだと思うのです。

象二郎も土佐一藩を大政奉還の建白に纏められるか自信が無かったのだと

思うのです。だから取り合えず龍馬を伴って、口頭で在京の容堂や重役連

中を説得するつもりだったのだろうと。

龍馬は、「81-6」に書いたように、この間は賠償金額のことで象二郎

や弥太郎と相談することで忙しかったのです。

それらが片付いて、6月9日に出帆の運びとなるのですが、弥太郎の『瓊

浦(けいほ)日歴』によると、龍馬から「築紫鎗の短刀」を所望されていた

のですが、その代わりに馬乗袴を仕立てて贈ったとあります。午後二時頃

の出帆の折には弥太郎も見送りに出向き、不覚にも涙を流した、とありま

す。結構いい奴なんですよ、弥太郎って。

夕顔丸に乗船したのは、象二郎、龍馬の他には、土佐商会からは松井周助

と高橋勝右衛門の二人、海援隊からは長岡謙吉と石田英吉と黒沢直次郎(楢

崎太一郎)。

龍馬伝では陸奥陽之助(まだこのときは源二郎)が同乗して上京したような

ことになっていましたが、10日に陸奥は龍馬の書(長府藩から長崎へ海

軍術修行に遣って来ていた福田扇馬へ四百両を返済するので、その金を

陸奥へ渡してくれと云うもの)を持って長崎の土佐商会を訪れていますの

で、有り得ません。

途中(6月10日)、下関に寄港。象二郎ともども小五郎の許を訪ねようとし

たのですが、小五郎が不在のため、用向きを伝えるために石田英吉を残して、

先を急いだようです。

11日、晴天であったが早朝は霧が深かったらしく、上関沖の岩見島の辺り

を過ぎるときに暗礁に少し触れたのですが大事には到らず、翌12日朝に兵

庫に到着。

午後に大坂の土佐藩蔵屋敷に入り、象二郎と土佐商会の者は直ぐに上京の途

に就きますが、龍馬らは別行動を取って14日に入京します。

龍馬らが京都の宿所(後に海援隊の京都屯所となる)としたのが酢屋と云う材

木商の二階。

酢屋(中京区河原町三条下ル車道東入ル)は現存していて、二階は「ギャラ

リー龍馬」になっているそうです。

ここに龍馬らが初めて遣って来たときのことを当時14歳であった酢屋の

中川嘉兵衛が回想していますが、そのときに龍馬は二人の家来を連れていて、

一人は長岡謙吉、いま一人は「なおの字の付く名前の人なりき。少し威張る

人なりし」と語っています。「なお」の字が付くと云えば、黒沢直次郎の

ことです。このとき13歳ですから、同年輩の嘉兵衛には威張って見えたの

でしょう。

翌15日に、龍馬と象二郎が上京したことを聞き知った慎太郎が訪ねて来た

ことになっています。慎太郎の日記『行行筆記』に「後藤面会。聞、昨夜政

府議論決す云々。才谷(龍馬)面会。土州いろは丸一件、紀州償金出す云々」と

あるからです。

それが『坂本龍馬海援隊始末二』(坂崎紫瀾編述)では、この日記のところが、

前半は全く同じですが、後半が「才谷面会云々」、それに続いて「所謂八策

なるもの左の如し」となっていて、「船中八策」が載っているので、大変紛

らわしいことになっているのです。

それで6月15日には既に出来上がっていて、それを慎太郎にも見せた、

なんて龍馬伝のような筋書きになってしまったりするわけです。

そしてそれだと(昨夜、つまり14日には在京の重役連中にも見せている筈

だからと)航海中に作成されていなければならなくなるわけです。

ないのですよ。大政奉還の建白書に至るまでの様々な起草には長岡謙吉が

与っているのですが、彼のメモ帳『海援隊日史』には、「船中八策」ついて

一言も記されていないのです。だから11月に龍馬が書いた「新政府綱領

八策」がこの「船中八策」だなんて『坂本龍馬関係文書』(岩崎鏡川)には

書いてあったりして、ややこしいことになっています。

僕は、ずっと不思議に思っていたのです。なぜ「船中八策」と大政奉還後

の諸侯会盟に備えて作ったと思える議事要諦とが殆ど同じなんだろ、って

ね。

それにね、『汗血千里駒』(坂崎紫瀾)で「船中八策」について一言も触れ

ていないのは変ですよね。自由民権運動を龍馬に託して語っているのにそ

の支柱とも云える「船中八策」が全く出てこないのですから。

それが時代が下るにつれて「八策」となり、さらに「船中八策」となって、

当たり前のように定説となっている。

これは怪しいです!現存云々どころじゃないのです。そもそもそのような

ものは存在しなかった。所謂捏造という奴。

龍馬真筆の「新政府綱領八策」と「大政奉還建白書」の内容を参考にして、

その基となった(龍馬が作った)ものがあった筈だとして、しかもそれを途上

の船中で作ったとドラマチックに潤色して、でっち上げられたのです。

ですから、あったとすれば十一条まであったとされる長岡謙吉の手になる

建白書の草案であったように思います。(これとて、確証は存在しない!)

こんなことを声高に云うと、それこそ袋叩きに遭うだけなのですが。

だから、大政奉還建白の基となった「船中八策」を書いた龍馬が幕府に

目を付けられて暗殺へとつながったと云う説は成り立たないのです。

龍馬、謙吉、象二郎などの合議で粗方が決まって、それを謙吉が箇条書

きにして、それをさらにいろいろな人が手を入れて建白書となったわけ

ですから。

そんな曰く付の「船中八策」ですが、以下のものです。

「一、天下の政権を朝廷に奉還せしめ、政令宜しく朝廷より出ずべき事。

一、上下議政局を設け、議員を置きて万機を参賛せしめ、万機宜しく

公議に決すべき事。

一、有材の公卿諸侯及び天下の人材を顧問に備え官爵を賜い、宜しく

従来有名無実の官を除くべき事。

一、外国の交際広く公議を採り、新に至当の規約を立つべき事。

一、古来の律令を折衷し、新に無窮の大典を撰定すべき事。

一、海軍宜く拡張すべき事。

一、御親兵を置き、帝都を守衛せしむべき事。

一、金銀物価宜しく外国と平均の法を設くべき事。

以上八策は方今天下の形勢を察し、之を捨て他に済時の急務あるなし。

苟(いやしく)も此数策を断行せば、皇運を挽回し、国勢を拡張し、万国

と並行するも、亦敢て難しとせず。伏て願くは公明正大の道理に基き、

一大英断を以て天下と更始一新せん。」

参考までに「新政府綱領八策」は、以下のものです。

「第一義

天下有名の人材を招致し顧問に供う

第二義

有材の諸侯を撰用し朝廷の官爵を賜い現今有名無実の官を除く

第三義

外国の交際を議定す

第四義

律令を撰し新に無窮の大典を定む、律令既に定れば諸侯伯皆此を奉じ

て部下を率す

第五義

上下議政局

第六義

海陸軍局

第七義

親兵

第八義

皇国今日の金銀物価を外国と平均す

右預(あらかじ)め二三の明眼士と議定し、諸侯会盟の日を待って云々。

○○○自ら盟主と為り、此を以て朝廷に奉り、始て天下万民に公布云々。

強抗非礼、公議に違う者は断然征討す。権門貴族も貸借することなし」

ね、「船中八策」の方が格調高いでしょ。つまり「新政府綱領八策」を

基にして文才のある人が捏造した(可能性が多分にある)のです。

来ています。

翌17日、象二郎は在京の重役、寺村左膳、福岡藤次、真辺栄三郎に対して

大政奉還の建白について熱弁。異論は出ず、即決しました。

と云うことは、先に挙げた慎太郎の日記の日付は15日ではなく、18日

(龍馬と象二郎に会ったのもこの日)の誤りと云うことになりそうです。

20日には、象二郎が薩摩の小松帯刀を訪ね、明後日の会合を約束してき

ます。

そして22日に「薩土盟約」が結ばれます。

土佐藩参政寺村左膳の日記には「夕方薩藩会合之約有り、七ッ過ぎ(午後

5時頃)より三樹へ行、小松帯刀、西郷吉之助、大久保市蔵(一蔵)三人来

る。当方は後藤象二郎、福岡藤次、真辺栄三郎、左膳とも四人也。外に

浪士之巨魁なる吾藩の者坂本龍馬中岡慎太郎二人を呼ぶ。後藤氏は先日

之大条理を以懇に説き終り、是より急々帰国いたし主君之命令を受而、

再出京すべしと云、薩之三人格別異論なし。外に呼出たる浪士之巨魁も

承服せり」とあります。

(三樹と云うのは、三本木料亭吉田屋のことです。)

薩土盟約の約定大綱は、以下のものです。

「 約定之大綱

一、国体を匡正(きょうせい)し万世万国に亙(わた)りて恥ざる、是れ第一

儀。

一、王政復古は論なし、宜しく宇内の形勢を察し参酌協正すべし。

一、国に二帝なく家に二主なし、政刑唯一君に帰すべし。

一、将軍職に居て政柄を執る、是天地間有るべからざるの理也。宜しく侯

列に帰し翼戴を主とすべし。

右方今之急務にして天地間常有の大条理也。心力を協一にして斃て後已(や

ま)ん、何ぞ成敗利鈍を顧るの暇あらんや。

皇慶応丁卯六月」

これは長岡謙吉の『海援隊日史』にメモされている内容と殆ど同じです。

一つ書きの最初のところが「亙りて」ではなく「亘て」。

二番目のところが「宇内の形勢」でなく「宇内形勢」。

三番目のところが「国に二帝なく家に二主なし」でなく「国に二帝無し

家に二主なし」、「政刑唯」でなく「政刑惟」。

四番目のところが「将軍職」でなく「将職」、「有るべからざる」でなく

「有る可らざる」。

最後の文章のところが「右方今の急務にして天地間常有の大条理なり。心

力を協力し斃て後已ん、何ぞ成敗利鈍を顧に暇あらんや」。

以下のものです。

「方今皇国の急勢、国体制度を糺正(きゅうせい)し、万国に臨で耻(はじ)ざ

る、其要王政復古、宇内の形勢を参酌して、下後世に至て猶其遺憾なきと

の大条理を以て処せしむ。国に二王なく、家に二主なし。政刑一君に帰す。

是れ大条理なり。今封建の体となり、大政遂に幕府に帰し、上皇帝あるを

知らず。是を地球上に考うるに、其国体制度、此如き者あるを知らず。然

則制度一新、政権朝廷に帰し、諸侯会議、人民共和、然後庶幾(こいねがわ

く)は以て万国に臨で恥ざる。是を以て初て我皇国特立する者と云うべし。

若二三の者事件を執り喋々曲直を論じ、朝幕諸侯、倶(とも)に相弁難し、

枝葉に馳せ、小条理に止り、却て皇国の大基本を失す。豈に本志ならんや。

爾後熱心公平、所見万国に存すべし。此の大条理を以て此の大基本を建つ。

今日堂々諸侯の責のみ。成否顧る所にあらず。斃て後止まん。今般更始一

新、皇国の興復を謀り、奸謀を除き、明良を挙げ、治平を天下に求め万民

の為に寛仁明恕之政を為さんと慾し、其法則を定むる事左の如し。

一、天下の大政を議する全権は朝廷にあり、我皇国の制度法則一切万機議

事室より出るを要す。

一、議事院を建立するは、宜しく諸侯より其の入費を貢献すべし。

一、議事院上下を分ち、議事官は上公卿より下庶民に至るまで正義純粋者

を選挙し、尚且諸侯も自分其職掌にて上院の任に充つ。

一、将軍職を以て天下の万機を掌握するの理なし。自今宜しく其の職を辞

し、諸侯の列に帰順し政権を朝廷に帰すべきは勿論なり。

一、各港外国之条約兵庫港に於て、新に朝廷の大臣諸大夫を集合し、道理

明白に新約定を建て、誠実の商法を行うべし。

一、朝廷の制度法則は往昔より律例ありと雖も、当今の時勢に参じ或は当

らざるものあり。宜しく弊風を一新改革して、地球上に愧じざるの国

本を建てむ。

一、此皇国興復の議事に関係する士大夫は、私意を去り、公平に基き、術

策を設けず、正義を貴び、既往の是非曲直を不問、人心一和を主とし、

此議論を定むべし。

右約定せる決議之盟約は方今の急務、天下の大事之に如(し)く者なし。故

に一旦盟約決議の上は何ぞ其事の成敗利鈍を顧みんや。唯一心協心、永く

貫徹せん事を要す。」

これも長岡謙吉の『海援隊日史』にメモされている内容と殆ど同じです。

つまり、謙吉のものに手を加えられたものが「薩土盟約」の大綱となり、

さらに7ヶ条からなる約定書となったことは確かです。

6月26日にこの約定書が西郷へ届けられ、7月1日に薩摩藩がこの約定書

の趣旨に全く同意である旨の回答が届けられます。

『海援隊日史』の上記約定書の草案に次いで「七月四日京都発足。五日着坂。

七日後藤、真辺、乗船帰国す。隊長及び余が輩は浪華に留る」とあるように、

龍馬と謙吉は7月4日に京都を発って、5日に大坂へ到着したようですが、

「隊長」の「長」のところが「士」と書き換えられてあるところから、龍馬

は大坂には留まらず、すぐに京に取って返したのかも知れません。

いずれにせよ、この時まで龍馬が謙吉と行動を共にしていたことは確かな

ようで、約定書を作り上げるまでずっと参与していたのでしょう。

成文化に当たっては漢文の素養の有る海援隊文司の謙吉に委ねることに

なりましたが、その骨子は大久保一翁、勝海舟、横井小楠、松平春嶽と

いった当世一等の人物から薫陶を受けた龍馬が示したものと思えます。

それ故に、象二郎は龍馬を伴って上京してきたのですから。

に進言するために帰国の途に就きます。

この間、龍馬は慎太郎に誘われて隠棲中の岩倉具視を訪ねています。6月

25日のことです。

『岩倉公実記』をそのまま鵜呑みにすることはできませんが、ともに王政復

古について討論し、大宰府で軟禁状態にある三条実美らと内応し、薩長の武

力を背景に王政復古の大策を建てるべく、しばしば慎太郎と龍馬と会って機

密を計ったとあります。

慎太郎は薩摩寄りと云うか、大久保一蔵・岩倉具視寄りになって行くので何

度か岩倉具視の許を訪ねていますが、龍馬は後にも先にもこれっきり。これ

は実に示唆に富んだことなのですが、ここでは割愛。

7月6日、龍馬は未だ知りませんが、長崎ではイカルス号事件が起こり、海

援隊士に疑いが掛かっていたのです。龍馬はこの一件でまた振り回されます。

<おまけ>

龍馬伝で顔を出した相撲上がりの山田藤吉ですが、酢屋に屯所を構えたとき

から知り合ったわけではありません。

もとは雲井龍という四股名の力士だったのですが、極めて弱かったため廃業

して先斗町の料理屋「魚卯」の出前持ちをしていて、酢屋にも出入りしてい

たのでしょうね、そのうちに謙吉に可愛がられるようになって彼の下僕にな

ります。

龍馬が藤吉を知るのは、おそらく龍馬がイカルス号事件が一件落着して京へ

戻ってきた10月9日以降のこと。酢屋とは別なところに潜伏した龍馬の

身の回りの世話をさせるために謙吉が龍馬の許へ遣ったときだと思います。

そして龍馬の家来になったのが10月下旬。

龍馬が近江屋へ移ってきたときにも一緒に付いてきます。

そして11月15日、龍馬、慎太郎とともに刺客の刃を受けて、翌日の午後

4時頃に息を引き取ります。享年19歳でした。

当時、霊山に埋葬された三人の墓標は、いずれも5寸(約15cm)角、長さ

5尺(約1.5m)の檜で、龍馬を中央に、向って右が慎太郎、左が藤吉と並

んで建てられたのですが、今は龍馬と慎太郎の二人の墓石には囲いが作られ

ていて、藤吉はその外にあるようです。

刺客にしがみ付いて龍馬を守ろうとした忠実な家来だったと云うのに。そし

て揉みあっているうちに、刺客が鞘を落として行くという不手際を演じてく

れたと云うのに。そのことで新撰組の原田左之助が疑われたりしたけれど、

見廻組の今井信郎の中途半端な隠蔽のお蔭で、その鞘の持ち主が誰であった

かまで辿り着くことができたわけで、それからいろんなことが一寸づつ解れ

てきたりしているのですから、無駄死では無かったのです。あーそれなのに、

それなのに、ねえ・・・

イカルス号事件がまるでおまけとしか思えないような内容でし

たね。変なタイトルも納得。

勿論、お元のアレコレは全くの創作。そういったことに時間を

割いて、大政奉還の根回しが大切な時期に龍馬を40日間も振

り回したイカルス号事件が、あのような極めてご都合主義的な

話で片付けられてしまうのは、どうかと思います。

龍馬伝では、薩土盟約後に直ぐに長崎へ戻ったような話になっ

ていましたが、実際は以下のような別件で龍馬はちょっとの間

煩わされることになるのです。

7月5日に大坂へ下っていた龍馬ですが、20日には京都に戻

っています。それは海援隊運用の大極丸が神戸に停泊中に、乗

組んでいた水夫が人を殺すという事件が起きたからです。

詳しい史料が遺されていないので、事件の全貌は分からないの

ですが、殺人事件が起きたことは確かなことで、龍馬は事件を

西郷から知らされて、7月25日には以下のような目的で京都

藩邸の西郷を訪ねています。

大極丸は7月に土佐藩が薩摩藩から買い入れていたのですが、

船に建てている旗章は薩摩藩のもののままでした。それで薩摩

藩に累が及ぶことを懼れて、土佐藩のものに取り替えることに

したので、そのことを土佐藩へ引き合ってくれるようにと頼み

に来たのです。

この日の払暁に大極丸は神戸から大坂へ着いていましたので、

龍馬は大坂に居る高松太郎へ手紙で「大極丸の水夫、人を殺

し候由」と知らせ、そして土佐藩から毛利恭助と望月清平の

二人が下坂したので諸事頼んで置いた、大極丸は既に荷物の

積み込みも済んでいるようだから、大坂の土佐藩の役人に頼

んでおいた旗章を受取って、それに取り替えて欲しいと命じ

ています。

この事件、町奉行の扱いとなったことから、下手人を出奔させ、

船は長崎に乗り込ませたと、福岡藤次が同役(参政)の由比猪内

に伝えています。

そこまでやったと云うことは、水夫が下手人かどうかも怪し

いですね。海援隊士の山本龍二郎(関龍二)が丁度この頃に長

崎から英国への密航を計っています。うーむ、怪しい。

この一件では然程煩わされることの無かった龍馬ですが、厄介

な国際事件が待っていました。

7月6日の夜(午前0時頃、太陽暦だと日付が変わって7日)、

長崎丸山(寄合町の通り)に泥酔して寝転んでいた英国軍艦イカ

ルス号の水兵2人が斬殺されたのです。

目撃者が、犯人は白木綿の筒袖姿であったと証言したことから、

よく似た服装をしていた海援隊士が疑われます。

しかも、その直後(午前1時半頃)に海援隊の帆船横笛丸が急に

出帆、さらに午前4時半頃に土佐藩の砲艦若紫が出港、そして

横笛丸が翌8日の午後2時過ぎに帰帆したことから、沖で若紫

に移乗させて逃亡させたのではないかと疑われたのです。

龍馬伝のように白袴といった服装だけで疑われたのではあ

りません。

長崎奉行所に駐在領事フラワーズと公使パークスが訴え出ます

が、証拠が無いと撥ね付けられたので、憤慨したパークスは

幕閣と談判するためにすぐさま大坂へ向けて出港、老中の板倉

勝静と面談し、土佐への航行の認許を求めます。軍艦で土佐に

乗り付けて直接強談判しようと云うのです。7月24日のこと

です。

しかし、そんなことを許せば、先年に起きた(生麦事件が原因の)

薩英戦争の二の舞になるであろうことを幕府は懼れ、若年寄平

山図書頭(外国奉行)、大目付戸川伊豆守、目付設楽岩次郎を土佐

に派遣し、穏便に事を解決することにします。

土佐藩は大坂でパークスと交渉することを望んだのですが、

板倉勝静のたっての頼みで仕方なく、土佐での交渉となった

のです。

8月3日、幕府は回天丸に平山図書頭(敬忠)らを乗せて土佐の

須崎港に到着。6日には、英国軍艦パブリスク号でパークスが

到着します。

龍馬がこの一件を何時、誰から聞いたのかハッキリしないので

す。7月18日には土佐商会の岩崎弥太郎がオールトから海援

隊士に嫌疑が掛かっていることを知らされていますので、そち

らからのルートで京都藩邸へ急使があったのでしょうか。大坂

での交渉を主張した大監察佐々木三四郎は、そのときに「その

こと(土佐での交渉)は甚だ迷惑であり、お断りする。そもそも

今度の事件は、英国公使が確証も無く、土佐藩の者が犯人と決

めて掛かっている」と云っているので、何らかの報知があった

ように思います。

であれば、同時期に龍馬の耳にも届いていた筈ですが、龍馬は

後に述べるように長崎へ出て小さな蒸気船(使者または飛脚に用

いるためのもの)を求めるつもりでいたのですから、事件に深入

りする気は無かったように思います。

この小型蒸気船、いろは丸事件の賠償金を当て込んで購入し

ようとしていたのかも。

7月27日、幕府が在京の土佐藩幹部に急ぎ帰国してパークス

らの応接の準備をするよう指示してきたので、佐々木三四郎と

由比猪内が大坂にいた西郷に交渉して薩摩藩の三邦丸を借用す

ることになったのです。

7月27日には龍馬は福岡藤次と一緒に伊達宗城を訪ねて

います。大政奉還のことで「長談する」ことになったのか

も知れませんが、船の借用で赴いたようにも思えます。

佐々木らは8月1日の午前5時頃に兵庫に到着し、すぐに三邦

丸に乗船します。

港には幕府の回天丸、英国のパブリスク号が既に煙りを立て

ていて、今にも出帆しそうな様子でした。三邦丸も同様です。

このときに、小船に乗って急いで遣って来たのが龍馬。

何故かと云いますと、次のようなことがあったからです。

7月28日のこと、越前の松平春嶽が二条城で将軍慶喜から頼

まれたのです。それは、今回の事件でもし犯人が土佐藩に関係

していることが分かったなら、決して荒立てることなく、条約

に従って処置するようにとの書状を認めて、(春嶽と仲の良い)

容堂へ渡して欲しい、というものでした。

春嶽は書状を土佐藩邸へ使いを遣って渡そうとしたのだと思う

のですが、既に佐々木らが大坂へ下ったことを聞いて、龍馬に

急ぎ追いかけて彼らに手渡すよう頼んだのだと思うのです。

それで龍馬は7月29日(晦日)夕方に急いで大坂へ下り、そこ

から息せき切って兵庫まで遣って来たのです。

龍馬は用件が済めば直ぐに帰京するつもりでしたが、三邦丸で

佐々木と話し込んでいるうちに、船が錨を上げて動き出したの

で、仕方なくそのまま土佐に行くことになって仕舞ったのです。

8月2日の午後5時頃に須崎港に到着しますが、龍馬は上陸で

きず、夕顔丸に移って潜伏する身となります。

二度まで脱藩した身ですから、しかも政府には佐幕派も多く

いたので、どのようなことになるか予想が付かなかったので、

用心のため潜伏することにしたのです。

碇泊中の夕顔丸の船長が由比畦三郎(由比猪内の甥だか養子だ

かでもあった)と云うこともあって、猪内から事情を話し、夕

顔丸に潜伏させたのです。

このことを佐々木から伝えられた容堂は、しばらく思案の後、

「今日は先以て其取計然べく聞置き候。何分八釜敷事なり」と

笑って黙認しています。

土佐藩側は象二郎が代表です。水掛け論に終始し、決着が付か

ず、長崎に行って実地に取り調べて談判すべきと決定します。

そして英国からは通弁官アーネストサトウが公使の代理として、

土佐藩からは佐々木が出ることになりました。

佐々木は、象二郎が上京することになったので、その後任と

しての役目も負っての赴任です。

8月20日に大政奉還建白の藩方針が披露されたのですが、

象二郎の上京は遅れに遅れて浦戸港から空蝉が出帆したのは

9月1日のこと(2日大坂着)。薩土盟約のときに、西郷らに

兵を率いて上京すると約束していたのですが、容堂はそれを

恫喝外交として許しませんでした。

8月13日の午前1時頃、長崎に向けて夕顔丸が出帆。佐々木、

サトウ(その付き人の会津人野口某)、土佐藩横目の岡内俊太郎

らと一緒に龍馬も。

8月14日午前9時頃に下関に寄港。一同下船、龍馬は佐々木

を伊藤助太夫(九三)方の寓居「自然堂」に案内し、お龍を紹介

しています。

このときの佐々木のお龍評が「同妻は有名なる美人の事なれ

共、賢婦人や否は知らず。善悪共為し兼ぬる様に思われたり」

と云うもので、佐々木の日記『保古飛呂比(ほごひろい)』に

書き遺されています。

佐々木はそれから招魂所に寄って船に戻ったものの、誰一人と

して帰ってきていないので退屈したと書いています。気を利か

せて龍馬とお龍に短い逢瀬の時間を与えたのでしょうね。

でも龍馬、三吉慎蔵宛てに手紙を書いているのです。京師の時

勢は大方は聞いて知っていると思うが、一通り申し上げると前

置きして、「西郷らはこの頃、幕府との一戦を決心したが、土佐

の後藤象二郎が上京するのを待っている。それは先頃、私(龍馬)

と象二郎とが上京して西郷、小松と大いに約束したこと(薩土盟約)

があるからである。象二郎は今月17日に出京の予定である(実際

は上述したように遅れたのですが)。私はこれから長崎に出て、蒸

気船(使者または飛脚用の小さな船)を求め、早々に上京するつもり

である。思うのは一朝幕府と戦争するときは、長州藩、長府藩、

薩摩藩、土佐藩の軍艦を集め一組として海戦をしなければ、幕府

とはとても対戦できるものではない。打ち合わせは何れ長崎から

帰ってきたときに。近日、京師の戦に出る予定の人には少しでい

いから予め地利などを知っておくためにも出しておくのが良い」

(意訳)と語っています。

つまり龍馬は、象二郎が兵を率いて上京することを念頭に置いて

いますから、薩摩藩の出兵もあることだし、必ず京都でクーデター

が起こるものと考えているのです。この時点では龍馬自身、大政

奉還は武力の背景が無いと難しいと思っていたのです。ですから、

龍馬が西郷と小松(大久保一蔵の名が無いのが興味深い)と大いに

約束したことと云うのは土佐藩の率兵上京のことなんです。

それで敵情視察や味方への情勢伝達のために龍馬が自由に使

える小型蒸気船を求めようと考えたのだと思うのです。