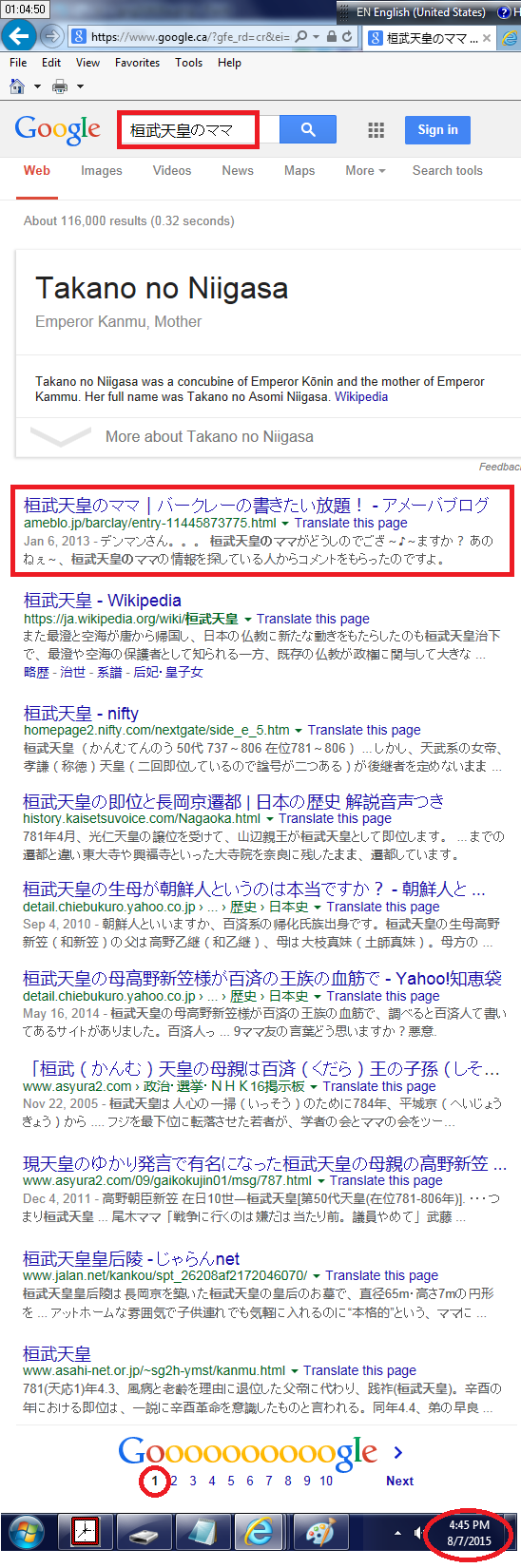

霊仙はなぜ毒殺されたの?

(so001.jpg)

(macbeth12.jpg)

(himiko32.jpg)

(himiko22b.gif)

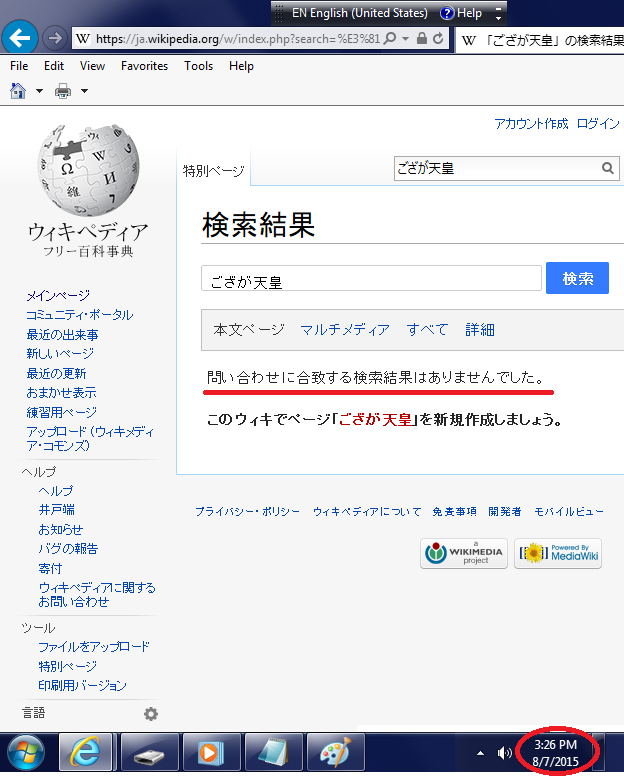

デンマンさん。。。 “霊仙(りょうせん)”というのは日本人のお坊さんでござ~ますか?

(kato3.gif)

そうです。。。

そのお坊さんはタイで托鉢(たくはつ)をしてペットのトラと食事を分け合って食べたのでござ~ますか?

いや。。。 そういう話は聞いてません。

それなのに、どういうわけでトラと食事を共にしているお坊さんの写真を貼り出したのでござ~ますか?

“霊仙(りょうせん)”がお坊さんだということを示すためですよ。

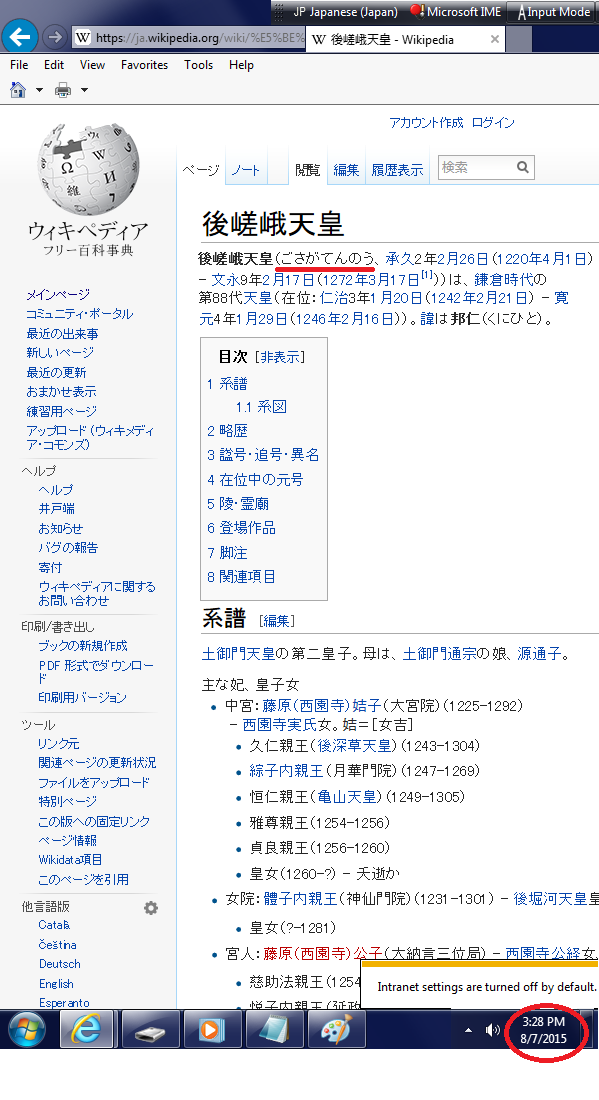

。。。で、このお坊さんが“マクベス”と関係あるのでござ~ますか?

いや、“霊仙”とマクベスは全く関係ありません。

それなのに、どうしてマクベスの血なまぐさい写真を貼り出したのでござ~ますか?

“霊仙”というお坊さんは 可哀想にも中国で毒殺されてしまったからですよ。

どうして中国で毒殺されたのですか?

だから、卑弥子さんも上の血なまぐさい写真を見れば そのような疑問を持つだろうと思ってマクベスの写真を貼り出したのですよ。

でも。。。、でも。。。、おばさんパンツを穿いた あたくしのセクシーな写真を貼りだしたのには、どのような理由があるのでござ~ますか?

あまり血なまぐさい話を強調すると、ネット市民の皆様が他のブログへ飛んでしまうと思ったので、卑弥子さんのセクシーなおばさんパンツ姿を貼り出したわけです。 (微笑)

つまり、あたくしのセクシーな姿でネット市民の皆様の気を惹こうとしたのでござ~ますか?

そうですよ。。。 卑弥子さんの魅力を借りたのです。 (微笑)

そういう事ならば、納得できますわァ。。。うふふふふふ。。。 でも。。。、でも。。。、そもそも、どういうわけで“霊仙”というお坊さんを持ち出してきたのですか?

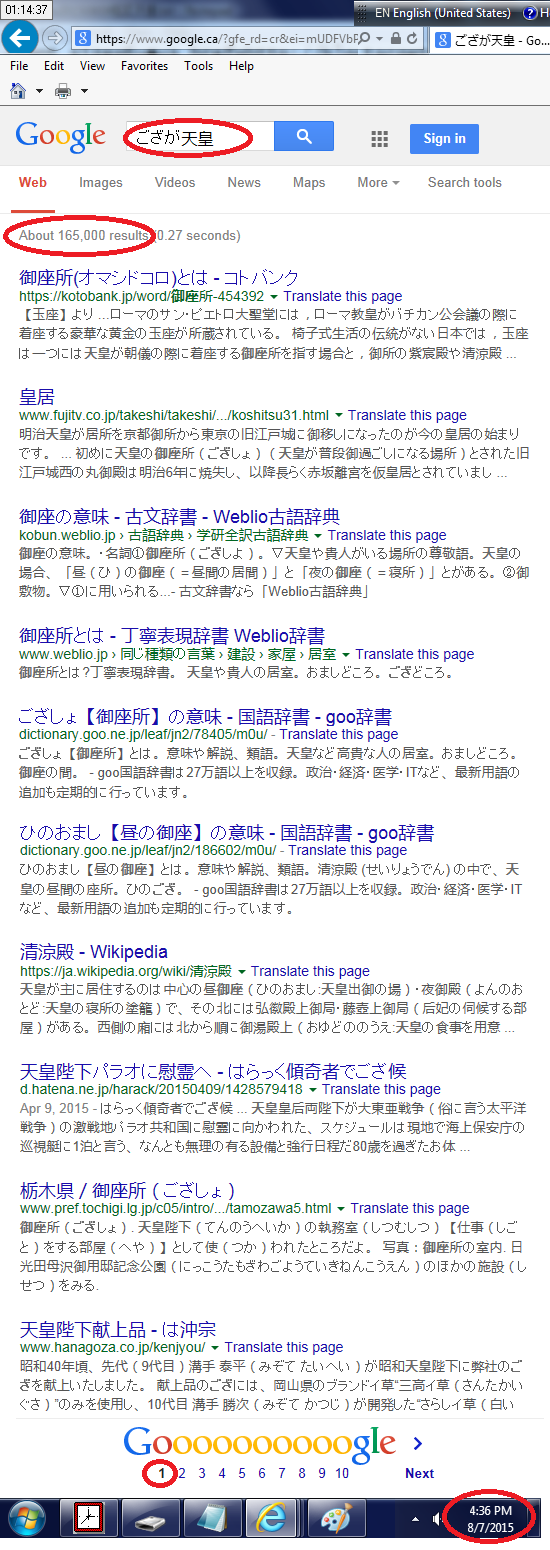

実は夕べ、バンクーバー市立図書館で借りていた本を読んでいたら次の箇所に出くわしたのですよ。

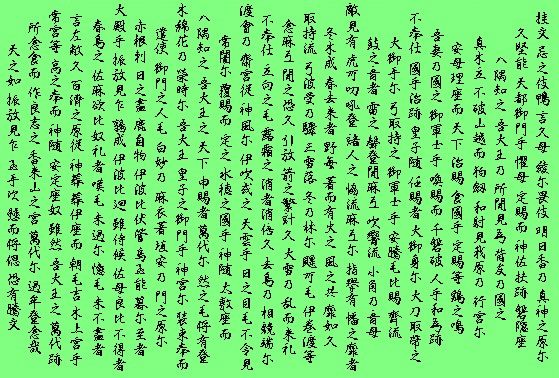

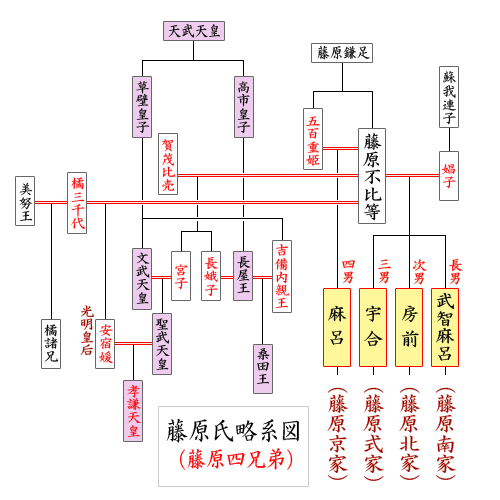

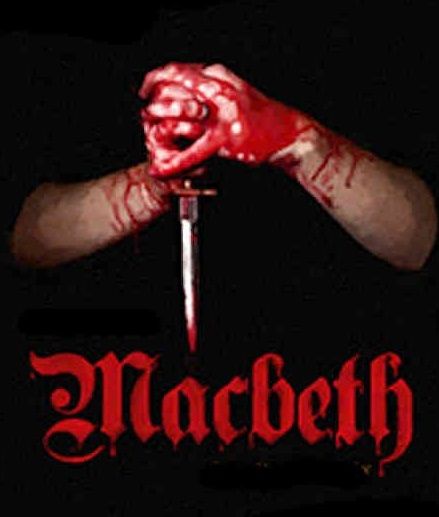

霊仙(りょうせん) ?-826?

(so002.jpg)

出身不明、 興福寺の僧。

804年、 最澄・空海と同じ年の遣唐使船で入唐、 810年には般若三蔵について心地観経を訳している。

日本人僧で漢語・梵語に通じて訳場にあり、三蔵号を有したのは恐らく霊仙だけだろう。

憲宗の内供奉となり大元帥秘法を修し、長く五台山に住した。

嵯峨天皇は金百両を贈り、霊仙は仏舎利一万、新訳経典を答礼として渤海使節に託して送っている。

825年から828年の間に、五台山霊境寺の浴室で毒殺されている。

(godai01.jpg)

(注: 赤字はデンマンが強調。

読み易くするために改行を加えています。

写真はデンマン・ライブラリーより)

(so003.jpg)

479ページ 『仏教の事典』

編集者: 末木文美士 下田正弘 堀内伸二

2014年6月25日 初版第2刷発行

発行所: 株式会社 朝倉書店

あらっ。。。 あの有名な最澄と空海というお坊さんと一緒に唐に出かけたのですわねぇ~。。。 でも、霊仙というお坊さんのお名前はこれまでに一度も聞いたことがありませんわァ。

実は、僕もこれまでに ずいぶんと歴史の本は読んだのだけれど、記憶になかったのですよ。

それで、このお坊さんの事に興味を持ったわけでござ~ますか?

そうです。。。 あのねぇ~、ちょっと調べただけでも、霊仙という人物は もしかすると最澄や空海をしのぐ人物だったかもしれないのですよ。

それは、どういうわけでござ~ますか?

霊仙は空海より15才年上だった。 南都の興福寺で法相を修めた学僧だったのですよ。 日本人僧で漢語・梵語に通じて訳場にあり、三蔵号を有したのは恐らく霊仙だけだろうと書いてあるけれど、梵語というのはサンスクリット語のことです。 古代インド・アーリア語に属する言語で古典語として、南アジアだけでなく東南アジアにおいても用いられていた。 今でも、この言葉を話している人たちが居ます。

その言葉を霊仙は中国で勉強したのでござ~ますか?

いや。。。 語学に関する限り、最澄と空海とは比べ物にならないほど出来たのですよ。 空海が唐に渡ったのは31歳のときだから その時、霊仙は46歳ですよ。 つまり、それまでに南都の興福寺でインドからの渡来僧からサンスクリット語を学んでいたはずです。

その証拠でもあるのでござ~ますか?

あのねぇ~、霊仙は入唐してから6年後の810年に『大乗本生心地観経』の筆受と訳語をつとめたのです。 当時の中国では仏教の経典の翻訳の仕事は国家事業だった。 一人の人物が辞書だとか参考書を調べて翻訳するわけじゃない。

中国の翻訳国家事業

(bongo01.gif)

隋の煬帝(在位604-617)が洛陽上林園に訳経院を、唐の太宗(在位626-649)は玄奘のために長安大慈恩寺に翻経院を、同じく唐の中宗(在位683-710)は義浄のために大推薦福寺に翻経院をを建てている。

翻訳現場の分業体制は訳場列位(スタッフ・キャストの一覧表)をみればわかる通り、梵語原典を読む「読梵文」、梵文が漢文に正確に訳されているかを検討する「証(梵)文」、同じく訳語の語義考証に当たる「証義」、単語の正確を損なわず明快な文章に仕立てる「潤文」、漢訳文を確認しながら筆写する「筆受」、音写文字の吟味をする「正字」、さらに全体を俗人の役人「監護」が監督する。

大蔵経の翻訳とは僧俗の組織をあげての国家事業なのであって、現代のように辞書や資料を参照しつつ個人がする仕事ではなかったのである。

469ページ 『仏教の事典』

サンスクリット語で書かれたインドの経典を漢語に訳すには中国に渡ってから6年勉強したぐらいでは無理です。 つまり、入唐する前に奈良のお寺でインドからの渡来僧からサンスクリット語を学んでいたわけです。

でも、それは あくまでもデンマンさんの推測でしょう?

いや。。。 もし、6年ぐらい勉強した程度で漢語と梵語をマスターできたら、霊仙以外にも「三蔵法師」の称号を取得した日本人留学僧が居たはずですよ。

その「三蔵法師」の称号というのは取得するのが難しいのでござ~ますか?

今で言えば「ノーベル文学賞」をもらったぐらい素晴らしい事だった。

マジで。。。?

『大乗本生心地観経』の筆受と訳語をつとめた翌年、つまり、811年に憲宗皇帝が「三蔵法師」の称号を霊仙に贈った。 その事を祝って天長2年(825)に淳和天皇が黄金を贈ったほどですよ。

。。。で、いったい どういうわけで霊仙三蔵法師は毒殺されてしまったのでござ~ますか?

あのねぇ~、霊仙はその翻訳の業績が認められて憲宗皇帝の外護を受けるほどの立場をえたのです。。。 でもねぇ~、“人間万事塞翁が馬”。。。 良い事ばかりは続かない、不幸なことに その憲宗皇帝が反感をもつ勢力に暗殺されてしまったのですよ。

(kenso001.jpg)

即位後は宦官の勢力に対抗するために杜黄裳を登用した。

さらに地方の節度使勢力を抑制するため、817年(元和12年)には淮西節度使を討って地方の統制強化も実施している。

対藩鎮勢力の施策としては、儒者の臣を藩帥に任命し、監査任務を主とする監軍には宦官を配し、節度使勢力の動静を監視させる制度を開始した。

さらに名臣と謳われた武元衛や李吉甫らにも恵まれ、軍備を拡張した禁軍を積極的に活用した結果、唐王朝に反抗的であった河朔三鎮も服従を誓い、衰退した唐は一時的な中興を見た。

だが、太子に立てられた長男の王・李寧(恵昭太子)が19歳で早世すると、憲宗はその悲しみから仏教や道教に耽溺するようになった。

法門寺の仏舎利を長安に奉迎することを計画し、韓愈の「論仏骨表」による諫言を退け、莫大な国費を費やして供養を行なった。

また丹薬を乱用し宦官を虐待するという精神的異常をきたした。

そのため820年に宦官の王守澄や陳弘志らによって43歳で暗殺されてしまった。

出典: 「憲宗 (唐)」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

あらっ。。。 霊仙さんは その巻き添えを喰らったのでござ~ますかァ?

いや。。。 それまでにも霊仙の功績や名声を妬む者が居た。 だから、霊仙三蔵法師は警戒をしていたわけですよ。。。 暗殺が起きそうな不穏な動きを感じ取った霊仙和尚は五台山に逃げた。

それでも、しつこく霊仙和尚を亡き者にしようとした人たちが居たのでござ~ますか?

そうなのですよ。。。 いつの世にも“出る釘は打たれる”のですよ。

でもデンマンさん。。。 それは誤用です。 “出る杭は打たれる”と言ってくださいましなァ~。

とにかく、“坊主憎けりゃ袈裟まで憎い”と言いますからねぇ~。。。

つまり、逆恨みされたわけなのでござ~ますかァ?

そうなのですよ。。。 827年、霊仙の功績や名声を妬む僧により五台山の南の霊境寺の浴室で毒殺されたのです。 68歳の生涯でした。

どうして、その事件が明るみに出たのでござ~ますかァ?

開成5年(840年)、第十七次遣唐使船で入唐をした円仁が霊境寺でその最期の様子を聞いたのです。

でも。。。、でも。。。、不穏な動きを察していたならば、どうして日本へ脱出しなかったのでござ~ますか?

あのねぇ~、最澄と空海は相次いで帰国したのですよ。 霊仙も最澄や空海のように日本へ帰りたかったのです。 でもねぇ~、幸か不幸か霊仙は卓越した才能によって憲宗皇帝に名誉な“三蔵法師”の称号を贈られた。

その称号を携(たずさ)えて日本へ帰ればよかったではござ~ませんかァ!

でも、帰れなかった。

どうして。。。?

再三の帰国願いを提出したのだけれど、その許可が出なかった。

どうしてでござ~ますか?

あのねぇ~、霊仙は憲宗皇帝にその学識と才能を認められ 寵愛を受けていた。。。 しかも、“大元帥法の秘法”までも受けていた。。。 そのため、仏教の秘伝が国内から失われることを恐れた憲宗皇帝によって日本への帰国を禁じられていたのですよ。

それで五台山に隠れているうちに毒殺されてしまったのですか?

そうです。。。

それほどの偉大な人物が、どうして歴史の教科書に載っていなかったのでござ~ますか?

あのねぇ~、大正時代の初めに京都大学の内藤教授が石山寺で経文を調べていたら霊仙を発見したというのです。。。 つまり、1000年以上の時を経て霊仙三蔵法師のことが分かったというのです。

“去る者は日々に疎(うと)し”と申しますが、中国で毒殺されると、日本人の関心も引かずに 忘れ去られてしまったのでしょうねぇ~。。。

そういうことですよ。。。 南無阿弥陀仏。。。 南無阿弥陀仏。。。

(laugh16.gif)