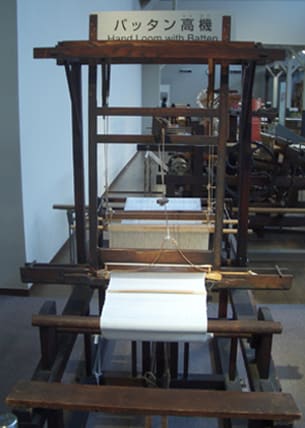

繊維機械館内には、様々な織機や紡糸機が展示されていました。右のバッタン高機。

中央のレバーをひっぱると杼が左右に飛びます。

これだけでも手織りの作業効率が違います。思わず、欲しい...。

(ひ)杼は「ヒ」と読みます。

ぱったんぱったんと、織りを締めたら(専門用語では「オサを打つ」というそうです)、

経(たて)糸の上下を入れ替え(これはシステマチックにしやすい)緯(よこ)糸を通して、

ぱったんぱったん。

そうしたらまた経糸の上下を入れ替え、更に緯糸を返して、また、ぱったんぱったん。

これが手動織機(専門用語でいう「高機」)の原理、同じコトの繰り返しなのですが、

杼とはぐるぐる巻きに糸のタメをつくっておいて、緯糸を通していくガイドのことで、

自動化とともに素早く往復し、緯糸切れにも対応していくモノへと進化していく。すんごい!

ネーミングも杼から「シャトル」へ。経糸の間を通すのではなく、もはや飛んでいるのです!

日本の人力織機は着尺幅のものです。ゴッホの絵の人力織機は広幅でした。

これがG型自動織機。豊田佐吉氏は作業の効率化を図るため様々な発明をし、

世界初の無停止自動織機を実現したのがこの織機。

1人で30台くらい(4台1セットが基本単位だそうです)は監視していたそうです。

自動織機は手動織機の5倍以上の効率があり、それを一人で30台監理すると言うことは、

生産効率は150倍以上ってことです!!

(ひ)なんか紡織技術変遷の「いろは」を4時間で習得したって感じ。

勿論(ば)の解説があってのことではありますが・・・

でもこっちにも蘊蓄を語る余地はありました。

工場といえば「三角ギザギザ屋根」マークを連想するのでは世代がばれますが、

「ハイサイドライト」は理にかなったシステムです。

これが1度見てみたかった環状織機。

袋状に布が織れます。他の織機と違い、シャトルの動きが優雅です。

怖くないジェットコースターのように経糸の間をシャトルが走ります。

どうして実用化されなかったかというと、シャトルを替える時に人手がいるから。

筬が下から上に緯糸を打ち込むのでやわらかい布になります。

最新ジャカード織機。白黒の経糸(15000 本)に6色の緯糸で

写真のような精密な柄を高速で織ることが出来ます。