大和盆地の紅葉前線.大台ケ原から始まり北和の盆地部へ

紅葉.{椛}~落葉 広葉樹が織りなす 鮮やかな錦織!

奈良公園 浮雲園地.ナンキンハゼは 煌びやかな紅葉です!

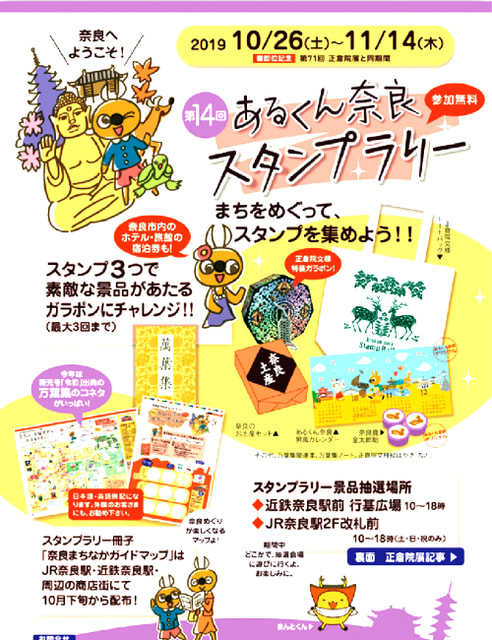

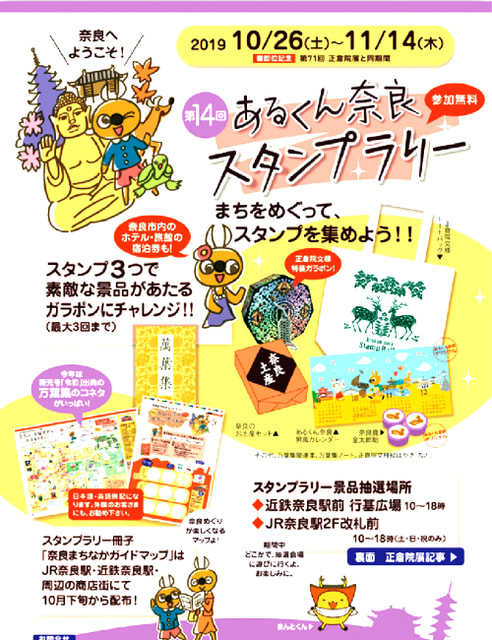

(白帝に誘わる様に(御即位記念.第71回正倉院展)が開催

されている奈良公園 飛火野では鹿が『錦繍』を謳歌し

群れをなして戯れていました

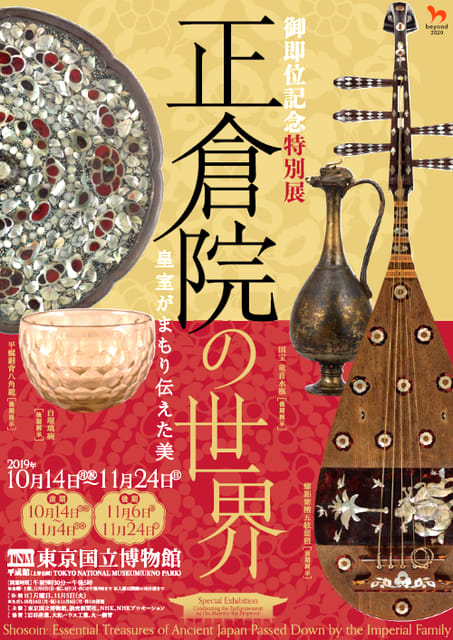

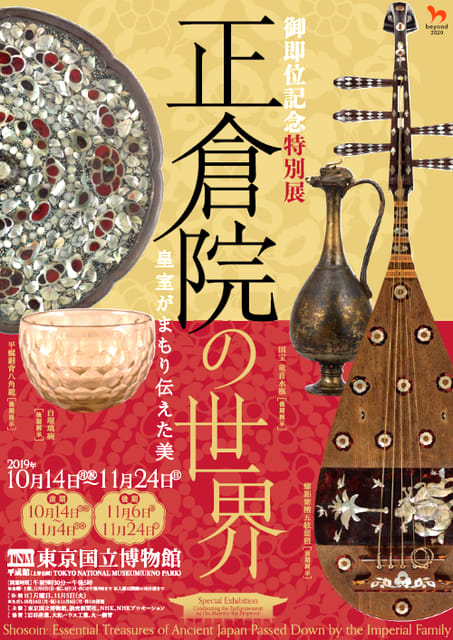

東京国立博物館では令和元年10月14日~11月24日迄

御即位記念特別展「正倉院の世界 -皇室がまもり伝えた美」

(奈良公園.登大路の奈良国立博物館の長蛇の列に混じり~

遠来の方々とも談笑!「毎年 必ず正倉院展に足を運んで

いますよ」と言われる方々も数人おられ皆さんは『天平』の

息吹を伝える数々の至宝を心往くまで鑑賞されていました

「正倉院宝物は1300年近く大事に守り伝えられ素晴らしい

形状・芸術性が残されている.これは他の国では無いことで

まさに奇跡です」~(奈良国立博物館・松本伸之館長)

「天皇陛下の御即位を記念し、正倉院宝物の成り立ちと

伝来に関わる宝物など宝庫を代表する宝物が顔をそろえる」

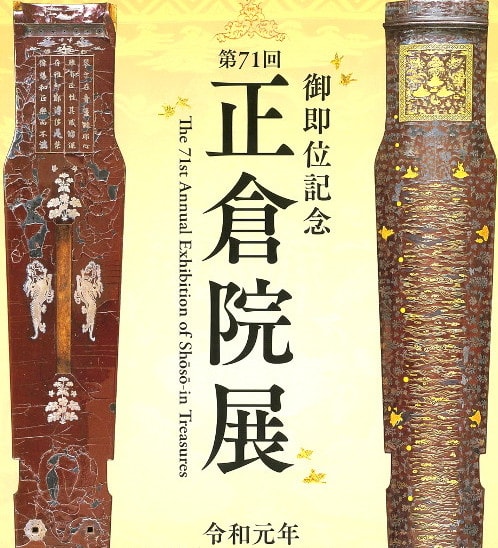

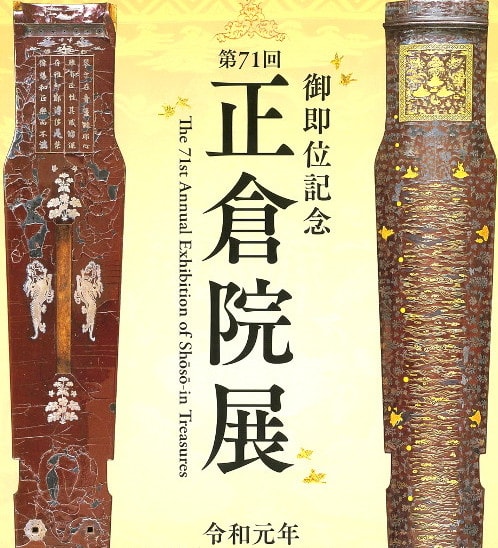

「御即位記念 第71回 正倉院展」(10月26日~11月14日)

聖武天皇.光明皇后所縁りの正倉院宝物の中核をなす宝物!

計41件が出陳されています(初出陳は4件です)

(北倉14件、中倉8件、南倉17件、聖語蔵2件)

『東大寺大仏開眼会』で聖武天皇.光明皇后.孝謙天皇が

御着用された冠に関わる「礼服御冠残欠」(冠の残片)

天皇の冠「冕冠」が含まれ代々天皇即位の礼冠の参考と

されてきた由緒あるものとされています

大仏開眼会で聖武天皇が履かれたとされる爪先が二股に

反り上がった靴「衲御礼履」外側が赤く染められた

牛皮.内側が白い鹿皮で真珠や水晶.花形飾り華やかです

盛唐の風俗を反映した(豊満な天平美人)としても名高い

「鳥毛立女屏風」は20年振りに全6扇を出陳されています

『国家珍宝帳』記載の屏風で樹下に豊かに髪を結い上げた

女性を一人配し第1扇から第3扇は立ち姿.第4扇から

第6扇は岩に腰掛ける姿で表されています

「金銀平文琴)」は盛唐期の高度な工芸技術を伝えられ

「紫檀金鈿柄香炉」主要部分が紫檀製の珍しい香炉!

金象嵌で花や蝶等を表し花芯には水晶や青.緑色の硝子を

嵌め贅を尽くした煌びやか宝物ですね

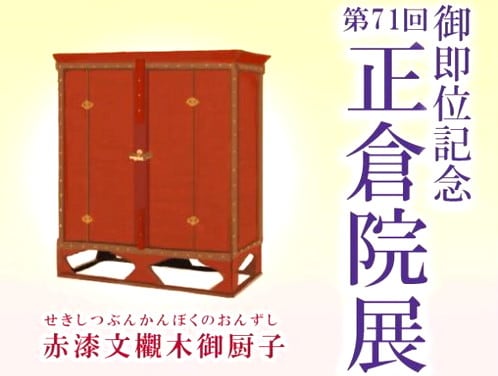

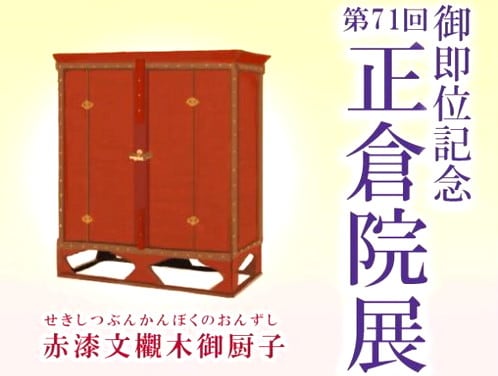

「赤漆文欟木御厨子」~身近に置かれた小さな品々が

納められていた大型の厨子で天武天皇から持統.文武.元正

聖武.孝謙と天皇に相伝されてきた非常に重要なもので

『国家珍宝帳』には「古様の作」と記されるように

7世紀後半に遡る様式を示すと考えられていますね!

「螺鈿箱」~紺玉帯残欠を納めた木製.印籠蓋造の円形の

箱で檜材を轆轤で挽いて成形・表面には黒漆を塗布.

螺鈿や小四弁花文などの伏彩色を施した水晶を用い

唐花文様や雲.鳥を表しています

「金銀花盤」~六花形の銀製の皿.宝庫伝来の盤の中で

最も大きく華麗な遺例.中央に大きく表された(鹿)は

花状の角をもつ特徴的な姿で正倉院宝物では紅牙撥鏤尺

唐代の工芸品に屡々登場し⇒(遣唐使)が唐から公式に

賜った品とも言われていますね!

新天皇の『即位礼正殿の儀』(10.22)を思い起こす

御即位記念らしい宝物の数々~燦然と輝く正倉院

至宝.シルクロードの終着点~天平文化の煌めきを

現在迄も伝える正倉院宝物を鑑賞出来る絶好の

貴重な機会ですね!

大和路・錦秋の一日の楽しみの極み『錦繍』を

謳歌されては如何でしょうか!

愚宅へ帰れば嬉しい秋の味覚(松茸)の仄かな香り!

大和高原に住む甥っ子(篤君)「僕が採った 松茸だ」

親父さんと一緒に爽秋の香りを添え届けてくれました

お昼はフードフェスティバル2019(C'festa) IN奈良)

夕食は 元気溌剌 甥っ子が採って呉れた(松茸)が

我が家の食卓を賑わせ有意義な一日でした!

『奥山に 紅葉踏みわけ 鳴く鹿の 声きく時ぞ

秋は悲しき』{(丸太夫)『古今集』

{藤皇后天皇に奉れる御歌} 光明皇后.御製

『吾背子と 二人見ませば 幾許か

この降る雪の 嬉しからまし』(萬葉 巻八1658)

紅葉.{椛}~落葉 広葉樹が織りなす 鮮やかな錦織!

奈良公園 浮雲園地.ナンキンハゼは 煌びやかな紅葉です!

(白帝に誘わる様に(御即位記念.第71回正倉院展)が開催

されている奈良公園 飛火野では鹿が『錦繍』を謳歌し

群れをなして戯れていました

東京国立博物館では令和元年10月14日~11月24日迄

御即位記念特別展「正倉院の世界 -皇室がまもり伝えた美」

(奈良公園.登大路の奈良国立博物館の長蛇の列に混じり~

遠来の方々とも談笑!「毎年 必ず正倉院展に足を運んで

いますよ」と言われる方々も数人おられ皆さんは『天平』の

息吹を伝える数々の至宝を心往くまで鑑賞されていました

「正倉院宝物は1300年近く大事に守り伝えられ素晴らしい

形状・芸術性が残されている.これは他の国では無いことで

まさに奇跡です」~(奈良国立博物館・松本伸之館長)

「天皇陛下の御即位を記念し、正倉院宝物の成り立ちと

伝来に関わる宝物など宝庫を代表する宝物が顔をそろえる」

「御即位記念 第71回 正倉院展」(10月26日~11月14日)

聖武天皇.光明皇后所縁りの正倉院宝物の中核をなす宝物!

計41件が出陳されています(初出陳は4件です)

(北倉14件、中倉8件、南倉17件、聖語蔵2件)

『東大寺大仏開眼会』で聖武天皇.光明皇后.孝謙天皇が

御着用された冠に関わる「礼服御冠残欠」(冠の残片)

天皇の冠「冕冠」が含まれ代々天皇即位の礼冠の参考と

されてきた由緒あるものとされています

大仏開眼会で聖武天皇が履かれたとされる爪先が二股に

反り上がった靴「衲御礼履」外側が赤く染められた

牛皮.内側が白い鹿皮で真珠や水晶.花形飾り華やかです

盛唐の風俗を反映した(豊満な天平美人)としても名高い

「鳥毛立女屏風」は20年振りに全6扇を出陳されています

『国家珍宝帳』記載の屏風で樹下に豊かに髪を結い上げた

女性を一人配し第1扇から第3扇は立ち姿.第4扇から

第6扇は岩に腰掛ける姿で表されています

「金銀平文琴)」は盛唐期の高度な工芸技術を伝えられ

「紫檀金鈿柄香炉」主要部分が紫檀製の珍しい香炉!

金象嵌で花や蝶等を表し花芯には水晶や青.緑色の硝子を

嵌め贅を尽くした煌びやか宝物ですね

「赤漆文欟木御厨子」~身近に置かれた小さな品々が

納められていた大型の厨子で天武天皇から持統.文武.元正

聖武.孝謙と天皇に相伝されてきた非常に重要なもので

『国家珍宝帳』には「古様の作」と記されるように

7世紀後半に遡る様式を示すと考えられていますね!

「螺鈿箱」~紺玉帯残欠を納めた木製.印籠蓋造の円形の

箱で檜材を轆轤で挽いて成形・表面には黒漆を塗布.

螺鈿や小四弁花文などの伏彩色を施した水晶を用い

唐花文様や雲.鳥を表しています

「金銀花盤」~六花形の銀製の皿.宝庫伝来の盤の中で

最も大きく華麗な遺例.中央に大きく表された(鹿)は

花状の角をもつ特徴的な姿で正倉院宝物では紅牙撥鏤尺

唐代の工芸品に屡々登場し⇒(遣唐使)が唐から公式に

賜った品とも言われていますね!

新天皇の『即位礼正殿の儀』(10.22)を思い起こす

御即位記念らしい宝物の数々~燦然と輝く正倉院

至宝.シルクロードの終着点~天平文化の煌めきを

現在迄も伝える正倉院宝物を鑑賞出来る絶好の

貴重な機会ですね!

大和路・錦秋の一日の楽しみの極み『錦繍』を

謳歌されては如何でしょうか!

愚宅へ帰れば嬉しい秋の味覚(松茸)の仄かな香り!

大和高原に住む甥っ子(篤君)「僕が採った 松茸だ」

親父さんと一緒に爽秋の香りを添え届けてくれました

お昼はフードフェスティバル2019(C'festa) IN奈良)

夕食は 元気溌剌 甥っ子が採って呉れた(松茸)が

我が家の食卓を賑わせ有意義な一日でした!

『奥山に 紅葉踏みわけ 鳴く鹿の 声きく時ぞ

秋は悲しき』{(丸太夫)『古今集』

{藤皇后天皇に奉れる御歌} 光明皇后.御製

『吾背子と 二人見ませば 幾許か

この降る雪の 嬉しからまし』(萬葉 巻八1658)