本居宣長と江戸時代の医学

もくじ

001―序―

002―医師―

003―儒医1/2―

004―儒医2/2―

005―杉田玄白の見た江戸時代の医療と―

006―薙髮―

007―漢意―

008―医学と和歌1/2―

009―医学と和歌2/2―

010―宣長の症例その1―

011―堀景山と宣長1/2 ―

012―堀景山と宣長2/2上 ―

012―堀景山と宣長2/2中 ―

013―堀景山と宣長2/2下 ―

014― 伊勢神宮と神道医学―

015― 宣長の症例その2 ―

016― 宣長の症例その3 ―

017― 宣長の処方傾向と補中益気湯 ―

018― 麻疹(はしか)―

019― 桜島噴火と風邪 ―

020―宣長と自然治癒力 ―

021―宣長とあめぐすり ―

022―宣長は下女に夜這いをして蹴飛ばされた?(斎藤彦麿について)―

023-タモリとチウエ (宣長の名の意味)-

024-お灸・漢意・もののあはれ-

025-継続は力なり-

026-イアトロジェネシス・医原病-

027-あとがき-

028-もくじ・参考文献-

(2014年にブログの引っ越しを行なったため、書式を整えたり、文字化けを修正するため、記事の再アップロードをしてあります。以前のものはコチラから)

オススメの参考文献

医者としての本居宣長について調べたい方は以下をご参考ください。ランキング形式で発表します。

1位 『本居宣長全集』筑摩書房

『本居宣長全集』を発行してくださった筑摩書房さま、諸々の編者の先生方に感謝いたします。これがなければ研究は進みません。活字だから読みやすい。内容は濃く、深遠で、江戸時代の生活の香りも漂ってきます。『済世録』など医学に関するものは「十九巻」にありますが、それ以外にも、日記の収載されている「十六巻」、書簡集の「十七巻」、「経籍」や「覚」などがある「二十巻」なども有用です。

2位 本居宣長記念館ホームページ

このホームページは、とても手間暇かけて、愛と情熱をそそぎこんで作られているのかもしれません。「ようこそ宣長ワールドへ」はおもしろいです。拝読するたびに進化しています。どなたが作成しているのか、一度、話をうかがってみたいものです。

3位 小林秀雄『本居宣長』新潮文庫

小生が本居宣長を研究しようと思い立ったきっかけになった書です。医学についてはほとんど書かれていませんが、それ以上に重要なことが凝縮されています。研究する方向と意義の重要性に気づかせてくれます。この文庫はとても安くてコンパクト、註も充実しており、付録もおもしろく、たいへんお得です。しかし読み終えるまでに数年を費やしました。

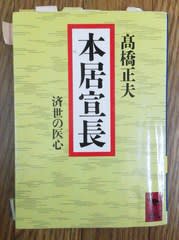

四位 高橋正夫『本居宣長 済世の医心』講談社学術文庫

小生が本居宣長の医学を研究するきっかけになった書です。1979年に日本医史学雑誌に掲載された「経験の医学=本居宣長の医史学的考察=(その1、2)」などを幹にして、クリスマスツリーのように文章を飾りこんで仕上げられています。

五位 石田一良「本居宣長の神道・国学と医学─宣長における宗教と自然科学─」 國士舘大學武徳紀要(第壱号)1984-11

日本と日本人についての百科事典、『日本大百科全書:ニッポニカ』(小学館)で本居宣長の解説を担当した歴史学者の論文です。根本的な誤りも含まれていますが、質の高い論文であり、インターネットで公開されているので手軽に読むことができます。

六位

森三郎「醫者の側から見た本居宣長論」日本及日本人(6月號)(409)1942-06

医者としての宣長研究の草分け的な論文です。

原三信「醫師としての本居宣長=その著書と賀川玄悦のこと=」日本医事新報(1633)1955-08

本居宣長が宝暦七年八月に著した医学書、『産女小兒病秘典』が発見され、ニュースになりました。その書の全文が写真で掲載されています。直筆なら大発見ですが、どうも、筆跡もサインも宣長が書いたもののようには見えません。内容も宣長の医療記録と一致しているかと尋ねられれば首を傾げてしまうもの。でも、その当時の雰囲気が伝わってきます。

服部敏良「町医者としての本居宣長と上田秋成」日本医史学雑誌13(2)1967-04 、「本居宣長と尾張藩の医師 特に馬島明眼院との関係」現代医学13(2)1966-04

読みやすく、分かりやすい論文です。

高橋俊和「本居宣長-歌心と医心-」国文学:解釈と鑑賞65(5)2000-05

宣長の和歌に対する心と、医療に対する心を比較して考察しています。

三宅中子「本居宣長における実験的実証主義: フランス哲学との比較において EXPERIMENTAL POSITIVISM IN MOTOORI NORINAGA: In Comparison with French Philosophy」人文2005、

デカルトやベルクソン、パスツール、クロード・ベルナールなどとともに、宣長の哲学、それらの共通点などを考察しています。個人的には好きな論文だけど、英語で書かれているので順位をさげました。

小高修司「「物のあはれ」攷--舜庵・本居宣長の医学思想との関わりから」日本医史学雑誌53(2)2007-06

もう20年以上前になりますが、『三千年の知恵 中国医学のひみつ―なぜ効き、治るのか―』(講談社ブルーバックス)を読みました。この書を著したベテランの中国医学の先生による論文であり、医学的な面を少し深く知ることができます。

吉田悦之「医者としての本居宣長の時代と健康」日本健康医学会雑誌22(2)2013-07-31

現在の本居宣長記念館の館長の論文です。『心力をつくして―本居宣長の生涯―』、『日本人のこころの言葉 本居宣長』もオススメです。

吉川澄美「本居宣長『送藤文輿還肥序』に見る味岡三伯流医学の影響(その1)」医譚(102)2015-12

つい先日、拝読しましたが力作です。宣長の医学論文『送藤文與還肥之序』の原文と質の高い現代語訳の約半分も収載されています。残りの半分は別稿で扱われるらしいのですが、楽しみです。

(ムガク)

最新の画像[もっと見る]

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます