故郷を離れて早40年。私は、故郷に何かの恩返しをしたい。

第十七話 砲台

夏前から、この工事の目的を示す構築物が姿を現し始めました。

砲台と弾薬庫でした。円形に石で築いた台は、大小合わせて

10基ありました。竹林は、砲台を隠す役目をしていたのです。

台の上には頑丈な屋根が構築されました。屋根の上にも木が

植えられるという念の入れようでした。ここでも石を積み上げた

トーチカに黒光りする大砲、重機関銃が据えられたのは、

秋になってからでした。

砲台の下に、据えられたトーチカからは、東側に江田島湾を

目の前にし、古鷹山の向こうに呉の山が見渡せました。

西側は、黒神島と周辺の島々が一望できました。

北側には、似島の向こうに広島の山並みが見渡せました。

要塞として、すべての建物に正確な測量の基本となる地図、

南北の表示と合わせ、実際に見える景色が正確に示されて

いました。敵の来襲に備え、木に見立てた見張り台にも同様の

絵図があり、情報を共有できるようになっていました。

見張り台の情報は、各砲台に電話で通信できました。

停電に備えた大きなバッテリーと湧き水で発電する設備を

もっていました。要塞としては絶好の位置です。

南側の山は、要塞を守っていました。

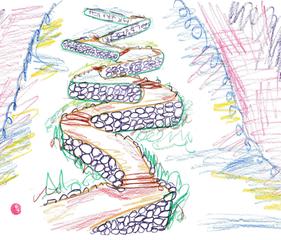

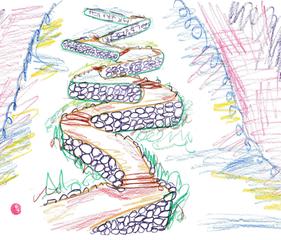

砲台のある景色

砲台のある景色

伊藤の任務はほぼ終わりを向かえようとしていました。

伊藤の顔は、黒光りし、切れ上がった目だけが光っていました。

ひょろひょろとした身体は、変わりませんでした。

夏休みも終盤に差し掛かったさなは、実に良く働き母を助けました。

田の草取りをし、畦に大豆を植えました。

畑に植えたトマト、茄子、胡瓜に、毎日湧き水を汲んではかけていました。

水汲みの仕事は、重労働でした。さなは歯を食いしばって運んでいました。

「おいしいけん。伊藤さん食べてみんさい。」

湧き水で冷やしたトマト、胡瓜と西瓜は、光男や伊藤の

水分補給になりました。激務を支える栄養になりました。

何よりも、さな達女3人の笑い声が、家の中に充満しているのが

男達を和ませました。

(つづく)

第十六話 石垣道

トラックが上がれるように勾配を緩めるため、

光男達が築いた石垣に沿って道は何度も曲がっていました。

光男たちの石工の技術が活かされていました。

昭和16年も、二度の台風で大雨にさらされましたが、光男達の築いた

壮大な石垣は、どこも崩れることはありませんでした。

光男が曲がり道に敷いた杉の木により、段々畑の盛り土も流れるような

ことはなかったのです。

伊藤の采配は工事が進むにつれさらに冴え渡り、

伊藤が村役場の会議室で示した工程を見事に果たしたのでした。

普通は3年はかかると思われた工事を伊藤は半分の期間、

わずか1年半あまりで山の道を仕上げたのでした。

石垣の道

石垣の道

道路完成の前には、すでに頂上付近の窪地が整地され、

長さ100m、幅20mの台地が出来上がっていました。

「えらいもんが、できるんじゃの。」

男達は、見る見る現れてくる構築物に驚きと恐れを抱くのでした。

道路の石組みが終わったのは、昭和16年の夏前でした。

光男は毎朝頂上まで通い、台地の石組みにかかっていました。

光男は、石組みだけのことを考えればよかったのでした。

人の手配、物資の調達、運搬と貯蔵まですべて伊藤がやり抜きました。

100人が200人になっても伊藤の差配はなんらぶれることは

なかったのでした。台地の完成にあわせ、台地の中に植林が施されました。

「まるで隠れ家のようじゃの。何のために使うんじゃろうか。」

男達は、言ったものです。

台地はあるが、森があるかのように隠れているのでした。

植林に選ばれた木に混じり多くの竹が植えられていました。

(つづく)

第十五話 戦争色

待望の夏休みが来ました。さなは、もう男の子達と遊ぼうとしませんでした。

悪童達もきれいになって帰ってきたさなをこれまでのように誘うのをためらうようでした。

さなは、寄宿舎で教えてもらった手芸を一日中やるようになっていました。

また、さなは母を手伝うようになっていました。

さなが県女に通うのに、寄宿舎での生活費も含め百円近いお金が

かかりました。石工の手取りだけでは、到底まかないきれませんでした。

光男は、大工だった父から石船を2艘譲り受けていました。

それを弟が社長をする運輸会社に資産として提供し、

経営者の一人として石船を運用していました。

黒神島にも土地を持ち、その土地から切り出した石は、

数々の護岸工事や畑の石垣に使われていました。

食糧増産、江田島や呉での軍需施設の増強にあわせ、

石の供給は間に合わないほど盛況でした。

採石

採石

このおかげで、さなは県女の学生を続けることができたのでした。

母は、今では一人で畑仕事をやっていました。母より、高くなった

さなは夏休み中、母を助けて働きました。

農作業を手伝うことが原因なのかお尻だけが段々と大きくなってきました。

胸はそのままで、お尻だけが大きくなっていくのだけは、

さなは嫌でたまりませんでした。

「好かん。うちだけ、なしてこんなに広がるん。」

県女のセーラー服を着ると、さなだけお尻の大きさにあわせ落下傘のように

スカートが広がるのでした。

寄宿舎生活でも、自分達で農作物を植え育てていました。

学校に入学するや、報告隊が結成され、先生や上級生に従って

なれない手つきで裁縫をしたり、木工をしたり、地域への奉仕活動として

道路掃除、神社の掃除などが朝の日課でした。

日中は校外活動として食糧増産に全校生徒で取り組みました。

第一県女になっても「親切・辛抱」の伝統は受け継がれ、

戦争一色となってきた世の中の動きにあわせ、学校生活も毎日のように

変化するのでした。

悪童仲間の信ちゃんは、昨年まで一緒に遊んださなが乙女になっていくのを

不思議な気持ちで見ていました。

さなは海でも、隠すようにしましたが、男の子達と一緒に着替えていました。

信ちゃんは見たのでした。

「こんなかったでえ。」と近くの短い草をむしって投げました。

風の中に、陰毛に見立てた綿毛が舞ったのでした。

(つづく)

第十四話 とべ、おらもっと飛べ

(昭和16年春)

昭和16年の春には、頂上までの道が完成しました。

天に向かって延びる曲がりくねった道は、一筆書きの墨絵を

見るようでした。驚くべき手際よさでした。

伊藤の誰も無理なく使い、健康なものにもそうでないものにも、

均等に報酬を出すやり方に、誰もが納得をして仕事をするのでした。

昭和16年4月、さなは母に付き添われ千田町の寄宿舎に入る

ことになりました。そこから、下中町の第一県女に通うのでした。

憧れのセーラー服に腕を通し、その姿を伊藤に見せたくて

たまりませんでした。山の頂上まで駆け上がったのでした。

週に一回の休みの日に、定期船に乗って桟橋からあがってくる

さなからは、もうあどけなさが消え、あんなに黒かった顔も

少女らしさが匂いたつようになっていました。大きな瞳は、さらに

輝きを増していました。時々悲しそうな表情をするようになりました。

「どうして、英語というもんがあるんじゃろ。」

初めて習う英語に、さなは苦労していました。帰省するごとに、

伊藤に英語の勉強を見てもらっていました。伊藤の英語は、

先生がお手本で読み上げる言葉とは大変違っていました。

さなは、どちらが正しい発音なのかとまどうことがありました。

さなは、大きな声で歌うように伊藤の真似をして、英語の本を

読んでいました。伊藤は、正しくかつ難しく英語を日本語に訳しました。

しかし、1年生の教科書に出てくる英語は、

さなのためにやさしく日本語に訳しました。

さなは、英語の点数は発音以外は、いつも満点に近い点をとりました。

英語の授業は大阪出身で、広島に嫁いで来た吉川先生が担当でした。

ある日、先生はシェイクスピアのハムレットを読んでくれました。

ゆっくりと日本語でも説明してくれるので、さな達は、悲恋を十分に

理解できました。中には泣く子もいたのでした。

12歳の乙女たちは、そんな吉川先生がしてくれる授業以外の話が大好きでした。

''To be or not to be''と吉川先生が発音されました。

乙女達は顔を赤らめてしまいました。さなも例外ではありませんでした。

吉川先生は、「恥ずかしがるとこじゃないですよ。」

といいます。先生がもう一度発音されました。乙女達は、お互いに目を

見交わし、さらに赤くなっていくのでした。

「では誰か、発音して意味を答えてください。」と促しました。

誰も手をあげませんでした。下を向いてどうか私には当てないでと

いう仕草です。さなは、ふらふらと立ち上がりました。

「とべ、おらもっと飛べ。」と高らかに答えました。

一瞬なにがあったのか、教室が静まり返りました。

その後、どっと笑い声が起こりました。

そして、緊張の糸がきれました。もう誰も止まりません。

さなは、後悔しました。生徒達を静めた後、涙を拭いている吉川先生が、

正しい英語読みと日本語訳を続けました。

「生きるべきか、死ぬべきか、それが問題だ。」

と訳しました。ハムレットのお母さんが、恋人と共謀してお父さんを

殺す展開も説明してくれました。12歳の子供達に、ここまで説明し

大阪弁の訳を付け加えてくれました。

To be or not to be

To be or not to be

「やったろか。あかんか。ほなーどないしょ。」

さなは帰省し、伊藤にそのことを話しました。そばで聞いていた

母と姉はやはり赤くなっていました。伊藤は、''To be''のところを

高らかに発音してしまいました。さなは、もう顔が上げられませんでした。

伊藤がいなくなって、三人の女達は笑い転げるのでした。

''To be''という発音はこの地方では、女の陰部のことを指すのでした。

第十三話 だいだい

さなは、小さい頃より、姉と遊ぶことはありませんでした。

いつも遊ぶのは、近所の悪童達か、少し離れた場所に住んでる

同級生の竹子でした。さなは、悪童達と裏にあった橙の木に登って

よく遊んでいました。悪童達が踏み固めた地面から力強く伸びた幹は

大きく枝を広げていました。さなの家より一段高い畑に植えられていた

橙の木は、さなの家の屋根より高かったのです。

さなは、その日、橙の実を採ろうとして悪童達と幹から枝へと恐る恐る昇っていました。

さなは、同級生の男の子達より、頭ひとつ分大きかったのです。

男の子達は、そんなさなに高い枝にある橙は任せていました。

「さな。そっちの橙はまかせたけえの。」

「うちでも、とどかんわいね。」

だいだい

だいだい

さなは、木の股を両足で挟んで高い枝にある橙を取ろうと上がり下がりしていました。

なぜかわからないけど股間に妙な気持ちよさを感じました。

わからないまま、さなは股間を幹にこすり付けていました。

それきり、そのことを忘れてしまいました。

冬には、隠れ家を山の中に、大きな子達と一緒に作りました。

正月前に親戚と一緒に搗いたたくさんの餅は、やがて水餅になるのでした。

保存方法のなかった島では、餅にカビが生える前に水につけました。

たくさんの餅の中から、少しずつ隠れ家に運びました。

家族総出で、蒸して砕いた大豆と麦を筵にしいて、発酵させた米糀と合わせ、

さらに筵の下で幾晩か寝かせて出来た若いみそは、ビニールを敷いた

一斗樽に、一年分を仕込むのでした。保存のため、表面には大量の塩を

まぶしました。

そうして造った自家製みそも一緒に持ってくるのでした。

子供達は、木と草でできた隠れ家の中の土間においた火鉢で火をおこし、

網をかけ水餅をあぶりました。水餅は良く膨らみました。

「いうたろうがい。みそを先に乗せたら、落ちるんじゃけえ。」

「ほうじゃのお。膨らんできたらぬるんじゃった。」

さなの真っ黒な顔の中の大きな瞳が唯一女の子らしさを

顕していました。男の子達が、自由に飛ばすおしっこがいつまでも

うらやましかったのです。

光男がかごの間にはしごを渡し、筵をかけた家で、竹子ちゃんと

ままごとをしばらくはするのですが、すぐに飽きてしまい、

自然に男の子達に混じって遊ぶのでした。

「うちがいつもあかちゃんじゃけえ、つまらんわいね。」

竹子ちゃんもつられて男の子達とばかり遊んでいました。

さなは、すばしっこくて鬼になった男の子達につかまることは

ありませんでした。

「なして、あんなんじゃろうか。」

お母さんはお転婆なさなをずいぶん心配したのでした。

時には、「男の子と遊んじゃいけんよ。」と注意をすることもありました。

光男は男の子がいない分、さなの活発さを好ましく思っていたようでした。

光男は、いつかは、女の子らしくなると信じていました。

冬になると、苗床用に親達が集めたおびただしい量の落ち葉の

クッションの山で遊びました。高志が指名した二人が相撲を取ります。

いつしか取っ組み合いになり、そのうちむしりあいになった頃、

高志が引き離します。

「はあ、やめえや。あんたら二人とも強いことがわかったけえ。」

大人びた口調で、高志は小さい子達をなだめます。

さなはここでも泣かす役でした。

「あんたが、先に手え出したんじゃけえね。あやまりんさい。」

背が高くてすらりとしたさなは、筋肉の塊でした。

(つづく)

砲台のある景色

砲台のある景色

石垣の道

石垣の道 採石

採石 To be or not to be

To be or not to be  だいだい

だいだい