シベリウスのフィンランディア賛歌をフィンランド語で歌うアマチュア合唱団は少なくないと思います。

そんなに難しくないのに、感動的なので。

どうせならフィンランドの独立記念日(12月6日)か二日後のシベリウスの誕生日(12月8日)に歌うといいかも!

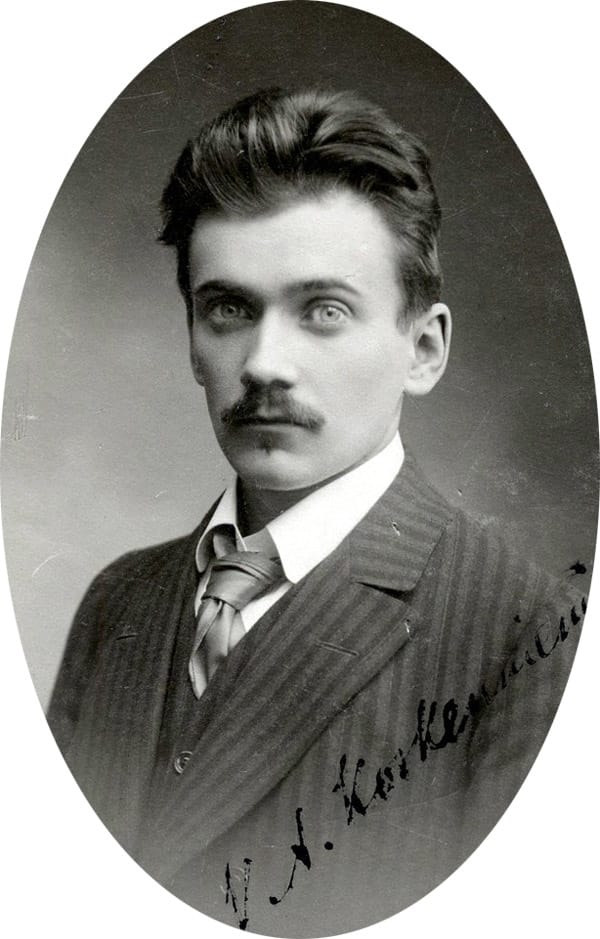

この歌詞は1941年に詩人・コスケンニエミにより書かれました。

Veikko Antero Koskenniemi, 1885-1962

。。しかし歌詞の意味をちゃんと知っておかないと、しかも単語の意味まで少しは知っていないと棒読みな歌になってしまうのでは?ほほ笑みながら「隷属的支配~」とか

故テレサ・テンも自分の歌の日本語歌詞の一言一言の意味を理解するまでは決してレコーディングしなかったといいます。

全体的な歌詞の和訳・英訳はネットでも結構見つかったのですが、逐語訳したサイトがあまりなかったので自分でやってみました。

ただし、フィンランド語の文法とか全然わからないので間違っているところがあると思います。修正していきます。

Oi(おお), Suomi(フィンランド), katso(見よ), sinun(あなたの) päiväs'(朝が) koittaa(来る),

yön(夜の)uhka(脅迫は) karkoitettu(追い出された)on(英語の"is") jo(もう) pois(去って),

ja(そして) aamun(朝の) kiuru(ひばりが)kirkkaudessa(輝きのなかで)soittaa(奏でる),

kuin(まるで~のように) itse(自身が) taivahan(天の) kansi(蓋/頂上) sois'(奏でる).

Yön(夜の) vallat(支配に) aamun(朝の) valkeus(光が) jo(もう) voittaa(勝つ),

sun(あなたの) päiväs'(朝が) koittaa(来る), oi(おお) synnyinmaa(我が祖国)!

Oi(おお) nouse(立て), Suomi(フィンランド), nosta(上げよ) korkealle(高く),

pääs'(頭を) seppelöimä(花で飾った) suurten(偉大な) muistojen(思い出の).

Oi(おお), nouse(立て), Suomi(フィンランド), näytit(示した)maailmalle(世界へ)

sa(あなたは) että(したことを) karkoitit(追い出した) orjuuden(隷属を)

ja(そして) ettet(しなかったことを) taipunut(屈した) sa(あなたは) sorron(弾圧) alle(の下に),

on(英語の"is") aamus'(朝が) alkanut(始まる), synnyinmaa(我が祖国)!

。。。あらためて読んでみると、他民族に侵略・弾圧された経験のほとんどない日本人がこの歌詞を歌うとき(昭和25〜27年はアメリカに占領されていましたが)、どうやって感情移入すべきか悩んでしまいます。

所詮他人事、みたいな態度で歌ってはダメだし。。。

まあ普通ですが、自分の国が侵略されるような時代が決して来ないことを祈り、ひいては世界の平和を望みながら、ですかね?

(追記)フィンランドの団体のアカペラ録音を何種か聴いて(なけました)、僭越ながら発音について気付いた点を書くと

1. päiväs, pääs, näytit の"ä"は英語のmapやcatの"a"に近いですね。

2. yön, seppelöimaの"ö"は決して「オ」でなく、カタカナではうまく表せませんが、ユン(イェン)、セッペルーイマ(セッペレーイマ)のほうがよっぽど近いです。

3. 何カ所か出てくる"u"は英語やドイツ語のそれよりもさらに唇をとんがらせて発音しているように聞こえます。

4. "kuin itse", "sorron alle"はリエゾンしている録音(クイニッツェ、ソロナレ)と、そうでもない録音があるのでどっちでもいい?ただし聴いた範囲では "on aamus'"は「オン アームス」だし、"on jo pois"も「オーンニョ」ではなく全部「オーン ヨ ポーイス」でした。