アメリカのシンフォニー・オブ・ジ・エアー(The Symphony of the Air)が戦後初めての海外オーケストラとして1955年5月2日に毎日新聞社とNHKに招かれて来日し、特に、音量の大きさで聴衆、音楽関係者に大きな衝撃を与えました。

(↑ 日比谷公会堂3日目。『藝術新潮』昭和30年6月号)

5月3日東京日比谷公会堂での演奏を皮切りに大阪、名古屋、広島、福岡、仙台など日本各地で3週間にわたって演奏を行い5月24日に日本を発ち、その後韓国、沖縄(返還前)、台湾、マニラ、香港等をまわり帰国したそうです。。お疲れさまです。

NBC交響楽団は1937年にアメリカを去ろうとするトスカニーニを引きとめようとNBC放送が創立したものですが、楽員は全世界から募集した700人にのぼる人数の中から選ばれたツブよりの名手揃いで、以来トスカニーニの猛訓練によって世界一級のオーケストラとなったということです。その後1954年のトスカニーニの引退を機にシンフォニー・オブ・ジ・エアーと改称しました(その後、ギリス会長がトスカニーニにまた戻ってほしいと頼んだそうですが、断られたそうです)。

その翌年、アジア地域演奏旅行のスタートとして、オーケストラ92名(4管)に加え、指揮者2名、会長夫妻が来日したというわけです。ちなみにオーケストラ92名のうち75名がトスカニーニの訓練の経験者だったといいます。

(↑ コンサート・マスターのダニエル・ギレー(Daniel Guilet, 1899-1990)と第1オーボエのパオロ・レンツィ(Paolo Renzi)父)

↑首席チェロのベルナール・ハイフェッツ(Bernard Heifetz)←ヤッシャ・ハイフェッツと関係ないのか不明

↑ 左からパオロ・レンツィ・ジュニア、パオロ・レンツィ・シニア、サヴェリオ・ペンザ(Saverio Penza)

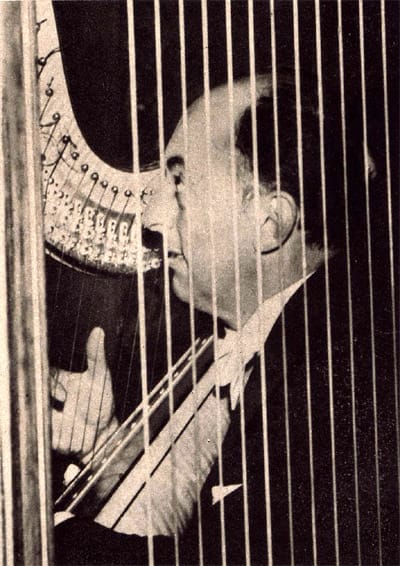

↑ エドワード・ヴィトー(Edward Vito) 。約10名の「ボード・オブ・ディレクターズ」(古参株)の長。以上4つの画像は『サングラフ』1955年6月号より

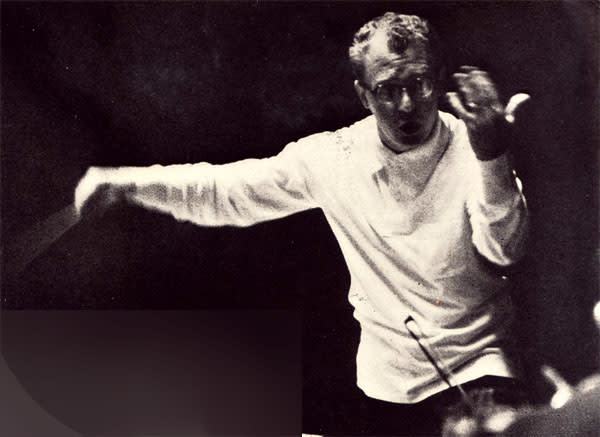

↑ 指揮者その1、ワルター・ヘンドル(Walter Hendl, 1917-2007 当時ダラス交響楽団の音楽監督)

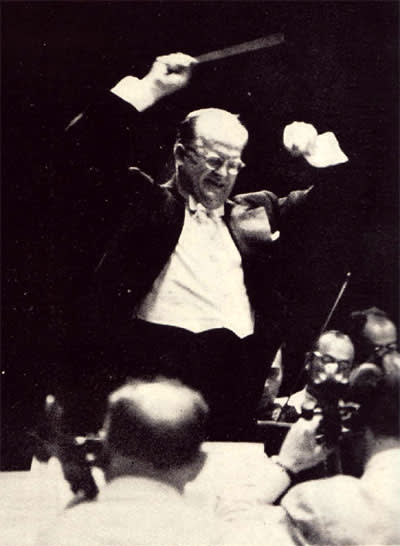

↑ 指揮者その2、ソーア・ジョンソン(Thor Johnson, 1913-1975 当時のシンシナティ交響楽団首席指揮者)

↑ ジョンソン指揮の来日公演

↑ 会長 ドン・ギリス(Don Gillis, 1912-1978 指揮者、作曲家でもある。以上4つの画像は『音楽藝術』昭和30年7月号より)

藝術新潮6月号の座談会記事「シンフォニイ・オブ・ザ・エアーを聴く」が面白いです。

メンバーは指揮者の山田和男氏、N響メンバー3人(岩淵龍太郎氏、常松之俊氏、外山雄三氏)と吉田秀和氏。

要約すると

【良かったところ】

・音量の大きさには驚いた

・メンバー各人の技術はすごく優秀

・ティンパニのトレモロ、音程がすばらしい

・フルート→オーボエ、オーボエ→クラリネット等の移り際が実にいい

・弦も受け渡しがすごくいい(座談会ではヴァイオリンの岩淵さんとチェロの常松さんが責任の擦り付け合い)

・弦でも管でもアタック、出が非常にはっきりしていた。合わせてやろうというんじゃなく、音楽的に出る場所になったら出るので結果的に一斉に出ている。

【悪かったところ】

・ボーイングが合わない、譜めくりの場所がデタラメ

・ピアニッシモがない

・ヘンドルという指揮者がオーケストラに追随的、自分のテンポがダメだと思うとすぐにオケに付いていってしまう

・そもそも楽員が指揮棒を見ていない(N響の川本守人氏が隣に座ったエアーの奏者に指揮者の名前を聞いたら「あいつが誰であろうと知ったことではない」←佐野之彦『N響80年全記録』より)

・一番のホルン(ボストン響の二番)は鼻歌みたいでミスも多くよくなかった。

・吉田秀和氏「ティルは愚演、ブラームスは悪演。」

。。。まとめると、N響のメンバーはとりあえず音量の大きさには驚いたけど、演奏が開放的すぎてデリケートさがなく逆に自信を得た、というところでしょうか。

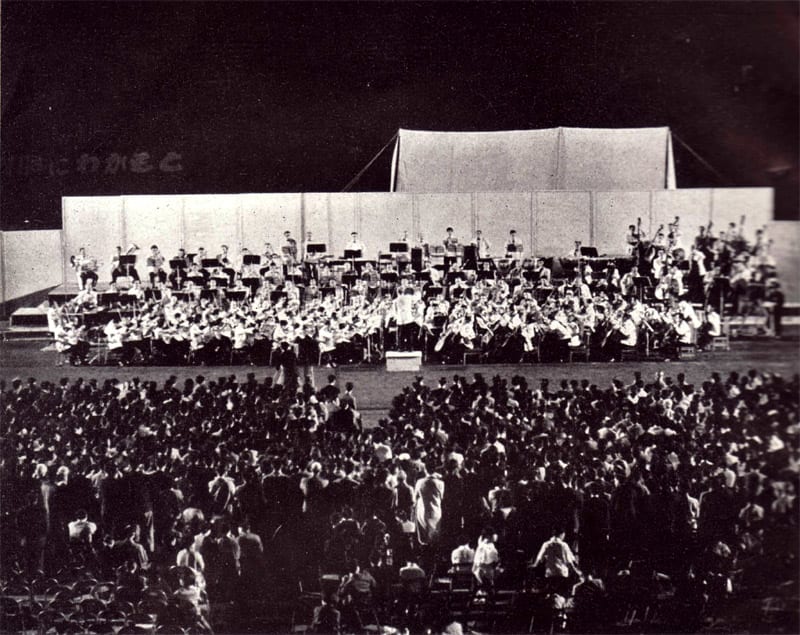

そのN響は5月23日午後7時から後楽園球場で、シンフォニー・オブ・ジ・エアーと合同演奏会を開きました。聴衆1万7千人。

↑立っているお客さんが多いですね。音はちゃんと聞こえたんでしょうか。ただの見世物?

こういう演奏会はなるべく屋内でやってもらいたいものです。 (2つの写真は『藝術新潮』昭和30年7月号より)