へちま薬師東充寺

へちま薬師東充寺毎月初めに絵の会の部屋を確保する抽選会に参加します。

くじ運があまり良くない私ですが、今月は順調に行って無事確保できました。

手続きを済ませて外に出ると快晴、風は冷たくても2月の光は暖かい気がします。

時間も早いので近くにある「へちま薬師」に寄ることにしました。

ここは寺町と言われる一帯で多くのお寺が並ぶなかにある「へちま薬師東充寺」。

乾燥したへちまで痛い所をさすってご祈祷していただくと平癒すると言われていて

あちこちにへちまが置かれ今も信仰を集めているのが分かります。

私も膝の不調を何とかしたくてへちまは買いませんでしたが、線香と蝋燭をお供えして

煙を手に受けて膝をなでてよっくお願いしてきました。

へちまが沢山吊るされています

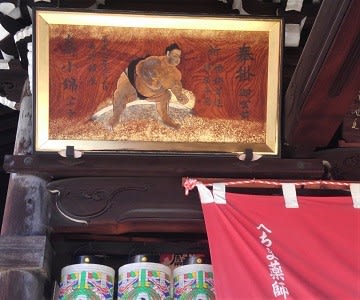

お堂の上には平成元年に奉納された大相撲の小錦関の絵馬もあります。

膝の痛みに苦しんでいた小錦さんは絵馬奉納の次の次の場所に初優勝だったとか。

その右手には江戸時代(宝永五年)当時の小錦の奉納絵馬も。

痛い時は、お願いしたくなるのはみんな一緒だなと思えます。

へちま薬師さんの近くに私が10年近く通った含笑寺もあります。

ここでは本堂で月に一度開かれていた「含笑寺長屋らくごを聴く会」があり身近に本物の落語が

聞ける場所でした。昭和42年に始まって大家さんとして主宰されていた話芸研究家の関山和夫さんが

亡くなられる平成25年まで続いていました。

この会が始まった事を新聞で知った頃は私はまだ子育て真っ最中。

随分たっての子供の手が離れたころから楽しみに通いました。

本堂は畳敷き、冷暖房は無くぎっしりのお客さんで夏は暑かったし冬は寒かった。それでも会員制のその会

に入るのには退会者が出るのを何年か待つほどの人気でした。

柳家小さん、桂米朝、桂文枝 東西の名人を目の前で聴ける素晴らしい会、終わって帰る道々もずっと

落語の世界に浸っていました。

私が通うようになって10年ほどたったころ腰痛が始まって畳に何時間も座っておられなくなったうえ

聞こえが悪くなってきて残念ながら退会しました。

静かな門の前に立つと太鼓の音や「なかいりでございます おひざおくりをおねがいいたします」

とよく通る声が聞こえてくる気がして懐かしさいっぱいになりました。

含笑寺

含笑寺

早くも2月になりましたね!

へちま供養で足腰膝など痛みの平癒を願う

御利益のあるお寺とか!

また東西の著名な落語家の落語を聞ける

お寺があるなど・・・

お寺巡りも楽しいですね!

昨日は待望の本降りでしたが..

今日は冷たい日になりましたね。

へちま薬師東充寺には一度だけ、足を

運んだことがあります。小錦関が..と。

寺町めぐりをずいぶん前にしました。殆ど

忘れています。含笑寺は知りませんでした。

由緒あるお寺さんなのですね。東西の落語家

の素晴らしい会..見たかったですね。

含笑寺..「なかいりでございます~」

粋ですね。ご紹介ありがとうございました。

一度、覗いてみます♡

会の部屋の確保も出来て、幸運な日でしたね。

きっと膝にもお薬師様のご加護がおありだと思います。

お近くに古刹がありスケッチの題材には事欠かないようですね。

午前中はとても静かでしたが、先ほどから名物の空っ風が吹きだしました。

今、インフルエンザが猛威を振るい、学級閉鎖が続いているようです。

風邪など召さぬ様にお気を付け下さいませね。

風は冷たいですが2月と聞くと春が近い気がしますね。

名古屋にも寺町があるのです。

家康が清州から街ごと移した時にまとめられた東の寺町と西の寺町があり

家の近くにあるのが東の寺町です。

市の中心地に近いのに小さなお寺が多く残っていて

独特の雰囲気があります。

スケッチには…難しい場所です。

朝は水たまりに氷が張っていました。

同じ区内なのに寺町はちょっと雰囲気が違いますね。

以前はへちま薬師さんの並びに刺青屋さんの看板があったりして・・・

含笑寺の石柱は寄席文字で書かれているのです。

今は柱だけ残って落語会がなくなってとても残念です。

「なかいりでございます」粋でしょう。

「おかしはいかがですか」って袋詰めのお菓子も売るんです。

でも、落語が始まったら食べてはダメ!

しっかり聞かないと叱られました(笑)それも懐かしい・・・

困った時は神仏にすがるのはお相撲さんも私も同じです。

しっかりと煙を受けてさすってきたので良くなると思います。

この辺り東の寺町は戦争で燃え残った所が多く、昔の雰囲気を少しは残しています。

大須観音のある西の寺町はすっかり焼けて、戦後復興した新しいお寺が多いようです。

インフルエンザ 猛威を振るっているようです。

できることから気をつけなくては。

いやぁ〜、寺の名前といい、担っている役割といい、素敵ですねぇ〜

♪ 小説だってこれ以上の設定はできないんじゃないですか?

「へぇ〜」「ほぉ〜」の連発になっちゃいましたよ。

少し前のブログの返信コメントに「徘徊魚…」ってあって、思わず吹き出しそうになっちゃいましたが、そっか〜ぁ落語を聴きながらユーモアのセンスを磨いてたんですね。

恐れ入谷の鬼子母神ってやつです、まったく!

こうなると、膝の痛みにも確かなご利益が期待できそうですね(^_-)

含笑寺で落語会、ぴったりでしょう。

主宰されていた関山さん(大学の先生)が落語会の場所を探して歩いていたら

このお寺の前に出たと・・・ちょっとでき過ぎのお話です(笑)

落語の前に解説などがあり勉強会のようでした。

いちおう時間は決まっているのですが、演者の興が乗るとどんどん延長して

ずいぶん遅い時間まで盛り上がってたり、新年の会は帰りに

湯呑に般若湯も出されたり・・・懐かしい落語会です。

へちまがぶら下がっている光景 微笑ましいけれど 皆さん身体の苦痛からの解放を祈っているのですね

ひろさんと落語 妙な取り合わせです

女性ファンは少ないでしょう

そうそうたるメンバーが出演していたのですね

へちまでご祈祷って言うのは珍しいですよね。

でも、小錦さんは優勝で来たんだからご利益アリです。

女性と落語って変ですか?

あの会では少しは男性が多かった気もしますが、シニア女性もたくさんいたような・・・

落語だけでなく時には 江戸のかっぽれ、薩摩琵琶、節談説教(説法)、

などもあって有意義な会でした。

ホールの落語会とは客席との距離が違いましたね。