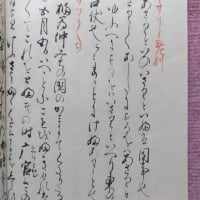

假名筆

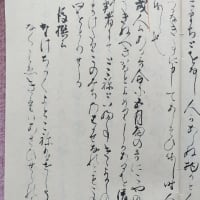

古人云かなに物かくことは哥の序は古今のかなの

序を本とす。日記はおほかゞみのことざまをならふ。

和哥のことばゝ伊勢物がたりならびに後撰の

哥のことばをまねぶ。物がたりは源氏にすぎたる

物はなし。みなこれらをおもはへてかくべきなり。

いづれも/"\かまへてまなの詞をかゝじとするなり。

心のおよぶかぎりはいかにもやはらげかきてちから

なき所はかな(マナ)にてかく。それにとりてはねたる

もじ入聲の文字のかきにくきなどをばすてゝ

かくなり。

万葉には新羅をばしらとかけり。

古今の序には喜撰をばきせとかく。これら

みなその證也。ことばのかざりをもとめて對を

このむべからず。わづかによりくるところばかりを

かくなり。對をしげくかきつれば真名にゝて

假名のほいにはあらず。これはわろき時の事也。

かの古今の序に花になくうぐひす水にすむ

かはづなどやうにゑさらぬ所ばかりをおのづから

いろへたるがめでたき也。ことばのついでといふは

すがのねのながきよともこゆるぎのいそぎ

てともいそのかみふりぬるなどいふやうなることを

あるいはふるきをとりあるいはめづらしくたくみ

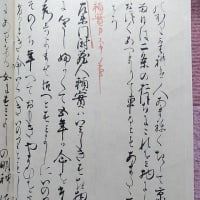

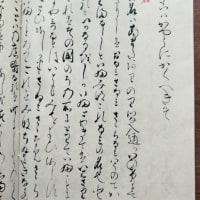

なるやうにとりなすべし。勝命云かなに物かく

ことは清輔いみじき上手也。なかにも初度の

影供の日記いとをかしくかけり。花のもとには

はなのまら人きたり。かきのもとにかきの

もとのゑいをかけたりとあるほどなどことにみゆ。

かなのたいはかやうにかくべきぞ。

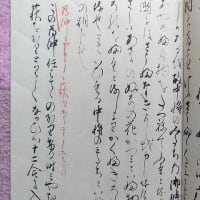

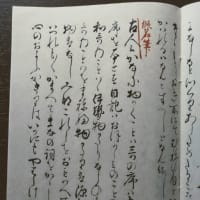

假名筆

古人云、「仮名に物書く事は、歌の序は古今の仮名の序を本

とす。日記は、大鏡のことざまを習ふ。和歌の詞は、伊勢物

語ならびに後撰の歌の詞をまねぶ。物語は、源氏にすぎたる

物は無し。皆、これらを思はへて書くべきなり。いづれもい

づれも構へて真名の詞を書かじとするなり。心の及ぶ限りは、

いかにも和らげ書きて、力なき所は真名にて書く。それにと

りて、撥ねたる文字、入声の文字の書き難きなどをば、捨て

て書くなり。

万葉には新羅をば『しら』と書けり。古今の序には喜撰をば

『きせ』と書く。これら皆、その証なり。詞の飾りを求めて、

対を好むべからず。わづかに寄り来る所ばかりを書くなり。

対をしげく書きつれば真名に似て、仮名の本意にはあらず。

これはわろき時の事なり。彼の古今の序に『花に鳴くうぐひ

す、水に棲むかはづ』などやうに、ゑ避らぬ所ばかりを、自

ずから色へたるがめでたきなり。詞のついでといふは、『菅

の根の長きよ』とも、『こゆるぎの急ぎて』とも、『いその

上ふりぬる』などいふやうなることを、あるいは古きを取り、

あるいは珍しく工みなるやうにとりなすべし。」

勝命云、「仮名に物書くことは、清輔いみじき上手なり。中

にも初度の影供の日記、いとをかしく書けり。『花のもとに

は花のまら人来たり。柿のもとに、柿本の影を懸けたり』と

あるほどなど、ことに見ゆ。仮名の対は、かやうに書くべき

ぞ。」

※仮名序を本とす 仮名序を手本とする

※真名 漢語

※力なき所 どうにも仕方がない箇所

※撥ねたる文字 撥音。語中または語尾で1音節をなす鼻音。「ん」「ン」と表記される。

※入声 漢字の四声のうちの一つ。発音が短く急である。日本語ではチ・ツ・ク・キ・ウ(歴史的かなづかいではフ)で終わるもの。

※新羅 古代朝鮮の王国。しらぎ、しんら。万葉集に「しら」と書く歌は無い。

※きせと書く 前田本、天理本の古今集できせと記している。

※対 対句

※詞の次で 枕詞

※菅の根の ながを導く枕詞。なお静嘉堂文庫では「長き日」となっているが、長き夜と解した。

※こゆぎるの こよぎるという相模の地名で伊蘇という郷があり、いそぎに掛かる枕詞。

※いその上 大和国の石上に布留があり、古る、経る、降るなどに掛かる枕詞。

※清輔 藤原清輔。詞花集の撰者兼輔の子。六条藤家。

※ 初度の影供の日記 六条藤家を中心に、柿本人麻呂の御影を掛けて、歌会を開催した。その清輔が主催した最初の会と思われるが、詳細は不明。歌会の記録として日記があったが散逸した。