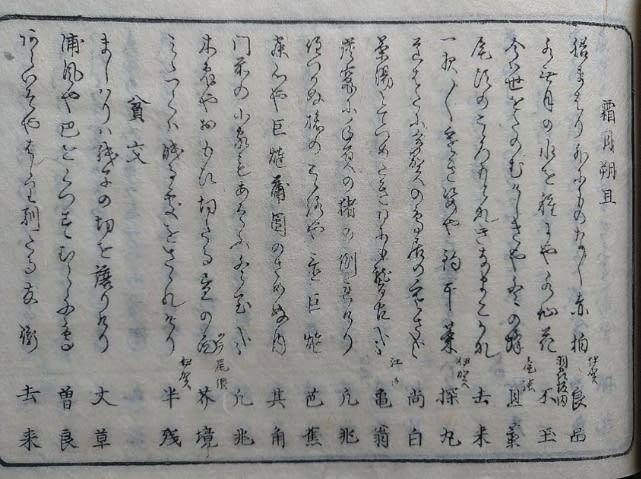

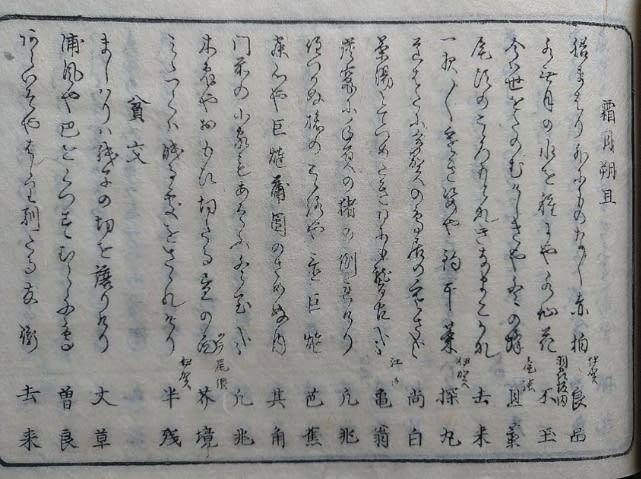

霜月朔旦

伊賀

膳まはり 外に物なし赤 柏 良品

羽州坂田

水無月の水を種にや 水仙花 不玉

尾張

今は世をたのむけしきや冬の蜂 旦藁

尾頭のこゝろもとなきなまこかな 去来

伊賀

一夜/\寒き姿や 釣 干菜 探丸

道はたに多賀の鳥居の寒さ哉 尚白

江戸

茶湯とてつめたき日にも稽古 哉 亀翁

炭竈に手負の猪 の 倒れけり 凡兆

住つかぬ旅のこゝろや置 巨 燵 芭蕉

寐心や巨燵蒲団のさめぬ内 其角

門前の小家もあそふ冬至哉 凡兆

尾張

木兎やおもひ切たる昼の面 芥境

伊賀

みゝつくは眠る處をさゝれけり 半残

貧 交

ましはりは紙子の切を譲りけり 丈草

浦風や巴をくつすむら千鳥 曽良

あらいそやはしり馴たる友 鵆 去来

狼のあと 蹈 消すや 濱千鳥 史邦

背戸口の 入江にのほる千鳥哉 丈草

いつ迄か雪にまふれて鳴千鳥 千邦

矢田の野や浦のなくれに 鳴鵆 凡兆

筏士の見かへる 跡や 鴛の中 木節

水底を見て来た㒵の 小鴨哉 丈草

鳥共も寝入て居るか余呉の海 路通

死まて操なるらん 鷹 の 顔 旦藁

襟巻に首引入て 冬 の月 杉風

この木戸や鎖のさゝれて冬の月 其角

長崎

からしりの蒲団はかりや冬の旅 暮年

大津尼

見ゆるさへ旅人寒し 石部 山 智月

翁行脚のふるき衾をあたへらる

記あり略之

みの

首出してはつ雪見ばや 此衾 竹戸

題竹戸之衾

畳めは我手の あとそ 紙衾 曽良

魚の かけ鵜のやるせなき氷哉 探丸

ぜんまはりほかにものなしあかがしは 良品(初時雨:冬)

みなづきのみづをたねにやすいせんくわ 不玉(時雨:冬)

いまはよをたのむけしきやふゆのはち 旦藁(冬の蜂:冬)

をかしらのこころもとなきなまこかな 去来(海鼠:冬)

ひとよひとよさむきすがたやつりほしな 探丸(寒き:冬)

みちばたにたがのとりゐのさむさかな 尚白(寒さ:冬)

※多賀の鳥井 彦根市高宮町の多賀大社一之鳥居

ちやのゆとてつめたきひにもけいこかな 亀翁(冷き:冬)

すみがまにておひのししのたおれけり 凡兆(炭窯:冬)

すみつかぬたびのこころやおきごたつ 芭蕉(置炬燵:冬)

ねごころやこたつぶとんのさめぬうち 其角(炬燵蒲団:冬)

もんぜんのこいへもあそぶとうじかな 凡兆(冬至:冬)

みみづくやおもひきつたるひるのつら 芥境(木兎:冬)

みみづくはねむるところをさされけり 半残(木兎:冬)

まじはりはかみこのきれをゆずりけり 丈草(紙子:冬)

うらかぜやともゑをくづすむらちどり 曽良(村鵆:冬)

あらいそやはしりなれたるともちどり 去来(友鵆:冬)

おほかみのあとふみけすやはまちどり 史邦(浜千鳥:冬)

せどぐちのいりえにのぼるちどりかな 丈草(千鳥:冬)

いつまでかゆきにまぶれてなくちどり 千邦(千鳥:冬)

やたののやうらのなぐれになくちどり 凡兆(千鳥:冬)

※矢田の野 福井県敦賀市南部

※なぐれ はぐれ

いかだしのみかへるあとやをしのなか 木節(鴛:冬)

みなそこをみてきたかほのこがもかな 丈草(小鴨:冬)

とりどももねいつてゐるかよごのうみ 路通(浮寝鳥:冬)

※余呉の海 滋賀県の余呉湖

しぬるまでみさをなるらんたかのかほ 旦藁(鷹:冬)

えりまきにくびひきいれてふゆのつき 杉風(冬の月:冬)

このきどやじやうのさされてふゆのつき 其角(冬の月:冬)

からじりのふとんばかりやふゆのたび 暮年(冬:冬)

1江戸時代、宿駅で旅人を乗せるのに使われた駄馬。人を乗せる場合は手荷物を5貫目(18.8キロ)まで、人を乗せない場合は本馬 (ほんま) の半分にあたる20貫目まで荷物を積むことができた。からしりうま。

2積み荷をもたない馬。荷物のない、からの馬。

みやるさえたびびとさむしいしべやま 智月(寒し:冬)

※石部山 滋賀県湖南市石部の丘陵。栗東市の境。

くびだしてはつゆきみばやこのふすま 竹戸(衾:冬)

※この衾 芭蕉が奥の細道の出羽最上で入手した紙衾。

たたみめはわがてのあとぞかみぶすま 曽良(紙衾:冬)

うをのかげうのやるせなきこほりかな 探丸(氷:冬)