※こちらの記事はwebサイト『花橘亭~なぎの旅行記~』内、「PICK UP」に掲載していたものです。(執筆時期:2004年頃)

ホームページサービス終了により当ブログへ移動しました。

『源氏物語』 光源氏の邸宅「六条院」を歩く

『源氏物語』の主人公・光源氏は35歳の年の8月、秋好中宮が母・六条御息所から伝領した邸宅を含む敷地に「六条院」を造営しました。

物語の中で登場するこの「六条院」は、平安時代前期に実在した源融(みなもとのとおる)の河原院(かわらのいん)がモデルだといわれています。

河原院は、平安前期に栄えた邸宅でしたが、のちに数度の火災に遭い荒廃していきました。平安時代後期には悪鬼が出没すると考えられていたようです。『源氏物語』で若き日の光源氏が夕顔と一夜を過ごした「なにがしの院」もこの荒廃した河原院が想定されていたと思われます。(夕顔は「なにがしの院」で亡くなります。「なにがしの院」については諸説あります。)

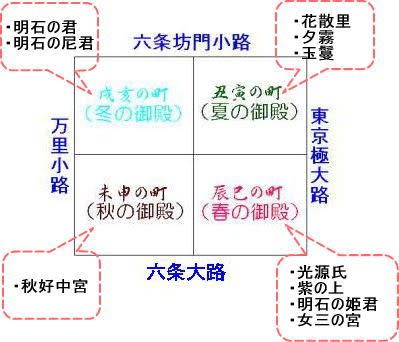

光源氏が造営した「六条院」は、4つの町に分かれており、それぞれ春夏秋冬の季節に合わせた庭が造られていました。そして、春の町には紫の上、夏の町には花散里、秋の町には秋好中宮、冬の町には明石の君が住みました。

<宇治市源氏物語ミュージアムで撮影 六条院 模型>

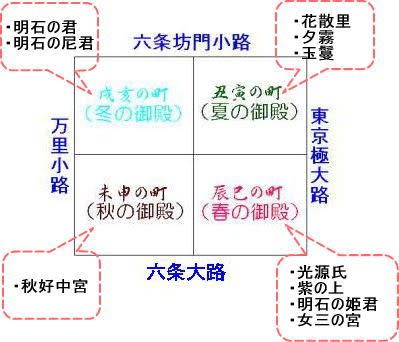

河原院は、北を六条坊門小路・東を東京極大路・南を六条大路・西を万里小路に囲まれた一画であったと考えられています。『源氏物語』作中の「六条院」も同様だとしますと以下の図のようになります。

敷地の中には小路を含むため、約252メートル四方で、総面積約6万3500平方メートルの巨大な邸宅でした。

さて、平安時代の六条坊門小路は現在の五条通付近。六条大路は現在の六条通にほぼ一致します。そこで京都アスニーで販売中の「平安京図会・復元模型の巻」平安京・市街地地図を参考に現在の地図に照らしあわせてみました。

□で囲んでいる付近が河原院跡と思われる所です。

※六条院小学校は2010年3月末をもって閉校されました。

次回の記事では、河原院を意識して江戸時代に築造された東本願寺の飛地境内地「渉成園(しょうせいえん)<枳殻邸(きこくてい)>」をご紹介します♪

渉成園<枳殻邸>へ続きます

渉成園<枳殻邸>へ続きます

ホームページサービス終了により当ブログへ移動しました。

『源氏物語』 光源氏の邸宅「六条院」を歩く

『源氏物語』の主人公・光源氏は35歳の年の8月、秋好中宮が母・六条御息所から伝領した邸宅を含む敷地に「六条院」を造営しました。

物語の中で登場するこの「六条院」は、平安時代前期に実在した源融(みなもとのとおる)の河原院(かわらのいん)がモデルだといわれています。

河原院は、平安前期に栄えた邸宅でしたが、のちに数度の火災に遭い荒廃していきました。平安時代後期には悪鬼が出没すると考えられていたようです。『源氏物語』で若き日の光源氏が夕顔と一夜を過ごした「なにがしの院」もこの荒廃した河原院が想定されていたと思われます。(夕顔は「なにがしの院」で亡くなります。「なにがしの院」については諸説あります。)

光源氏が造営した「六条院」は、4つの町に分かれており、それぞれ春夏秋冬の季節に合わせた庭が造られていました。そして、春の町には紫の上、夏の町には花散里、秋の町には秋好中宮、冬の町には明石の君が住みました。

<宇治市源氏物語ミュージアムで撮影 六条院 模型>

河原院は、北を六条坊門小路・東を東京極大路・南を六条大路・西を万里小路に囲まれた一画であったと考えられています。『源氏物語』作中の「六条院」も同様だとしますと以下の図のようになります。

敷地の中には小路を含むため、約252メートル四方で、総面積約6万3500平方メートルの巨大な邸宅でした。

さて、平安時代の六条坊門小路は現在の五条通付近。六条大路は現在の六条通にほぼ一致します。そこで京都アスニーで販売中の「平安京図会・復元模型の巻」平安京・市街地地図を参考に現在の地図に照らしあわせてみました。

□で囲んでいる付近が河原院跡と思われる所です。

※六条院小学校は2010年3月末をもって閉校されました。

次回の記事では、河原院を意識して江戸時代に築造された東本願寺の飛地境内地「渉成園(しょうせいえん)<枳殻邸(きこくてい)>」をご紹介します♪

渉成園<枳殻邸>へ続きます

渉成園<枳殻邸>へ続きます