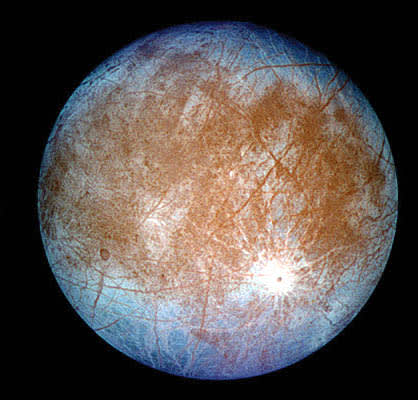

最近、国立天文台のチームが日本書紀の分析からまとめた、日本での天文観測の開始時期について7世紀初頭に始まっていたとの研究結果が示された・

日食などの観測が必要となる暦作りは中国の皇帝だけが独占した事業で、中国の影響下にある周辺諸国は禁止されていた。日本に律令制が芽生えたのは680年頃とされているが、その半世紀以上前から、独自の歴作りへ布石を打とうとしていた可能性がある。

これらは、日本書紀に記録がある「日食、月食、彗星、月が星を隠す現象などについて、中国の記録と比較した。

そこで中国で観測できない事例が、日本書紀に残っていたり、双方記述があるが、記述の内容が違っており、独自に観測している可能性が高いことがわかった。

日食などの観測が必要となる暦作りは中国の皇帝だけが独占した事業で、中国の影響下にある周辺諸国は禁止されていた。日本に律令制が芽生えたのは680年頃とされているが、その半世紀以上前から、独自の歴作りへ布石を打とうとしていた可能性がある。

これらは、日本書紀に記録がある「日食、月食、彗星、月が星を隠す現象などについて、中国の記録と比較した。

そこで中国で観測できない事例が、日本書紀に残っていたり、双方記述があるが、記述の内容が違っており、独自に観測している可能性が高いことがわかった。