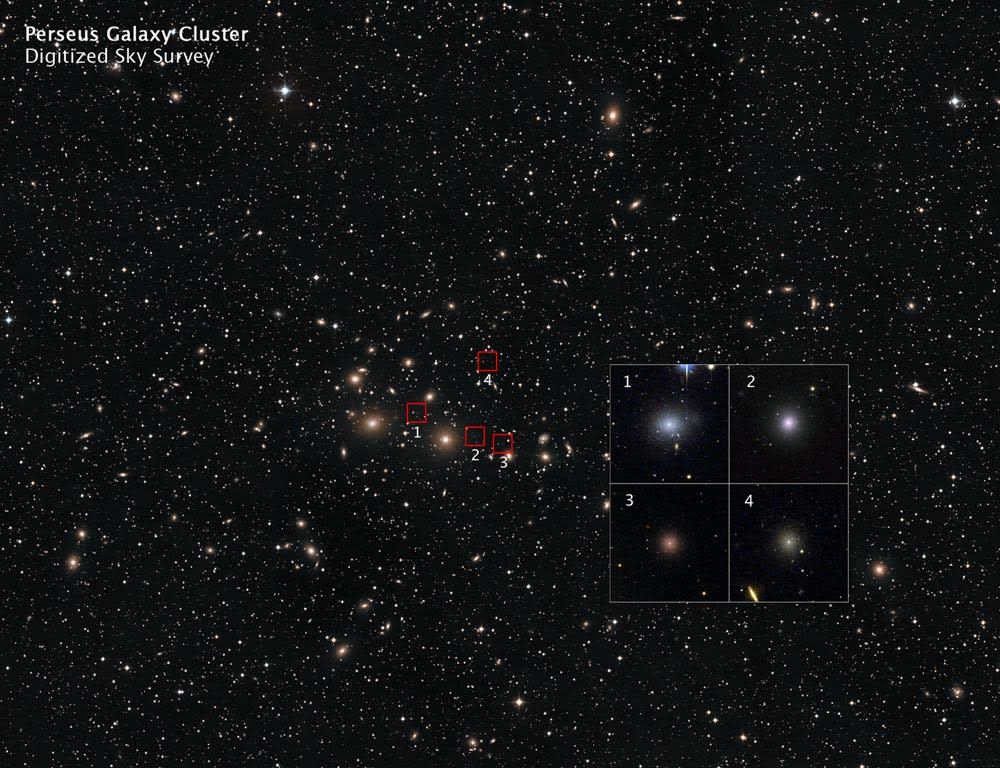

天の川銀河の中心領域の近赤外線画像(左)と四角で囲まれた範囲の拡大(右)。「いて座A*」の位置が緑で囲まれていて、上では別の星しか写っていないが、下では増光したブラックホール周辺が写っている。

天の川銀河の中心にある超巨大ブラックホール「いて座A*」における激しい増光の連続を、すばる望遠鏡がとらえた。いて座A*に引き寄せられたガスの塊が、急激に高温となって輝いては消えていく結果と考えられ、太陽-地球間よりも近い距離まで引き寄せられたガスによると見られる現象もあった。

われわれの天の川銀河の中心には、質量が太陽の約400万倍もある超巨大ブラックホール「いて座A*」が存在する。ひとたびブラックホールの内部に入りこんだ光は脱出できないためブラックホール自身は観測できないが、ブラックホールに吸い込まれつつあるガスの円盤は、ガスどうしの摩擦で高温となり、さまざまな波長で輝く。

銀河の中心に存在する超巨大ブラックホールの形成過程や、その近くで起きる特異な現象は、多くの天文学者の関心を集めており、中でもいて座A*は重要な研究対象と言える。しかし、天の川銀河中心部は星やちりが密集した領域でもあり、観測は容易でない。

京都大学の西山正吾氏が率いる研究チームは、ちりを見通せる近赤外線カメラCIAOと大気のゆらぎを相殺する補償光学システムAO36を搭載したすばる望遠鏡で「いて座A*」を観測した。

一晩の観測で、いて座A*は3回の爆発的増光を示した。1回目はゆるやかな変化が1時間以上続き、2回目はもっとも強く40分程度続き、3回目は6.5分で増光し6.5分で戻るという極端な変化であった。

1回目と2回目では、明るさに伴う偏光(可視光や赤外線などの電磁波の集まりが、ばらばらの方向に振動しているのではなく、ある程度方向がそろっていること)の度合いの変化がよく似ていた。また、明るさと偏光の関係は、ブラックホールのすぐ近くを高速で回転する高温ガスの塊について米国の研究者が計算したモデルと一致している。

3回目の爆発もガスの塊によると見られるが、その変化は実に急激だ。増光しているのが、ブラックホールから一定の範囲内にあるガス全体であるとしよう。ガスが輝くのは一瞬だったとしても、われわれに一番近いガスの光が届いてから遠い側のガスの光が届くまでに時間差が生じる。今回観測された13分という継続時間がこれに相当するとすれば、ガスの範囲はブラックホールから1億2000万km以内ということになる。これは太陽から地球までの距離よりも近い。

いて座A*における爆発現象の連続がこれだけ詳細にとらえられたのは初めてである。今後は観測機器の進歩に伴い、超巨大ブラックホール周辺の現象にさらに迫ることが期待されている。

天の川銀河の中心にある超巨大ブラックホール「いて座A*」における激しい増光の連続を、すばる望遠鏡がとらえた。いて座A*に引き寄せられたガスの塊が、急激に高温となって輝いては消えていく結果と考えられ、太陽-地球間よりも近い距離まで引き寄せられたガスによると見られる現象もあった。

われわれの天の川銀河の中心には、質量が太陽の約400万倍もある超巨大ブラックホール「いて座A*」が存在する。ひとたびブラックホールの内部に入りこんだ光は脱出できないためブラックホール自身は観測できないが、ブラックホールに吸い込まれつつあるガスの円盤は、ガスどうしの摩擦で高温となり、さまざまな波長で輝く。

銀河の中心に存在する超巨大ブラックホールの形成過程や、その近くで起きる特異な現象は、多くの天文学者の関心を集めており、中でもいて座A*は重要な研究対象と言える。しかし、天の川銀河中心部は星やちりが密集した領域でもあり、観測は容易でない。

京都大学の西山正吾氏が率いる研究チームは、ちりを見通せる近赤外線カメラCIAOと大気のゆらぎを相殺する補償光学システムAO36を搭載したすばる望遠鏡で「いて座A*」を観測した。

一晩の観測で、いて座A*は3回の爆発的増光を示した。1回目はゆるやかな変化が1時間以上続き、2回目はもっとも強く40分程度続き、3回目は6.5分で増光し6.5分で戻るという極端な変化であった。

1回目と2回目では、明るさに伴う偏光(可視光や赤外線などの電磁波の集まりが、ばらばらの方向に振動しているのではなく、ある程度方向がそろっていること)の度合いの変化がよく似ていた。また、明るさと偏光の関係は、ブラックホールのすぐ近くを高速で回転する高温ガスの塊について米国の研究者が計算したモデルと一致している。

3回目の爆発もガスの塊によると見られるが、その変化は実に急激だ。増光しているのが、ブラックホールから一定の範囲内にあるガス全体であるとしよう。ガスが輝くのは一瞬だったとしても、われわれに一番近いガスの光が届いてから遠い側のガスの光が届くまでに時間差が生じる。今回観測された13分という継続時間がこれに相当するとすれば、ガスの範囲はブラックホールから1億2000万km以内ということになる。これは太陽から地球までの距離よりも近い。

いて座A*における爆発現象の連続がこれだけ詳細にとらえられたのは初めてである。今後は観測機器の進歩に伴い、超巨大ブラックホール周辺の現象にさらに迫ることが期待されている。