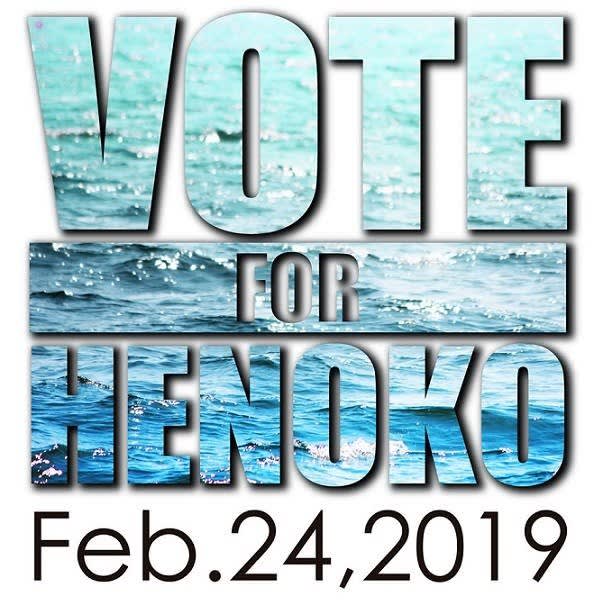

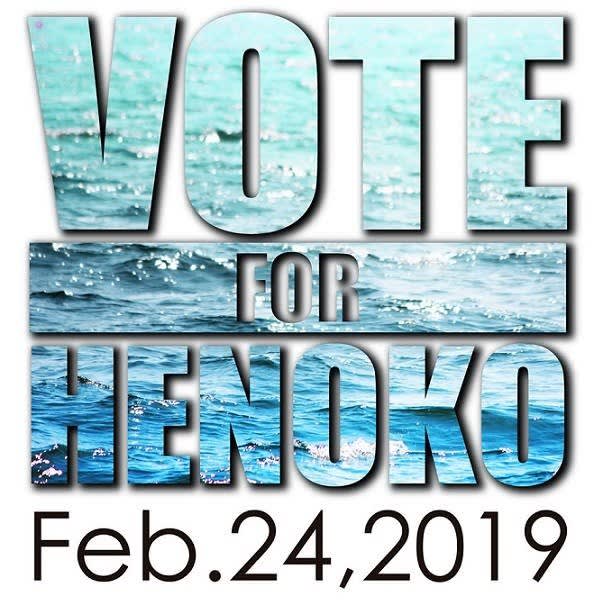

沖縄県民投票の不参加を表明している5市を説得するために、「どちらでもない」を追加して

選択肢を3つにするそうだ。このことに私は反対です。

辺野古新基地を建設するのか、建設しないのか、

選択肢はこの2つしかない。

建設を宙ぶらりんにすることなどあり得ないからだ。

選択することがどんなに苛酷なことでも、選択しなければならない時は選択すべきだ。

仮に「どちらでもない」の票が1位で、反対票が2位になった場合に、

辺野古新基地に反対する県民の意思が

弱められてしまわないだろうか。

玉城沖縄県知事の気持ちはよく分かるし、全県民が投票できるようになったことは

喜ばしいことだが、相手は一枚も二枚も上手だ。

これでは5市のごね得になってしまいかねない。

日本人のアンケートでは、「どちらでもない」が1位になるケースが多い。

「どちらでもない」を選択する理由は、分らない、関心がない、考えたくない、

考えても選べない……などだろうか。

こうした優柔不断が、日本を曖昧な、いい加減な、無責任な国にしていないだろうか。

「どちらでもない」は責任放棄だと、私は思う。

沖縄県民投票では、できるだけ選択して欲しくないと思っている。

これは余談だが、昨日、ネットによる立憲民主党のアンケートに答えた。

その中に性別を問う欄があった。

男性、女性、どちらともいえない。

高齢者になると、性別などどうでもよくなってくる。

それで「どちらともいえない」を選択したところ、未回答で先に進めなかった。

連れ合いにこのことを話したところ、大いに受けていた。

立憲民主党さん、選択肢がある以上、先に進めるようにしてくださいね。

日本中、至る所で誤魔化しや不正データが見つかっている。

これらを不適切という言葉で誤魔化している限り、同じ過ちを犯すことになるだろう。

①「【主要な結論に影響も】 被曝線量過小、論文掲載誌が声明

1月17日 朝日新聞デジタル」

https://digital.asahi.com/articles/DA3S13851794.html?_requesturl=articles%2FDA3S13851794.html&rm=150

●被曝線量を、早野龍五東大名誉教授らが誤魔化していたとは!

人間の命を何と思っているのだ!

被災した人たちへの対応の全てを、正しいデータを基にやり直すべきだ!

記事の一部を引用させて頂きます。

「東京電力福島第一原発事故の放射線被曝(ひばく)を分析した

東京大の早野龍五名誉教授らの論文に、

市民の被曝線量を過小評価する誤りがあった問題で、

掲載した国際専門誌が【誤りは論文の主要な結論に

影響する可能性がある】との声明を発表した。

また、国内の専門家が、論文には他にも不自然な点があるとして、

近く同誌に指摘する予定だ。

福島県伊達市の市民の被曝線量を分析した論文は、

2016年12月発表の【第1論文】と、17年7月の【第2論文】の2本。

早野氏が、福島県立医大の研究者と共同で発表し、国際専門誌に掲載された。

うち、伊達市で最も線量が高い地域に

70年間住み続けても、被曝線量の中央値は

【18ミリシーベルトに満たない】と分析した

第2論文について、早野氏は線量を

実際の3分の1に見積もる誤りがあったと認め、

掲載誌に修正を申し入れた。

修正すれば中央値は約60ミリシーベルトに

なるとみられる。

高エネルギー加速器研究機構の黒川真一名誉教授と東京大の押川正毅教授は

それぞれ、第2論文はほかにも、不自然な点があると指摘する。

月ごとの被曝線量を示したグラフと、

被曝を続けたことによる累積線量のグラフについて、

両者は同じデータを元にしているはずなのに

値が一致しない矛盾があるという。

場所ごとの【空間線量】と、そこに住む人が

被曝した【個人線量】の関係を調べた第1論文についても、

グラフ中で線量が【ゼロ】の人が多すぎるなど、

不自然さがある と黒川氏は指摘」

(引用ここまで)

②「厚労省統計不正、アベノミクスで景気回復していなかった

可能性…政策の大幅見直しも 1月22日 Business Journal」

https://biz-journal.jp/2019/01/post_26357.html

●こちらは国の根幹に関わる勤労統計データの不正が見つかった。

困っている時にこそ受け取りたい【雇用保険】や【労災保険】が減額されていたのだ。

昨年、このことが発覚するや、従来の賃金の高い企業のデータに入れ替えたことによる

賃金上昇を、アベノミクス効果と吹聴していたとは!!!!!

あきれて顎が外れそうだ。記事の一部を引用させて頂きます。

「厚生労働省が発表する国の基幹統計である

【毎月勤労統計調査】の不適切な方法が大きな問題となっている。

政府統計は、政策を決定するための重要なベース。

それが不正確であれば、政策そのものが揺るぎかねない。

だが、政府統計の不適切な調査は【毎月勤労統計調査】だけではない。

【毎月勤労統計調査】は国の基幹統計のひとつ。

従業員500人以上の事業所については全てを調査対象とし、

賃金や労働時間の実勢を把握する。その結果は、

雇用保険や労災保険の給付額の算定基準となる。

しかし、東京都分では2004年から15年間にわたり

調査対象となる約1400のうち、3分の1しか

調べていなかった。

その際、賃金の高い大企業を除外し、

中小企業を調査対象としたため、

統計では賃金が実際より低く算定され

雇用保険と労災保険の過少給付が生じている。

特に、2018年分からは勝手に統計を

【修正】するという杜撰な実態が

明らかになっている。

過少給付の総額は約540億円にのぼり、

影響は延べ約1970万人に及ぶと見られている。

不正はこれだけではない。昨年、【毎月勤労統計調査】で

発表される2018年1月以降の賃金伸び率が急激に上昇し、

それまでの統計データとの明らかな乖離が問題になった。

同月からの統計で、従業員に支払われる【現金給与総額】(名目賃金)の

前年比増加率が昨年の平均0.4%を大きく上回り、

8月に発表された6月の同調査では、労働者1人当たりの

現金給与総額(名目賃金)の平均が、速報で前年同月比3.6%増を

記録(確報では3.3%)となった。

【毎月勤労統計調査】では、調査対象事業所のうち30人以上の

事業所については2~3年ごとに無作為抽出した事業所に

総入れ替えしていたが、2018年1月分の調査から

約半数を入れ替える方式に変更。

この際、賃金の高い企業を中心に入れ替えたため、

“いかにも賃金が上昇しているかのような”結果となった。

通常、統計のベースとなる取得データを変更した場合には、

変更に合わせて過去の統計を修正・改訂するのが当たり前。

厚労省は、それすら怠っていた。

賃金上昇の統計が発表されたことで、マスコミはこぞって

【アベノミクスの成果】などと称賛したが、

実態は【つくられた嘘の数字に踊らされたもの】であり、

厚労省がアベノミクスの成果を強調するために、

統計数字を“忖度”したのではないか、との疑惑まで指摘された」

(引用ここまで)

※いくらでもデータ次第で誤魔化せます。

↓

③「算出方法変更で賃金大幅伸び 今年の勤労統計 大企業多く反映

2018年9月22日 東京新聞」

http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201809/CK2018092202000161.html

↓

(画像はお借りしました)

(画像はお借りしました)

選択肢を3つにするそうだ。このことに私は反対です。

辺野古新基地を建設するのか、建設しないのか、

選択肢はこの2つしかない。

建設を宙ぶらりんにすることなどあり得ないからだ。

選択することがどんなに苛酷なことでも、選択しなければならない時は選択すべきだ。

仮に「どちらでもない」の票が1位で、反対票が2位になった場合に、

辺野古新基地に反対する県民の意思が

弱められてしまわないだろうか。

玉城沖縄県知事の気持ちはよく分かるし、全県民が投票できるようになったことは

喜ばしいことだが、相手は一枚も二枚も上手だ。

これでは5市のごね得になってしまいかねない。

日本人のアンケートでは、「どちらでもない」が1位になるケースが多い。

「どちらでもない」を選択する理由は、分らない、関心がない、考えたくない、

考えても選べない……などだろうか。

こうした優柔不断が、日本を曖昧な、いい加減な、無責任な国にしていないだろうか。

「どちらでもない」は責任放棄だと、私は思う。

沖縄県民投票では、できるだけ選択して欲しくないと思っている。

これは余談だが、昨日、ネットによる立憲民主党のアンケートに答えた。

その中に性別を問う欄があった。

男性、女性、どちらともいえない。

高齢者になると、性別などどうでもよくなってくる。

それで「どちらともいえない」を選択したところ、未回答で先に進めなかった。

連れ合いにこのことを話したところ、大いに受けていた。

立憲民主党さん、選択肢がある以上、先に進めるようにしてくださいね。

日本中、至る所で誤魔化しや不正データが見つかっている。

これらを不適切という言葉で誤魔化している限り、同じ過ちを犯すことになるだろう。

①「【主要な結論に影響も】 被曝線量過小、論文掲載誌が声明

1月17日 朝日新聞デジタル」

https://digital.asahi.com/articles/DA3S13851794.html?_requesturl=articles%2FDA3S13851794.html&rm=150

●被曝線量を、早野龍五東大名誉教授らが誤魔化していたとは!

人間の命を何と思っているのだ!

被災した人たちへの対応の全てを、正しいデータを基にやり直すべきだ!

記事の一部を引用させて頂きます。

「東京電力福島第一原発事故の放射線被曝(ひばく)を分析した

東京大の早野龍五名誉教授らの論文に、

市民の被曝線量を過小評価する誤りがあった問題で、

掲載した国際専門誌が【誤りは論文の主要な結論に

影響する可能性がある】との声明を発表した。

また、国内の専門家が、論文には他にも不自然な点があるとして、

近く同誌に指摘する予定だ。

福島県伊達市の市民の被曝線量を分析した論文は、

2016年12月発表の【第1論文】と、17年7月の【第2論文】の2本。

早野氏が、福島県立医大の研究者と共同で発表し、国際専門誌に掲載された。

うち、伊達市で最も線量が高い地域に

70年間住み続けても、被曝線量の中央値は

【18ミリシーベルトに満たない】と分析した

第2論文について、早野氏は線量を

実際の3分の1に見積もる誤りがあったと認め、

掲載誌に修正を申し入れた。

修正すれば中央値は約60ミリシーベルトに

なるとみられる。

高エネルギー加速器研究機構の黒川真一名誉教授と東京大の押川正毅教授は

それぞれ、第2論文はほかにも、不自然な点があると指摘する。

月ごとの被曝線量を示したグラフと、

被曝を続けたことによる累積線量のグラフについて、

両者は同じデータを元にしているはずなのに

値が一致しない矛盾があるという。

場所ごとの【空間線量】と、そこに住む人が

被曝した【個人線量】の関係を調べた第1論文についても、

グラフ中で線量が【ゼロ】の人が多すぎるなど、

不自然さがある と黒川氏は指摘」

(引用ここまで)

②「厚労省統計不正、アベノミクスで景気回復していなかった

可能性…政策の大幅見直しも 1月22日 Business Journal」

https://biz-journal.jp/2019/01/post_26357.html

●こちらは国の根幹に関わる勤労統計データの不正が見つかった。

困っている時にこそ受け取りたい【雇用保険】や【労災保険】が減額されていたのだ。

昨年、このことが発覚するや、従来の賃金の高い企業のデータに入れ替えたことによる

賃金上昇を、アベノミクス効果と吹聴していたとは!!!!!

あきれて顎が外れそうだ。記事の一部を引用させて頂きます。

「厚生労働省が発表する国の基幹統計である

【毎月勤労統計調査】の不適切な方法が大きな問題となっている。

政府統計は、政策を決定するための重要なベース。

それが不正確であれば、政策そのものが揺るぎかねない。

だが、政府統計の不適切な調査は【毎月勤労統計調査】だけではない。

【毎月勤労統計調査】は国の基幹統計のひとつ。

従業員500人以上の事業所については全てを調査対象とし、

賃金や労働時間の実勢を把握する。その結果は、

雇用保険や労災保険の給付額の算定基準となる。

しかし、東京都分では2004年から15年間にわたり

調査対象となる約1400のうち、3分の1しか

調べていなかった。

その際、賃金の高い大企業を除外し、

中小企業を調査対象としたため、

統計では賃金が実際より低く算定され

雇用保険と労災保険の過少給付が生じている。

特に、2018年分からは勝手に統計を

【修正】するという杜撰な実態が

明らかになっている。

過少給付の総額は約540億円にのぼり、

影響は延べ約1970万人に及ぶと見られている。

不正はこれだけではない。昨年、【毎月勤労統計調査】で

発表される2018年1月以降の賃金伸び率が急激に上昇し、

それまでの統計データとの明らかな乖離が問題になった。

同月からの統計で、従業員に支払われる【現金給与総額】(名目賃金)の

前年比増加率が昨年の平均0.4%を大きく上回り、

8月に発表された6月の同調査では、労働者1人当たりの

現金給与総額(名目賃金)の平均が、速報で前年同月比3.6%増を

記録(確報では3.3%)となった。

【毎月勤労統計調査】では、調査対象事業所のうち30人以上の

事業所については2~3年ごとに無作為抽出した事業所に

総入れ替えしていたが、2018年1月分の調査から

約半数を入れ替える方式に変更。

この際、賃金の高い企業を中心に入れ替えたため、

“いかにも賃金が上昇しているかのような”結果となった。

通常、統計のベースとなる取得データを変更した場合には、

変更に合わせて過去の統計を修正・改訂するのが当たり前。

厚労省は、それすら怠っていた。

賃金上昇の統計が発表されたことで、マスコミはこぞって

【アベノミクスの成果】などと称賛したが、

実態は【つくられた嘘の数字に踊らされたもの】であり、

厚労省がアベノミクスの成果を強調するために、

統計数字を“忖度”したのではないか、との疑惑まで指摘された」

(引用ここまで)

※いくらでもデータ次第で誤魔化せます。

↓

③「算出方法変更で賃金大幅伸び 今年の勤労統計 大企業多く反映

2018年9月22日 東京新聞」

http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201809/CK2018092202000161.html

↓

(画像はお借りしました)

(画像はお借りしました)