<本日の様子>

9月9日 室内水耕栽培で育てている野菜の状態です。大阪しろ菜・チンゲン菜・レタス・小松菜ですが大阪しろ菜もレタスもかなり徒長気味です。原因は光量不足か。

循環型の栽培箱で育てている味美菜・チンゲン菜・京ミズナです。これらは今からです。

9月11日 コーナンでチンゲン菜・レタス・サラダ菜の種を購入。早速レタスの種蒔きを行う。

そろそろ涼しくなりかけているので直接ウレタン培地に播きました。

9月13日 サラダ菜の種蒔きを行う。一昨日に播いた球レタスはほぼ70%近くが発芽してきています。やはりウレタン培地の性能の違いか、或いは新しく購入した種であるためか。

<栽培床を改良>

9月16日 トロ舟栽培床を循環式に組み換えトロ舟もPP衣装ケースに変えました。

また野菜が徒長気味なのは光量不足が原因なのかどうかを調べるためにメタルハライドランプを使って野菜の栽培もできるようにセットしました。今回はレタスを定植。光量子量を測ると460ほどあり蛍光灯に比べ約3倍です。

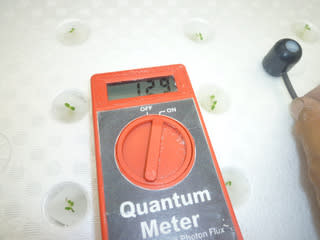

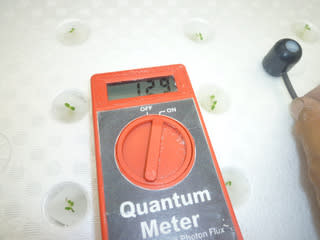

蛍光灯の方にもレタスとサラダ菜を定植しました。光量子量は130ほどです。

<本日の様子>

本日現在栽培しているのは味美菜・ミズナ・チンゲン菜・大阪しろ菜・小松菜と本日定植したレタス・サラダ菜です。

<栽培設備>

9月18日 金属棚を1台購入しメタルハライドも2台にしました。

これで栽培設備としては蛍光灯の栽培棚が6台、メタルハライドが2台、育苗棚が1台です。すべてを使うと消費電力は蛍光灯320W×6=1920W、メタルハライド320W×2=640W、育苗棚80W×3=240W その他ポンプなどを加えると2kw位になります。1日12時間照射すれ電力代は1ヶ月で約18000円(2kw×12×23×30)300株ほど栽培可能ですので1株あたり電気代は約60円になる計算です。それだけに徒長のない葉のしっかり育った野菜を作らなければ室内水耕栽培はペイしません。

<等量交換式水耕栽培用タイマーを製作>

9月20日 養液水耕栽培方式の中に給水と排水を繰り返すことで根の養分吸収と呼吸を交互に行わせて苗を育成していく等量交換水耕栽培という方式があることは前にも記載しましたがタイマーを使って交互にポンプを稼動させて養液の入れ替えをするのですが問題は2台のポンプを同時に正確に動かすことができるタイマースイッチが無いことです。リーベックスの24Hタイマーでは誤差がありすぎて使えません。そこでマイコンを使ってタイマーを作ることを考えたのですがもっと簡単に弊社で扱っているフィッシャーテクニックのインターフェイスボードとリレーを使って100Vの入切を制御できる制御盤を製作しました。通常9Vを使っていますが6Vアダプターを使ってモーター出力電圧を6V以下にしてリレーへの入力に使用するとフィッシャーの簡単なプログラムを使いながら尚且つ出力を制御できます。使用したリレーはオムロンのG3MCです。

時間設定は実際に水中ポンプを動かしながら状況を見て設定しました。(下から上への揚水の場合は13分、上から下への放水の場合は7分で丁度満水状態になりました。)その後インターフェイスにプログラムをダウンロードして稼動させるだけです。

感電防止の為に防水には2重3重の対策をしていますが万一に備え制御盤は金属ラックの最上部において栽培床からは離しています。これで等量交換式水耕栽培設備ができました。

9月20日 味美菜を少し収穫。レタス・サラダ菜を定植。

<徒長の原因は光源か>

9月21日 9月11日に種蒔きしたレタスは蛍光灯とメタルハライドの両方に定植してほぼ1週間になりますが成長に大きな違いが出ています。やはり蛍光灯の光量子量が不足しているのか蛍光灯で育てているレタスは徒長気味ですがメタルハライドの方は葉も茎もしっかりしています。そこで本日は両者の栽培場所を入れ替えて成長にどのような変化がでるか調べてみます。

一昨年の11月に記入しているデーターを見ると「使用蛍光灯はNECのビオルックスA(40W×2灯×2台)で照度および光量子束密度はプランター面で9000~10000ルクス、170μmolです。」とあるのですが現状ではかなり光量子量が落ちています。どの棚で計ってみても90~120μmolですから値としては約半分です。これでは徒長もやむをえませんので蛍光灯と栽培板の距離を短くしたり新しい蛍光灯へ入れ替えを行うなどにより光量子束密度が上がるように工夫したいと思います。

尚蛍光灯の種類についてはNECのビオレックスAとパナソニックを使っていますが購入先のスターライトさんからはNECは赤色が豊富なので定植後の初期育苗期に適していますがその後はパナソニックの蛍光灯の方が優れれいると教えていただいております。(パナソニックの植物育成用蛍光灯は他の光源に比べ「遠赤色光」の比率が抜群に高い。「遠赤色光」は植物の成長に際し、茎の節間の長さや葉の大きさなどに影響を及ぼします。各種の研究結果により、赤色(600~700nm) と 遠赤色光(700~800nm)の比率が小さいほど良いと言われています。この蛍光灯は、赤色(R)/遠赤色光(FR)比率が、1.0 です。自然昼光のR/FR比率が、1.1 と言われており、理論的には自然昼光よりも成長促進効果を上げるものと思われます。また、遠赤色光の割合が多いということは、「エマーソン効果」により光合成速度を上げるという効果をもたらすとのことです。)

手持ちのパナソニックに交換し吊り下げくさりを長くして照射距離を短くして光量子量を測ると130~160位になりました。これでも少ないでしょうが少しは良くなるでしょう。照度は9000~10000ルクスはあります。

また育苗期間はNECのビオレックスを使用し、その後はパナソニックを使用できるように栽培棚の上下で使用蛍光灯の配置を変えておいて栽培板を入れ替えれるようにしたいと思っています。

いずれにしろ野菜1株あたり80g~100g程度には育てなければ成功とはいえませんので何とか徒長問題からは脱却したいと思っています。

9月24日 メタルハライドのトロ舟も水中ポンプをつけて循環式にしました。またランプの位置も栽培状況にあわせて自由に動かせれるようにしました。

<本日の様子>

9月26日 小松菜・大阪しろ菜・チンゲン菜・ミズナです。10日前と比べるとかなり成長しているのが分かりますがそれでもチンゲン菜とミズナも徒長ぎみでひ弱です。味美菜は収穫済です。

サラダ菜およびレタスの様子です。

徒長気味だったレタスもメタルハライドに移して少ししっかりしてきたように思えますがまだ様子を見ないと分かりません。

9月9日 室内水耕栽培で育てている野菜の状態です。大阪しろ菜・チンゲン菜・レタス・小松菜ですが大阪しろ菜もレタスもかなり徒長気味です。原因は光量不足か。

循環型の栽培箱で育てている味美菜・チンゲン菜・京ミズナです。これらは今からです。

9月11日 コーナンでチンゲン菜・レタス・サラダ菜の種を購入。早速レタスの種蒔きを行う。

そろそろ涼しくなりかけているので直接ウレタン培地に播きました。

9月13日 サラダ菜の種蒔きを行う。一昨日に播いた球レタスはほぼ70%近くが発芽してきています。やはりウレタン培地の性能の違いか、或いは新しく購入した種であるためか。

<栽培床を改良>

9月16日 トロ舟栽培床を循環式に組み換えトロ舟もPP衣装ケースに変えました。

また野菜が徒長気味なのは光量不足が原因なのかどうかを調べるためにメタルハライドランプを使って野菜の栽培もできるようにセットしました。今回はレタスを定植。光量子量を測ると460ほどあり蛍光灯に比べ約3倍です。

蛍光灯の方にもレタスとサラダ菜を定植しました。光量子量は130ほどです。

<本日の様子>

本日現在栽培しているのは味美菜・ミズナ・チンゲン菜・大阪しろ菜・小松菜と本日定植したレタス・サラダ菜です。

<栽培設備>

9月18日 金属棚を1台購入しメタルハライドも2台にしました。

これで栽培設備としては蛍光灯の栽培棚が6台、メタルハライドが2台、育苗棚が1台です。すべてを使うと消費電力は蛍光灯320W×6=1920W、メタルハライド320W×2=640W、育苗棚80W×3=240W その他ポンプなどを加えると2kw位になります。1日12時間照射すれ電力代は1ヶ月で約18000円(2kw×12×23×30)300株ほど栽培可能ですので1株あたり電気代は約60円になる計算です。それだけに徒長のない葉のしっかり育った野菜を作らなければ室内水耕栽培はペイしません。

<等量交換式水耕栽培用タイマーを製作>

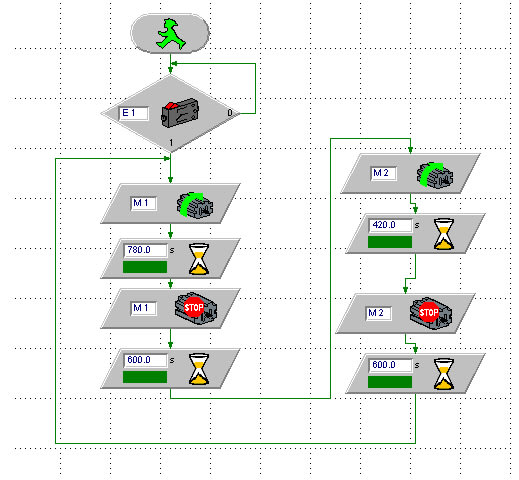

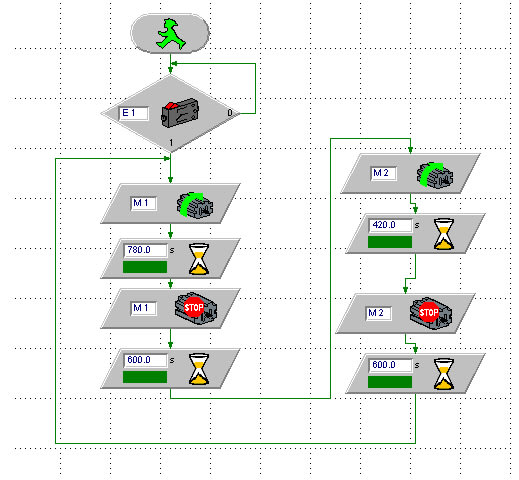

9月20日 養液水耕栽培方式の中に給水と排水を繰り返すことで根の養分吸収と呼吸を交互に行わせて苗を育成していく等量交換水耕栽培という方式があることは前にも記載しましたがタイマーを使って交互にポンプを稼動させて養液の入れ替えをするのですが問題は2台のポンプを同時に正確に動かすことができるタイマースイッチが無いことです。リーベックスの24Hタイマーでは誤差がありすぎて使えません。そこでマイコンを使ってタイマーを作ることを考えたのですがもっと簡単に弊社で扱っているフィッシャーテクニックのインターフェイスボードとリレーを使って100Vの入切を制御できる制御盤を製作しました。通常9Vを使っていますが6Vアダプターを使ってモーター出力電圧を6V以下にしてリレーへの入力に使用するとフィッシャーの簡単なプログラムを使いながら尚且つ出力を制御できます。使用したリレーはオムロンのG3MCです。

時間設定は実際に水中ポンプを動かしながら状況を見て設定しました。(下から上への揚水の場合は13分、上から下への放水の場合は7分で丁度満水状態になりました。)その後インターフェイスにプログラムをダウンロードして稼動させるだけです。

感電防止の為に防水には2重3重の対策をしていますが万一に備え制御盤は金属ラックの最上部において栽培床からは離しています。これで等量交換式水耕栽培設備ができました。

9月20日 味美菜を少し収穫。レタス・サラダ菜を定植。

<徒長の原因は光源か>

9月21日 9月11日に種蒔きしたレタスは蛍光灯とメタルハライドの両方に定植してほぼ1週間になりますが成長に大きな違いが出ています。やはり蛍光灯の光量子量が不足しているのか蛍光灯で育てているレタスは徒長気味ですがメタルハライドの方は葉も茎もしっかりしています。そこで本日は両者の栽培場所を入れ替えて成長にどのような変化がでるか調べてみます。

一昨年の11月に記入しているデーターを見ると「使用蛍光灯はNECのビオルックスA(40W×2灯×2台)で照度および光量子束密度はプランター面で9000~10000ルクス、170μmolです。」とあるのですが現状ではかなり光量子量が落ちています。どの棚で計ってみても90~120μmolですから値としては約半分です。これでは徒長もやむをえませんので蛍光灯と栽培板の距離を短くしたり新しい蛍光灯へ入れ替えを行うなどにより光量子束密度が上がるように工夫したいと思います。

尚蛍光灯の種類についてはNECのビオレックスAとパナソニックを使っていますが購入先のスターライトさんからはNECは赤色が豊富なので定植後の初期育苗期に適していますがその後はパナソニックの蛍光灯の方が優れれいると教えていただいております。(パナソニックの植物育成用蛍光灯は他の光源に比べ「遠赤色光」の比率が抜群に高い。「遠赤色光」は植物の成長に際し、茎の節間の長さや葉の大きさなどに影響を及ぼします。各種の研究結果により、赤色(600~700nm) と 遠赤色光(700~800nm)の比率が小さいほど良いと言われています。この蛍光灯は、赤色(R)/遠赤色光(FR)比率が、1.0 です。自然昼光のR/FR比率が、1.1 と言われており、理論的には自然昼光よりも成長促進効果を上げるものと思われます。また、遠赤色光の割合が多いということは、「エマーソン効果」により光合成速度を上げるという効果をもたらすとのことです。)

手持ちのパナソニックに交換し吊り下げくさりを長くして照射距離を短くして光量子量を測ると130~160位になりました。これでも少ないでしょうが少しは良くなるでしょう。照度は9000~10000ルクスはあります。

また育苗期間はNECのビオレックスを使用し、その後はパナソニックを使用できるように栽培棚の上下で使用蛍光灯の配置を変えておいて栽培板を入れ替えれるようにしたいと思っています。

いずれにしろ野菜1株あたり80g~100g程度には育てなければ成功とはいえませんので何とか徒長問題からは脱却したいと思っています。

9月24日 メタルハライドのトロ舟も水中ポンプをつけて循環式にしました。またランプの位置も栽培状況にあわせて自由に動かせれるようにしました。

<本日の様子>

9月26日 小松菜・大阪しろ菜・チンゲン菜・ミズナです。10日前と比べるとかなり成長しているのが分かりますがそれでもチンゲン菜とミズナも徒長ぎみでひ弱です。味美菜は収穫済です。

サラダ菜およびレタスの様子です。

徒長気味だったレタスもメタルハライドに移して少ししっかりしてきたように思えますがまだ様子を見ないと分かりません。