6月21日 (日曜日) 曇り

父の日のプレゼントは長男の嫁さんからのTシャツ(Burberry)だった。

後で高くつくかな?

ーーーーーー

先ほど水を含んだ大地の雑草を引き抜きに行ったが

上手く出来ないのであきらめた。

孫君もついてきて邪魔のような、楽しいような・・・・。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

この湿気の多さには閉口するが・・・

それと同時にこの時期は・・・

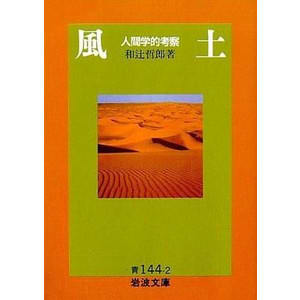

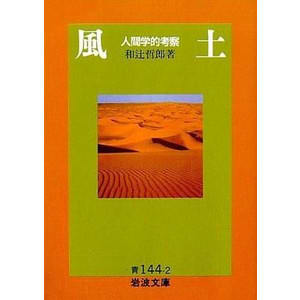

和辻哲郎さんの書いた”風土”という本のことが思い出される。

草柳太蔵氏の講演会でも彼はこの本は大切な一冊だと言っていたのが印象的であった。

モンスーン・砂漠・牧場の3種類に分類している。

私たちの住むここはモンスーン地域、人間は”受容的・忍従的”にならざろう得ない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

モンスーン的性格

私たちはモンスーン地域における人間の存在の仕方を「モンスーン的」と名づけた。

私たちの国民もその特殊な存在の仕方に於いてはまさにモンスーン的である。

すなわち受容的・忍従的である。

モンスーンにおける「湿潤」

私たちは、モンスーンの湿気を「湿潤」自身から理解する事ができる。

湿気はもっとも耐え難く、またもっとも防ぎ難いものである。

にもかかわらず、湿気は人間のうちに「自然への対抗」を呼び覚まさない。

その理由の一つは、陸に住む人間にとって、湿潤が自然の恵みを意味するからである。

が、理由の第二は、湿潤が自然の暴威をも意味する事である。

それは人間をして対抗を断念させるほどに巨大な力であり、

したがって人間をただ忍従的にするのである。

砂漠の乾燥は死の脅威をもって人間に迫るとしても、

人間を生かすその力によって人間に襲いかかるのではない。

人間は己の生の力によって死の脅威に対抗し得る。

忍従はそこでは死への忍従である。

よって湿潤なる自然の暴威は横溢せる力(生を恵む力)の脅威であって、

自然の側に存する「死」の脅威ではない。

忍従はここでは生への忍従である。

この意味においてもそれは砂漠の乾燥の相反にほかならない。

かくて、我々は一般にモンスーン域の人間の構造を受容的・忍従的として把握する事ができる。

この構造を示すものが「湿潤」である。

よって、南洋的人間がどうして文化的発展を示さなかったかを理解し得るのである。

南洋の風土は人間に対して豊かに食物を恵む。

人間は単純に自然に抱かれておればいいのである。

しかも人と自然との関係は、あらゆる移りゆきを含まないものである。

人間はその受容的・忍従的な関係において固定する。

====================

蛇足)

ヨーロッパの風土

ヨーロッパの風土は湿潤と乾燥との総合として規制される。

それはモンスーン地域のごとく暑熱がもたらす湿潤ではない。

したがって夏は乾燥期である。が、砂漠地域のごとく乾いてもいない。

だから冬は雨季である。この特性は、南と北との著しい相違にもかかわらず、

ヨーロッパを通じての特性である。

夏の乾燥・冬の湿潤

夏の乾燥、ここで私たちは牧場的なるものに出会うのである。

ヨーロッパには雑草がない。

雑草に旺盛な生活力を与えるものは暑熱と湿気との結合である。

すなわち梅雨とその後の照り込みとである。

しかるに夏の乾燥はちょうど必要な時にこの湿気を与えない。

したがって雑草は芽生える事ができない。

十月の雨はちょうど私たちにとっての梅雨であるが、

もちろん梅雨ほどに湿潤ではなく、日本の春雨ににた雨が時々降るという程度にすぎない。

こういうしずかな秋の雨に恵まれて暑熱を必要としない冬草の類が穏やかに芽生えてくる。

そうして驚くべき事には、野原にのみではなく、岩山の岩の間にさえもこういう柔らかい冬草が育つのである。

このように夏の乾燥と、冬の湿潤とは、雑草を駆逐して全土を牧場にしてしまう 。

。

ーーーーーーーーーーーーーーー

確かにヨーロッパの各国に行っても雑草に覆われているのを見たことがない!

私たちは、この湿潤(湿気)に対して従順に受け入れなければいけないわけだ!

腹を立てても意味がない、ただ自然に受け入れることなんだ!・・今頃になって

父の日のプレゼントは長男の嫁さんからのTシャツ(Burberry)だった。

後で高くつくかな?

ーーーーーー

先ほど水を含んだ大地の雑草を引き抜きに行ったが

上手く出来ないのであきらめた。

孫君もついてきて邪魔のような、楽しいような・・・・。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

この湿気の多さには閉口するが・・・

それと同時にこの時期は・・・

和辻哲郎さんの書いた”風土”という本のことが思い出される。

草柳太蔵氏の講演会でも彼はこの本は大切な一冊だと言っていたのが印象的であった。

モンスーン・砂漠・牧場の3種類に分類している。

私たちの住むここはモンスーン地域、人間は”受容的・忍従的”にならざろう得ない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

モンスーン的性格

私たちはモンスーン地域における人間の存在の仕方を「モンスーン的」と名づけた。

私たちの国民もその特殊な存在の仕方に於いてはまさにモンスーン的である。

すなわち受容的・忍従的である。

モンスーンにおける「湿潤」

私たちは、モンスーンの湿気を「湿潤」自身から理解する事ができる。

湿気はもっとも耐え難く、またもっとも防ぎ難いものである。

にもかかわらず、湿気は人間のうちに「自然への対抗」を呼び覚まさない。

その理由の一つは、陸に住む人間にとって、湿潤が自然の恵みを意味するからである。

が、理由の第二は、湿潤が自然の暴威をも意味する事である。

それは人間をして対抗を断念させるほどに巨大な力であり、

したがって人間をただ忍従的にするのである。

砂漠の乾燥は死の脅威をもって人間に迫るとしても、

人間を生かすその力によって人間に襲いかかるのではない。

人間は己の生の力によって死の脅威に対抗し得る。

忍従はそこでは死への忍従である。

よって湿潤なる自然の暴威は横溢せる力(生を恵む力)の脅威であって、

自然の側に存する「死」の脅威ではない。

忍従はここでは生への忍従である。

この意味においてもそれは砂漠の乾燥の相反にほかならない。

かくて、我々は一般にモンスーン域の人間の構造を受容的・忍従的として把握する事ができる。

この構造を示すものが「湿潤」である。

よって、南洋的人間がどうして文化的発展を示さなかったかを理解し得るのである。

南洋の風土は人間に対して豊かに食物を恵む。

人間は単純に自然に抱かれておればいいのである。

しかも人と自然との関係は、あらゆる移りゆきを含まないものである。

人間はその受容的・忍従的な関係において固定する。

====================

蛇足)

ヨーロッパの風土

ヨーロッパの風土は湿潤と乾燥との総合として規制される。

それはモンスーン地域のごとく暑熱がもたらす湿潤ではない。

したがって夏は乾燥期である。が、砂漠地域のごとく乾いてもいない。

だから冬は雨季である。この特性は、南と北との著しい相違にもかかわらず、

ヨーロッパを通じての特性である。

夏の乾燥・冬の湿潤

夏の乾燥、ここで私たちは牧場的なるものに出会うのである。

ヨーロッパには雑草がない。

雑草に旺盛な生活力を与えるものは暑熱と湿気との結合である。

すなわち梅雨とその後の照り込みとである。

しかるに夏の乾燥はちょうど必要な時にこの湿気を与えない。

したがって雑草は芽生える事ができない。

十月の雨はちょうど私たちにとっての梅雨であるが、

もちろん梅雨ほどに湿潤ではなく、日本の春雨ににた雨が時々降るという程度にすぎない。

こういうしずかな秋の雨に恵まれて暑熱を必要としない冬草の類が穏やかに芽生えてくる。

そうして驚くべき事には、野原にのみではなく、岩山の岩の間にさえもこういう柔らかい冬草が育つのである。

このように夏の乾燥と、冬の湿潤とは、雑草を駆逐して全土を牧場にしてしまう

。

。ーーーーーーーーーーーーーーー

確かにヨーロッパの各国に行っても雑草に覆われているのを見たことがない!

私たちは、この湿潤(湿気)に対して従順に受け入れなければいけないわけだ!

腹を立てても意味がない、ただ自然に受け入れることなんだ!・・今頃になって

。

。