1月25日 (木曜日) ② 風が強く吹く。

昨日の相撲は大の里の相撲に注目が集まる。

〇注目の大器が、大関初挑戦で完敗を喫した。

大の里は右を差して半身の体勢のまま強引に前に出たが、

豊昇龍の下手投げで土俵に転がされた。取組後は

「相手が格上だったので…。自分の持ち味を出し切れなかった」と

看板力士の強さを実感した様子。

「いい経験ができている。自分の力がどこまで通用するか。思い切ってやるだけ」と

気持ちを切り替えた。映像借用

============================ー

大器に足りないものとは?

大相撲初場所11日目(24日、東京・両国国技館)、

新入幕の大の里(23=二所ノ関)が大関豊昇龍(24=立浪)に3敗目。

前半の快進撃から一転、2日連続で役力士の壁にはね返された。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

毎日新聞 余録

「雪を積もらせぬためであろう、

湯槽(ゆぶね)から溢(あふ)れる湯を俄(にわか)づくりの溝で

宿の壁沿いにめぐらせてある」。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

川端康成が「雪国」に記している。

90年前に滞在した越後湯沢の温泉宿には独自の融雪設備があったのだろう。

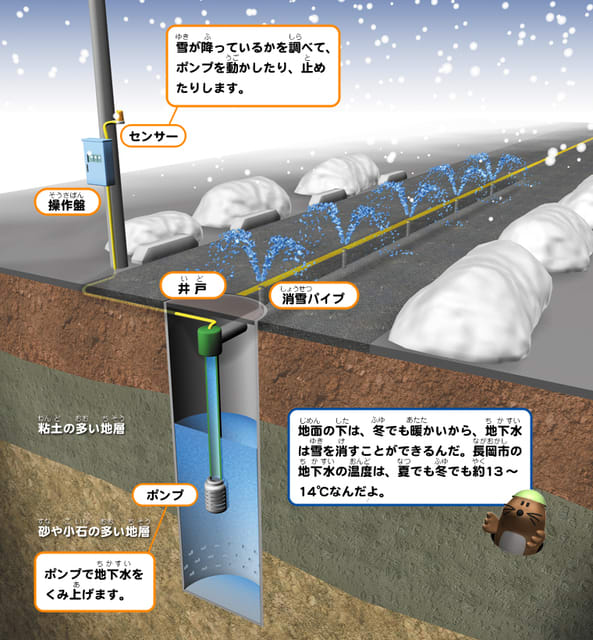

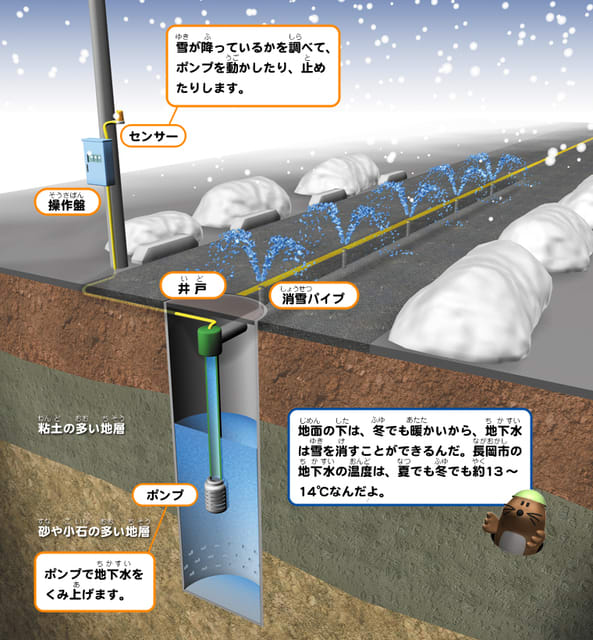

▲無論、今の設備に及ぶはずもない。

地中に埋め、冬も温度が下がらない地下水を道路にまく消雪パイプは

雪国に不可欠のインフラになった。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

同じ新潟の長岡市に「発祥の地」の碑がある。

▲柿の種の生みの親である浪花屋製菓の創業者、

今井与三郎氏が湧き水で雪が溶けることに気づいて考案したそうだ。

自力で作り上げ、1961年に料亭の依頼で店舗前の道路に初めて設置したという。

アイデアマンならではだ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▲全国に広がるきっかけはその2年後の「三八(さんぱち)豪雪」だった。

1月下旬以降、北陸から上信越にかけての鉄道がマヒし、

雪崩などで多くの犠牲者が出た。

物資不足も深刻化したが、料亭前の道路はアスファルトが露出していた。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▲その消雪パイプが能登半島地震で被害を受けた。

石川や富山、新潟では破損して使えなくなった場所も少なくない。

北陸ではきょうも大雪が予想される。

交通マヒにつながらないか心配だ。除雪の負担も増えるだろう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▲元日の本震に加え、その後の度重なる余震で強度が落ちている家屋もあるはずだ。

雪の重さに耐えられるかが気になる。

「梁柱(うつばりはしら)廂(ひさし)其外(そのほか)

すべて居室に係る所力(ちから)弱(よわき)はこれを補う。

雪に潰(つぶさ)れざる為也(ためなり)」。

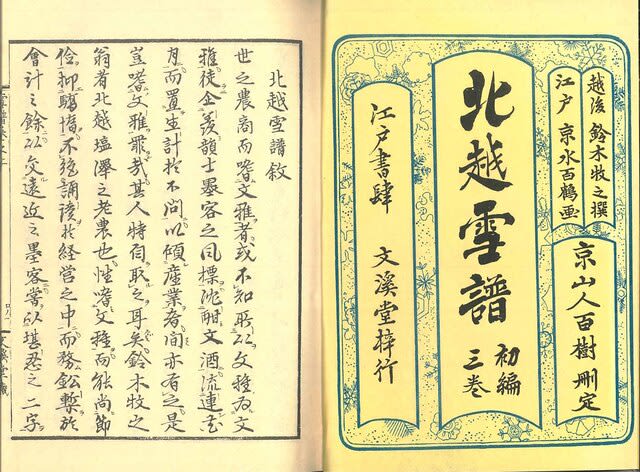

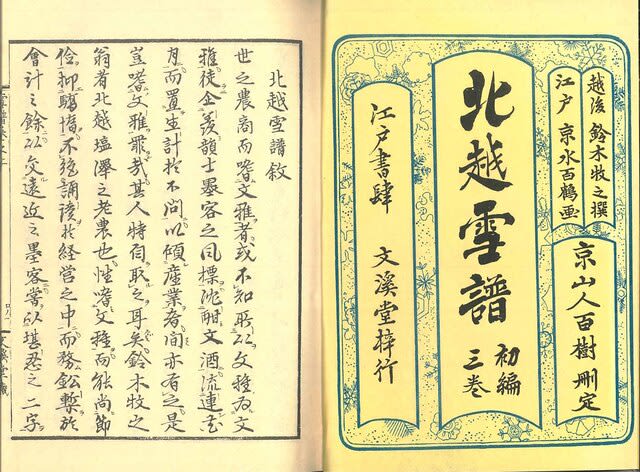

★川端が雪国の苦労を知る参考にした江戸後期の「北越雪譜(ほくえつせっぷ)」の

一節である。

==============================

★私も出向先が小千谷市でもあったので近い十日町からの、通う人も多かった。

雪の重み・怖さは少し覚えたがほんのちょとであった!

何度も訪れている新潟の十日町ここに鈴木牧之「ボクシ」の関係する家がある。

鈴木牧之は『北越雪譜ほくえつせっ ぷ 』の作者として有名です。

『北越雪譜』は,牧之がまだ若い頃に江戸に出た時,

江戸の人が雪国の雪の多さを知らないことに驚き,

越後の雪についての著述を始めたものでした。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

著作は完成したものの,出版にこぎつけたのは牧之が40歳に近づいた頃でした。

戯作者・山東京伝さんとうきょうでんの弟の山東京山さんとうきょうざんの協力を得てのことでした。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

越後の雪にまつわる習俗,

雪国の暮らしや自然・生態の話などをまとめ上げた『北越雪譜』は

当時,江戸でベストセラーになったそうです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

牧之は江戸自体の中期に越後国の魚沼郡の塩沢(現南魚沼市)で生まれました。

家は裕福な商家で,越後縮の仲買などを営んでいたという。

父の影響や街道筋に立ち寄る文人達との交流を通じて,

牧之は俳諧や書画に引き込まれていきました。

====================================

感じた雪国生活

〇消雪パイプの水は地下水の温度がちょうどいいらしい・・

あまり高いと町中が湯気のキリで真っ白に曇ってしまうという。

〇詰まると何処か一つの穴から強く噴き出して歩行者には厄介なものに・・

〇そう言えば雪の感知センサーは、その量によってか・・市で決めるのか?県で決めるのか?

タクシーは雪料金に変わる。私がいた頃は20%アップであった。

まして深夜割増も加えれば通常時の倍の料金になってくるので

雪国の生活は運賃も燃料も多く必要で、なんでも負担になってくる。実感!

=====================ー

メモ

■38豪雪の記録写真

資料室に眠る,1963年=昭和38年1月豪雪-いわゆる38豪雪

(三八豪雪,サンパチ豪雪,さんぱち豪雪)の画像をデジタル化しました。

50年以上前の写真で、撮影者も既に退職しており、正確な撮影日時や場所は不明ですが、新潟県の長岡市内(最深積雪量318cm)で撮られたもののようです。

このサンパチ豪雪を契機に、当時の長岡市で試験的に導入されつつあった、消雪パイプが全国に普及しました。その後、ジオテクサービスでも「散水消雪ノズル」や「消雪パイプブロック」の販売を開始し、当社の主力製品として現在に至ります。

映像は言葉で何べん言っても伝わらないものも一気に明らかに

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

でも、もうすぐ60年だ!

またこんなに降ったらと思うと・・・恐ろしい。

消雪パイプの活躍はすごいものだ!

昨日の相撲は大の里の相撲に注目が集まる。

〇注目の大器が、大関初挑戦で完敗を喫した。

大の里は右を差して半身の体勢のまま強引に前に出たが、

豊昇龍の下手投げで土俵に転がされた。取組後は

「相手が格上だったので…。自分の持ち味を出し切れなかった」と

看板力士の強さを実感した様子。

「いい経験ができている。自分の力がどこまで通用するか。思い切ってやるだけ」と

気持ちを切り替えた。映像借用

============================ー

大器に足りないものとは?

大相撲初場所11日目(24日、東京・両国国技館)、

新入幕の大の里(23=二所ノ関)が大関豊昇龍(24=立浪)に3敗目。

前半の快進撃から一転、2日連続で役力士の壁にはね返された。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

毎日新聞 余録

「雪を積もらせぬためであろう、

湯槽(ゆぶね)から溢(あふ)れる湯を俄(にわか)づくりの溝で

宿の壁沿いにめぐらせてある」。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

川端康成が「雪国」に記している。

90年前に滞在した越後湯沢の温泉宿には独自の融雪設備があったのだろう。

▲無論、今の設備に及ぶはずもない。

地中に埋め、冬も温度が下がらない地下水を道路にまく消雪パイプは

雪国に不可欠のインフラになった。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

同じ新潟の長岡市に「発祥の地」の碑がある。

▲柿の種の生みの親である浪花屋製菓の創業者、

今井与三郎氏が湧き水で雪が溶けることに気づいて考案したそうだ。

自力で作り上げ、1961年に料亭の依頼で店舗前の道路に初めて設置したという。

アイデアマンならではだ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▲全国に広がるきっかけはその2年後の「三八(さんぱち)豪雪」だった。

1月下旬以降、北陸から上信越にかけての鉄道がマヒし、

雪崩などで多くの犠牲者が出た。

物資不足も深刻化したが、料亭前の道路はアスファルトが露出していた。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▲その消雪パイプが能登半島地震で被害を受けた。

石川や富山、新潟では破損して使えなくなった場所も少なくない。

北陸ではきょうも大雪が予想される。

交通マヒにつながらないか心配だ。除雪の負担も増えるだろう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

▲元日の本震に加え、その後の度重なる余震で強度が落ちている家屋もあるはずだ。

雪の重さに耐えられるかが気になる。

「梁柱(うつばりはしら)廂(ひさし)其外(そのほか)

すべて居室に係る所力(ちから)弱(よわき)はこれを補う。

雪に潰(つぶさ)れざる為也(ためなり)」。

★川端が雪国の苦労を知る参考にした江戸後期の「北越雪譜(ほくえつせっぷ)」の

一節である。

==============================

★私も出向先が小千谷市でもあったので近い十日町からの、通う人も多かった。

雪の重み・怖さは少し覚えたがほんのちょとであった!

何度も訪れている新潟の十日町ここに鈴木牧之「ボクシ」の関係する家がある。

鈴木牧之は『北越雪譜ほくえつせっ ぷ 』の作者として有名です。

『北越雪譜』は,牧之がまだ若い頃に江戸に出た時,

江戸の人が雪国の雪の多さを知らないことに驚き,

越後の雪についての著述を始めたものでした。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

著作は完成したものの,出版にこぎつけたのは牧之が40歳に近づいた頃でした。

戯作者・山東京伝さんとうきょうでんの弟の山東京山さんとうきょうざんの協力を得てのことでした。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

越後の雪にまつわる習俗,

雪国の暮らしや自然・生態の話などをまとめ上げた『北越雪譜』は

当時,江戸でベストセラーになったそうです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

牧之は江戸自体の中期に越後国の魚沼郡の塩沢(現南魚沼市)で生まれました。

家は裕福な商家で,越後縮の仲買などを営んでいたという。

父の影響や街道筋に立ち寄る文人達との交流を通じて,

牧之は俳諧や書画に引き込まれていきました。

====================================

感じた雪国生活

〇消雪パイプの水は地下水の温度がちょうどいいらしい・・

あまり高いと町中が湯気のキリで真っ白に曇ってしまうという。

〇詰まると何処か一つの穴から強く噴き出して歩行者には厄介なものに・・

〇そう言えば雪の感知センサーは、その量によってか・・市で決めるのか?県で決めるのか?

タクシーは雪料金に変わる。私がいた頃は20%アップであった。

まして深夜割増も加えれば通常時の倍の料金になってくるので

雪国の生活は運賃も燃料も多く必要で、なんでも負担になってくる。実感!

=====================ー

メモ

■38豪雪の記録写真

資料室に眠る,1963年=昭和38年1月豪雪-いわゆる38豪雪

(三八豪雪,サンパチ豪雪,さんぱち豪雪)の画像をデジタル化しました。

50年以上前の写真で、撮影者も既に退職しており、正確な撮影日時や場所は不明ですが、新潟県の長岡市内(最深積雪量318cm)で撮られたもののようです。

このサンパチ豪雪を契機に、当時の長岡市で試験的に導入されつつあった、消雪パイプが全国に普及しました。その後、ジオテクサービスでも「散水消雪ノズル」や「消雪パイプブロック」の販売を開始し、当社の主力製品として現在に至ります。

映像は言葉で何べん言っても伝わらないものも一気に明らかに

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

でも、もうすぐ60年だ!

またこんなに降ったらと思うと・・・恐ろしい。

消雪パイプの活躍はすごいものだ!