F1は先日、初のレースから70周年を迎えました。本来ならお祝いということになりましょうが、言うまでもなくコロナ禍の影響で夏にようやく開幕できるかな、と言っている状況です。そんな中で、既に来季のドライバーの移籍などが話題になっており、開幕もしていないのに・・・というところです。

さて、このブログでもときどき紹介していますが、三栄のGPCar Storyでジョーダン199が取り上げられました。1999年のシーズンを戦ったマシンであります。発売から時間が経っていますのでご覧になった方も多いとは思いますが、読んでいて1999年のシーズンのことも含め、いろいろ思い出しました。

このシーズン、夏までは前年のチャンピオン、ミカ・ハッキネン(マクラーレン)とミハエル・シューマッハ(フェラーリ)の攻防が続いていたのですが、イギリスGPでシューマッハが負傷、長期離脱に見舞われます。これでハッキネン優位となるかと思いきやそうはならず、シューマッハの僚友エディ・アーバインがポイントを伸ばしていきます。そういった争いに割って入ったのが中団に位置する黄色いマシン、ジョーダン199でした。ジョーダンのマシンは日本の無限ホンダエンジン(当然のことながらホンダと深い関係にあったわけですが)を積み、シーズン中盤から後半にかけてハインツ・ハラルド・フレンツェンが2勝を挙げるなどタイトル争いに絡みます。最終的にはドライバー選手権でフレンツェン3位、デイモン・ヒル12位、コンストラクターズ(チーム)選手権では3位となりましたが、最終戦鈴鹿を残した数戦の段階では「もしかしたらフレンツェンが混乱を制してタイトルを獲るんじゃないか」と期待を抱かせてくれました。黄色いスズメバチが描かれたマシンは、巨大チームに対抗する中堅チームということも相まって、なにか「イケイケ」な感じがして、日本のエンジンということもあってティフォシ(フェラーリファン)の私でも応援したくなるものを持っていました。

本に話を戻しますと、マシン開発にあたったエンジニア、それから無限(現M-TEC)の関係者、ドライバーへのインタビューを通じて、ジョーダンチームの「最良の日々」がいかにして生まれたかを解き明かしてます。また、チームにとってはタイトル争いの分水嶺となったヨーロッパGP(ニュルブルクリンク)での二台のリタイアについても関係者の証言をそれぞれの視点で読むことで何が起きたのかを知ることができました。このシリーズの良いところはこの「複数の関係者の視点」にあると思っています。同じチーム内でも一つの出来事についてそれぞれの視点から語られることで読者にさまざまな想像、判断を与えてくれるように思います。

そして、このシーズン以降の話も含めて語られていることが多く、それもまた印象的でした。無限のF1参戦については、ホンダ本体が第二期参戦を止めた以降、いつの日か訪れるであろう第三期参戦の間までF1のエンジン開発の灯を絶やさないためのものだったということも語られています(これは当時私自身もなんとなくそんな感じで見ていましたが)。しかし、第三期のホンダ参戦についてはホンダ社内の様々な力関係が働き、当初の思惑とは違う方向に進んでいきます。このあたりは関係者が悔しさをにじませる言葉で語っています。

また、ドライバーのフレンツェンについては、ジョーダンチーム時代のことは語りたくない、とインタビューを拒否されたそうです。この後のシーズンでのチーム内の扱いなどもあり、触れてほしくないこともあるのでしょう。余談ですがフレンツェンはメルセデスのジュニアチーム出身で、途中でF3000参戦に活路を見出し、日本でも走っていたことがありました。その走りを見た「日本一速い男」星野一義が高く評価し「日本でくすぶってないでヨーロッパで戦ってこい」と激励したというエピソードも残っています(フレンツェン本人は大先輩が血相を変えて自分のところに来たので何か失礼をしたのではと心配したそうですが)。

フレンツェンがインタビューを拒否したというのも、あれだけの活躍をしたシーズンですから外から見れば輝かしい日々かもしれなくても、チームの内側では様々なことが起きていた、ということの現れなのでしょう。それはどんな世界でもあることですし、本人の中で触れてほしくない気持ちが強いのだと思いました。チームメイトのヒルも、3年前のチャンピオンとは思えないほど精彩を欠いており、このシーズンで引退します。引退までの心の葛藤や、チーム内での微妙な立ち位置などもインタビューで知ることができました。

この1999年シーズンですが、終盤にシューマッハが怪我から復帰し、タイトルはハッキネンとアーバインに絞られて最終戦、鈴鹿を迎えました。鈴鹿ではハッキネンが優勝して二年連続のタイトルを決めました。フェラーリに関してはシューマッハ2位、アーバイン3位ということでタイトル争いをしていたアーバインを先行させませんでした。シューマッハが僚友を先行させず2位、3位をキープすることでコンストラクターズタイトルを優先させた、という報道もありました。

この鈴鹿のレースは私も現地で観ておりました。フェラーリとしてはドライバーのタイトルは来年にお預けだな、まあ、みんなで頑張ってコンストラクターズタイトルを16年ぶりに取ったから良しとしよう、と思いながらサーキットの出口に向かって歩いていると、私の前を歩く親子連れの会話が耳に入りました。小さな男の子はフェラーリを応援していたらしく、アーバインがタイトルを獲れなかったことを残念そうに話していました。するとお父さんが「チャンピオンになりたければ誰かに手助けしてもらうのではなく、自分の力でトップに立って勝たなければならないんだよ」と優しく諭すように話していました。お父さん、いいこと言うじゃないか、と思ったものです。あの男の子も成人しているでしょうから、あの時の思い出を胸に今でも観戦しているのでしょうか。

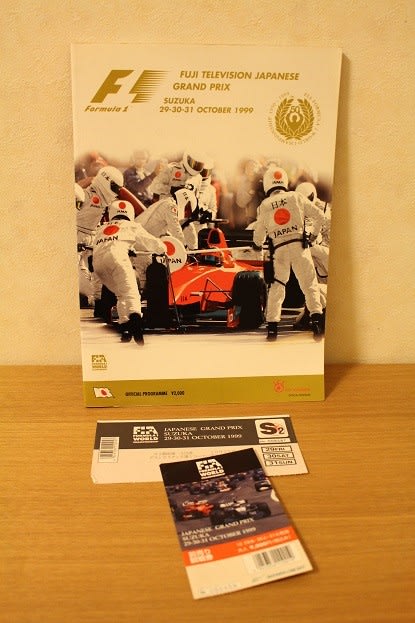

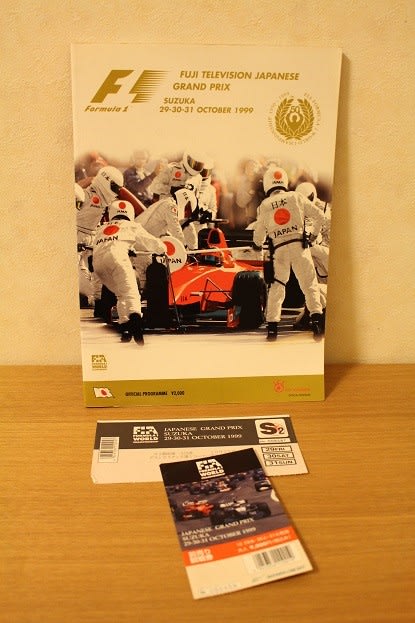

1999年日本グランプリのプログラムとチケット。当時、チケットは観戦券と指定券という形で別々になっていました。

同プログラムから、ジョーダンチームを紹介するページ

このブログでもたびたび登場するドイツの玩具プレイモービルでも、F1マシンの入ったセットがありました。銀色はマクラーレン・メルセデス、黄色はジョーダンでしょう。他にもフェラーリを模した赤い色のものなどがありました。ドイツでのF1人気がうかがえます。黄色と銀色のセットはアクセサリーがたくさん入った豪華版でして、いずれ「玩具道楽」のカテゴリーで紹介したいと思います。

さて、このブログでもときどき紹介していますが、三栄のGPCar Storyでジョーダン199が取り上げられました。1999年のシーズンを戦ったマシンであります。発売から時間が経っていますのでご覧になった方も多いとは思いますが、読んでいて1999年のシーズンのことも含め、いろいろ思い出しました。

このシーズン、夏までは前年のチャンピオン、ミカ・ハッキネン(マクラーレン)とミハエル・シューマッハ(フェラーリ)の攻防が続いていたのですが、イギリスGPでシューマッハが負傷、長期離脱に見舞われます。これでハッキネン優位となるかと思いきやそうはならず、シューマッハの僚友エディ・アーバインがポイントを伸ばしていきます。そういった争いに割って入ったのが中団に位置する黄色いマシン、ジョーダン199でした。ジョーダンのマシンは日本の無限ホンダエンジン(当然のことながらホンダと深い関係にあったわけですが)を積み、シーズン中盤から後半にかけてハインツ・ハラルド・フレンツェンが2勝を挙げるなどタイトル争いに絡みます。最終的にはドライバー選手権でフレンツェン3位、デイモン・ヒル12位、コンストラクターズ(チーム)選手権では3位となりましたが、最終戦鈴鹿を残した数戦の段階では「もしかしたらフレンツェンが混乱を制してタイトルを獲るんじゃないか」と期待を抱かせてくれました。黄色いスズメバチが描かれたマシンは、巨大チームに対抗する中堅チームということも相まって、なにか「イケイケ」な感じがして、日本のエンジンということもあってティフォシ(フェラーリファン)の私でも応援したくなるものを持っていました。

本に話を戻しますと、マシン開発にあたったエンジニア、それから無限(現M-TEC)の関係者、ドライバーへのインタビューを通じて、ジョーダンチームの「最良の日々」がいかにして生まれたかを解き明かしてます。また、チームにとってはタイトル争いの分水嶺となったヨーロッパGP(ニュルブルクリンク)での二台のリタイアについても関係者の証言をそれぞれの視点で読むことで何が起きたのかを知ることができました。このシリーズの良いところはこの「複数の関係者の視点」にあると思っています。同じチーム内でも一つの出来事についてそれぞれの視点から語られることで読者にさまざまな想像、判断を与えてくれるように思います。

そして、このシーズン以降の話も含めて語られていることが多く、それもまた印象的でした。無限のF1参戦については、ホンダ本体が第二期参戦を止めた以降、いつの日か訪れるであろう第三期参戦の間までF1のエンジン開発の灯を絶やさないためのものだったということも語られています(これは当時私自身もなんとなくそんな感じで見ていましたが)。しかし、第三期のホンダ参戦についてはホンダ社内の様々な力関係が働き、当初の思惑とは違う方向に進んでいきます。このあたりは関係者が悔しさをにじませる言葉で語っています。

また、ドライバーのフレンツェンについては、ジョーダンチーム時代のことは語りたくない、とインタビューを拒否されたそうです。この後のシーズンでのチーム内の扱いなどもあり、触れてほしくないこともあるのでしょう。余談ですがフレンツェンはメルセデスのジュニアチーム出身で、途中でF3000参戦に活路を見出し、日本でも走っていたことがありました。その走りを見た「日本一速い男」星野一義が高く評価し「日本でくすぶってないでヨーロッパで戦ってこい」と激励したというエピソードも残っています(フレンツェン本人は大先輩が血相を変えて自分のところに来たので何か失礼をしたのではと心配したそうですが)。

フレンツェンがインタビューを拒否したというのも、あれだけの活躍をしたシーズンですから外から見れば輝かしい日々かもしれなくても、チームの内側では様々なことが起きていた、ということの現れなのでしょう。それはどんな世界でもあることですし、本人の中で触れてほしくない気持ちが強いのだと思いました。チームメイトのヒルも、3年前のチャンピオンとは思えないほど精彩を欠いており、このシーズンで引退します。引退までの心の葛藤や、チーム内での微妙な立ち位置などもインタビューで知ることができました。

この1999年シーズンですが、終盤にシューマッハが怪我から復帰し、タイトルはハッキネンとアーバインに絞られて最終戦、鈴鹿を迎えました。鈴鹿ではハッキネンが優勝して二年連続のタイトルを決めました。フェラーリに関してはシューマッハ2位、アーバイン3位ということでタイトル争いをしていたアーバインを先行させませんでした。シューマッハが僚友を先行させず2位、3位をキープすることでコンストラクターズタイトルを優先させた、という報道もありました。

この鈴鹿のレースは私も現地で観ておりました。フェラーリとしてはドライバーのタイトルは来年にお預けだな、まあ、みんなで頑張ってコンストラクターズタイトルを16年ぶりに取ったから良しとしよう、と思いながらサーキットの出口に向かって歩いていると、私の前を歩く親子連れの会話が耳に入りました。小さな男の子はフェラーリを応援していたらしく、アーバインがタイトルを獲れなかったことを残念そうに話していました。するとお父さんが「チャンピオンになりたければ誰かに手助けしてもらうのではなく、自分の力でトップに立って勝たなければならないんだよ」と優しく諭すように話していました。お父さん、いいこと言うじゃないか、と思ったものです。あの男の子も成人しているでしょうから、あの時の思い出を胸に今でも観戦しているのでしょうか。

1999年日本グランプリのプログラムとチケット。当時、チケットは観戦券と指定券という形で別々になっていました。

同プログラムから、ジョーダンチームを紹介するページ

このブログでもたびたび登場するドイツの玩具プレイモービルでも、F1マシンの入ったセットがありました。銀色はマクラーレン・メルセデス、黄色はジョーダンでしょう。他にもフェラーリを模した赤い色のものなどがありました。ドイツでのF1人気がうかがえます。黄色と銀色のセットはアクセサリーがたくさん入った豪華版でして、いずれ「玩具道楽」のカテゴリーで紹介したいと思います。