昨日に引き続き2004年のBAR006ホンダをめぐる話です。2004年シーズンはミハエル・シューマッハが独走でタイトルを獲得、実に5年連続の王座となりました。そんな中で迎えた日本GPでしたが、いきなり不穏な空気に包まれます。台風22号が接近していて、週末には中部地方を直撃するのでは、と言われていました。

(2004年日本GP プログラム)

初日の金曜日から既に強い雨となっていました。私はグランドスタンドにいましたが、当時は屋根のある席は限られており、私は野ざらしでベネトンのポンチョを被り、背もたれの無いベンチシートで見守りました。雨具がきかないほどの強い雨で心も折れます。おそらく、サーキットにいる時点で耳にしたとは思いますが、土曜日は台風が接近するのでサーキットは閉鎖します、予選と決勝を日曜にまとめて行います、ということでF1史上初めての「ワンデーレース」となりました。金曜日にいつまで私がサーキットにいたかは覚えていませんが、津まで伊勢鉄道で出て、近鉄特急に乗った途端にすごくほっとした気分だったことはよく覚えています。

名古屋も台風が接近している、ということであわただしくなっていました。特にメディアなどで「伊勢湾台風以来」という言葉が聞かれたのでなおさらです。確かに予想進路が伊勢湾台風のそれと酷似していましたので、中京地区の人にとっては昔の話なれど、やはり「これは大変だぞ」という気持ちになったことでしょう。しかし、近年のように交通機関が計画運休する、とかお店を閉める、といったことは少なかったように思います。ホテルは繁華街の栄にありました。今は無くなってしまったようですが、古めかしい感じで、鉄の扉にアクリルの棒状のキーホルダーという、なんとも風情のあるお宿でした。当然オートロックでもなかったような・・・。雨で濡れたズボンを乾かし、靴に新聞紙を沢山詰めて何度も取り換えて・・・と思わぬ金曜日の夜を過ごしました。気温も下がってまいりまして、サーキットで買ったルノーのパーカーが役に立ちました。

さて、これで土曜日の予定が丸々空いてしまいました。長久手にあるトヨタの博物館が開いているようだったので、地下鉄に乗って行ってみました。同じような理由で訪れている方も見かけました。初めての訪問でしたが、珍しい車もたくさんあって興味深かったです。台風は当初より東寄りにコースを取りましたので、静岡、関東で被害をもたらします。この土曜日に日比谷野外音楽堂でT-SQUAREの公演が予定されていましたが、当然中止になりました。私の友人夫妻が霞が関まで行ってやっぱり中止だと知って帰った、と後で教えてくれました。

名古屋駅前の百貨店も開いていて、少し遅めの昼を食べてホテルに戻りました。それでも時間が空いています。途中のコンビニで買った食玩の飛行機を組み立てたり(あの頃は食玩をコンビニでよく見かけました)、ホテルの中のテナントにマッサージのお店があって、服を着たままマッサージできます、ということで体の疲れをほぐしてもらったりしました。栄で晩御飯を食べ、初のワンデーレースに向けて英気を養いました。サーキットにいたドライバー達もそれぞれのお休みを過ごしたようで、M.シューマッハは遊園地・ホテル併設のボウリング場で楽しんだ、という記事を見かけました。自由席で観戦される方の中には徹夜で場所取りとか、オートキャンプ場で夜を過ごす方もいましたが、どこで、どうやって一夜を明かしたのか、みなさん大変だったと思います。

日曜日はJRと伊勢鉄道を使ってサーキットに着いたと思います。GPスクエアと呼ばれる広場でT-SQUAREがリハーサルをしています。野音の中止の後でどうやってここまで来たのか不思議です。T-SQUAREは特設ステージでミニライブを行い、私も観ました。

(リハーサル風景・安藤正容さん(左・ギター)、伊東たけしさん(中央・ewi)の姿が見えます)

午前9時からの予選は当初ウェット路面でしたが、次第に乾き始めてドライコンディションになりました。ポールはミハエル・シューマッハ、そして2位に弟のラルフ・シューマッハ、3位がジャガーのマーク・ウェバー、4位に佐藤琢磨、5位にジェンソン・バトンと続きます。日曜午前にはサポートレースや、ホンダの初参戦40年を記念したパレードランが予定されていましたが、確か両方とも中止になったのではないかと思います。佐藤琢磨は4位でしたが、ウェバーなら前に出られそうですし、もしかしたらラルフ・シューマッハのウィリアムズにも勝てるんじゃないか、と思っていました。

(予選に向かうM.シューマッハ)

(BAR・ホンダのピット)

(ウィリアムズ・BMW ラルフ・シューマッハのマシン。白と紺のBMWカラーはすっきりとしていて好きでした)

(今も2コーナーあたりはジャパンパワーの応援席ですが、このときも琢磨の応援席がありました)

(グリッド上に向かうメカニックたち。BARの外国人メカニックはハチマキしています)

(ピットレーンの出口が良く見える席でしたので、ピットスタートのミナルディチームのマシンが見えました。ミナルディのバウムガルトナーは琢磨が3位に入ったアメリカGPで8位に入賞。これがシーズン中チーム唯一のポイントでした)

決勝は午後2時半スタートでした。スタートが良かったのはバトンで、琢磨とウェバーを抜いて一気に3位に上がります。バトンに前を押さえられてしまったことで、バトンより1回多いピットストップ・給油戦略を取っていた琢磨は不利な展開です。

(フェラーリ・シューマッハに対するサインボード 現在1位、4.6秒後方にラルフ(シューマッハ)、14.3秒後方に佐藤(琢磨)、9周目 という表記です)

一度は琢磨も3位に立ちましたが、バトンに逆転され、結局レースはそのままむの展開で進み、M.シューマッハが一度もラップリーダーを渡すことなく勝利。2位に弟のラルフ・シューマッハが入り、兄弟での1-2という結果が生まれました。3位にバトンが入り、佐藤琢磨が4位でした。地元鈴鹿で期待されていた表彰台に届かず、私も嬉しかったというよりも残念な気分になりました。もし、角田裕毅が4位に入れば、今なら大騒ぎでしょうが、この時の佐藤琢磨に関しては「琢磨ならもっと上に行けたはず」と当時の私は思っていたわけです。

表彰式もそこそこに名古屋に戻りました。日曜も名古屋に泊っていたかもしれません。長く感じるグランプリの週末でした。

この後、私は上下別になっている雨具を買い、雨の予報がなくとも荷物に入れるようになりました。ちなみに今使っているのはワークマンのものです。雨への対処は秋開催だろうが春開催だろうが求められますので、雨具だけでなくバッグをカバーで覆ったりとか、いろいろなことをしています。

ワンデーレースはその後も日本GPをはじめ、いくつかのグランプリで行われています。それだけ気候変動でひどい天気になることが多くなっているわけでもあります。史上初のワンデーレース、さらに史上初めて同じ日にポールポジションと決勝の優勝を果たした、M.シューマッハのレースを目撃したというのは貴重な機会となりました。

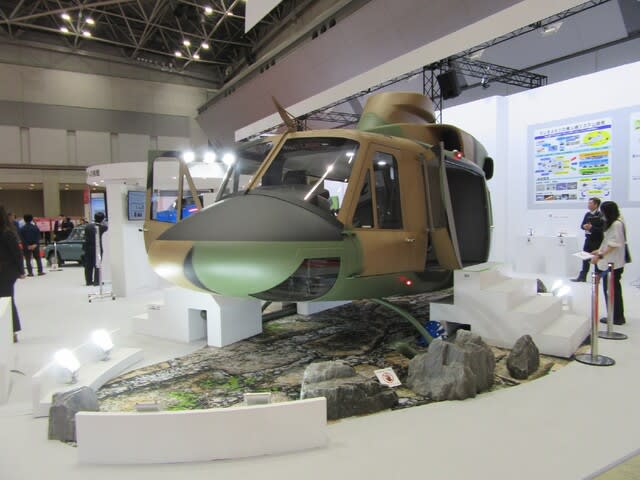

ホンダ参戦40年を記念した展示から

1966年デビューのRA273 タミヤの1/12キットでおなじみです。あまり見かけない感があります

第二期初期のマシン スピリット・ホンダ

エンジンなどが入っていない展示用と思われますが、マシンも随分みかけました。

BARホンダ

オリンパスのブースにフェラーリのマシンがありました。中継のスポンサーにもなっていましたっけ。

マクラーレン・メルセデス

マイルドセブンはルノーを支援していました。以前は試供品(当然タバコですが)を配っていたこともありました。

トヨタもワークス参戦していました。

日本GP仕様としてミニカーも後日発売されました。

(タバコ広告禁止はミニカーの世界にもおよび、本来ならあるはずの「ラッキーストライク」の広告はありません)

20年前は今よりも不便なところは多かったし、トイレは仮設が並ぶ野外フェス状態でしたが、それでもまだ企業ごと、自動車メーカーごとのオリジナリティのある展示があったりして、それはそれで楽しかったものです。パチモンすれすれだったり、F1と直接関係ないけど自動車ネタのグッズも見かけました。残してあった当時のチケットを見たら、この20年で値段も倍、場所によってはそれ以上になっています。俺の給料、倍になっていないのに。