5月24日はモナコグランプリが予定されておりましたが、新型コロナウイルスの影響で中止となり、CS放送のフジテレビNEXTでは1992年モナコGPを当時の実況音声により放送しました。

1992年のF1シーズンですが、ナイジェル・マンセルと彼のマシン、ウィリアムズFW14B・ルノーが絶好調で、開幕から5連勝を挙げてモナコに乗り込みます。その強さは他を圧倒しており、口には出さないもののセナのファンだった私の母などは「マンセルばかり勝ってつまらない」と言っていたほどです(マンセルファンのみなさまごめんなさい)。モナコでもポールポジションからスタートしたマンセルは終盤までリードを築き、自身のモナコ初優勝が見えていましたが、残り数周というところでホイールのトラブルによりピットイン、ピットアウトした時にはマクラーレン・ホンダを駆るアイルトン・セナに先行を許します。

ここからマンセルの猛追とセナの逃げ(とブロック)が続き、モナコGP史上に名を残すバトルとなりました。当時、この放送の実況を担当したフジテレビの三宅正治アナウンサーの「ここはモナコ・モンテカルロ、絶対に抜けない」という名調子は日本の視聴者の間でも今も語り草になっています。私も最後の数週は画面にくぎ付けとなり、二人の激しくもフェアな戦いに見入りました。最終ラップに入ったことすらも気が付かないほどで、チェッカーが振られてレースが終わり、セナが優勝した時は、大変感動したものです。

さて、マンセルがピットアウトした後の三宅アナの実況ですが、横で解説された今宮純氏は三宅アナに「リアルな実況をしてもらったほうが番組のためにもいい」とひたすらしゃべってもらい、自身は合いの手を入れるように短くコメントするように心がけたと述べています。それがあの「一世一代のF1実況」につながったのですが、私は「ここはモナコ・モンテカルロ~」よりも「ここのスピードはホンダは速いぞ」、「ここからの立ち上がりはホンダが速い」という実況の方が気になってしまったものです。いくらセナとホンダパワーを以てしても、ウィリアムズルノーにスピードと加速では勝てないだろう、と思っていました。これは例えとしてはちょっと違うかもしれませんが、スキージャンプの中継で「ここまで飛んでテレマークまで決めてますよ」と思いっきり日本選手に肩入れしちゃう解説を思い出してしまったものです。これは「こんなに遠くまで飛んだ上に、飛型点が加算されるテレマーク姿勢を着地に入れることで高いポイントをマークしている」ということなのですが、中立な立場などこの際関係ないでしょ、というわけです。

モナコGPに話を戻しますが、実際のところホンダパワーはどうだったのかということですが、本ブログでもよくご紹介しているGPCar Storyに答えのヒントがあります。2013年に刊行されたこのシリーズの3巻目、ウィリアムズFW14Bを取り上げた号で、今宮純氏がこのモナコGPについて解説しています。レース展開に関して言えば、予選3番手だったセナは、スタートで予選2番手でマンセルのチームメイト、リカルド・パトレーゼを抜いて2位に上がっています。マンセルに差をつけられつつも、セナは一周だけスローダウンした(カメラが捉えておらず、なぜセナがタイムを落としたのかは不明だそうです)だけで、あとは一定のペースで2位を走り続け、逆転後はラップタイムではマンセルにかなわないものの、なんとか抑えきっています。予選の行われた土曜までは、スピードではルノーエンジンの方が速かったのですが、決勝日朝のウォームアップ走行では最高速の出るモナコ名物のトンネル出口付近でセナは時速266.6キロ、マンセルは時速265.89キロ、スタート・フィニッシュのコントロールライン付近ではセナは時速246.0キロ、マンセルは時速243.17キロとセナの方が上回っていました。ホンダも時速200キロ以上領域の加速では負けない、という自負があったそうです。もちろん、単純にこのスピードの比較だけですべてを語ることはできませんが「ここのスピードはホンダが(本当に)速かった」と言えるわけで、三宅アナも日曜朝のデータを前提に実況されていたのかもしれないですね。

このレース、途中まではマンセルの独走なわけですが、他のドライバー達にはさまざまなドラマが待っていました。3位争いはマンセルのチームメイト、当時最多出場を誇るパトレーゼとこの年が初のモナコだったミハエル・シューマッハが延々とバトルを繰り広げました。パトレーゼは1977年からF1に参戦しており、1982年には大混乱のレースを制し、キャリア初優勝をモナコで挙げています。ここでもコーナーの入り口で差を詰められながらも、コーナーの立ち上がりではシューマッハに差をつけ、結果として3位に入っています。シューマッハの車載カメラを見るとパトレーゼが余裕をもってコーナリングをしつつ、リードを保っているのが分かります。まだまだ若手には負けない、というところを見せていました。シューマッハですが「バナナノーズ」と言われたベネトンB192を駆っていました。この年は特徴的なデザインのマシンが多く、フェラーリはF92Aというジェット戦闘機のよう、と評されたマシンを投入しますが、そのラディカルなデザインは早すぎた名機とでも言うべきか、かつてアメリカ海軍で短期間使用されたF7Uカットラス戦闘機に通じるものを持っていました。

低速コースゆえに非力なマシンでもドライバーの腕次第で・・・となるのもモナコの特徴であり、ベテランのロベルト・モレノやガブリエーレ・タルキーニが弱小チームから予選を勝ち上がって決勝に出走しています。それとは裏腹にこの年のルーキーだった片山右京は予備予選落ちを喫しています。

また、マンセルのピットインによる首位交代ですが、きちんと把握していたのは独自にカメラを持ち込んでいたフジテレビくらいだったと聞きます。そのあたりの用意周到さも、あの実況を生んだ背景にあるようです。また、この時のモナコ、実は古舘伊知郎氏が実況を担当する予定でしたが本人の体調の問題で三宅アナが代わりに担当したそうで、古館氏はこの一世一代の実況を逃してしまい大いに悔しがっていたとか。

このレース、印象的だったのはレース後のシャンパンファイトで、疲労困憊した三人のドライバーがお互いを称えあっています。マンセルはとうとう路面に座り込んでしまいました。セナを猛追する中で記録した最速ラップが予選4番手のタイムより速いなど、持てる力を使い切ったのでしょう。アクティブサスペンションを搭載したウィリアムズのマシンは従来のマシンとドライビングの感覚も異なるため、マシンの特性を理解するだけでも大変なのですが、そのマシンでモナコの市街地コースを縦横無尽に暴れまわり、さらにはレース終盤に予選並みのアタックをしたわけですから、いくら「猫よりも素早い反射神経」と言われた「ライオンハート」マンセルでも厳しいレースだったのでしょう。勝者セナはこれで1989年以来のモナコ5連勝となり、翌1993年にも優勝しています。逆にマンセルにとってはモナコはとうとう勝てないサーキットになりました。

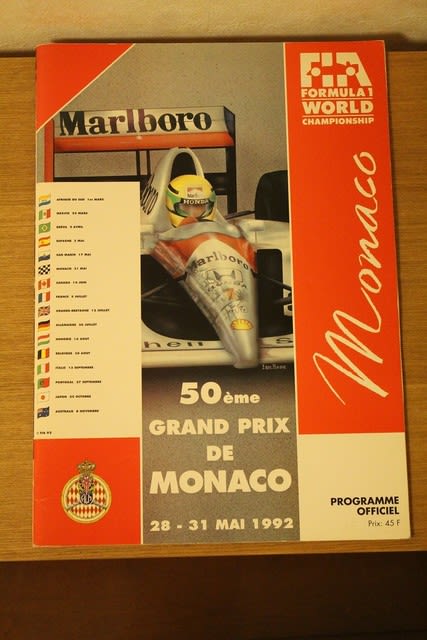

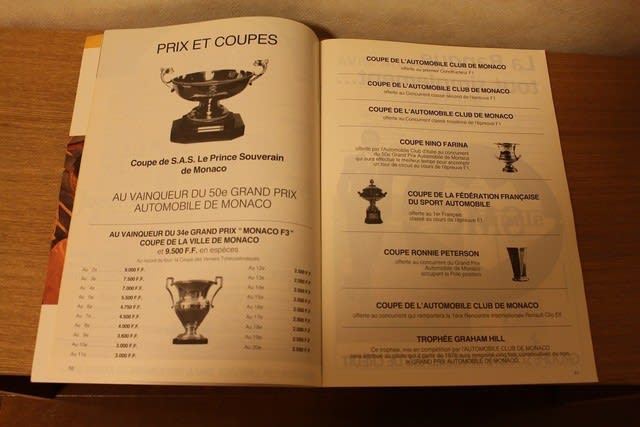

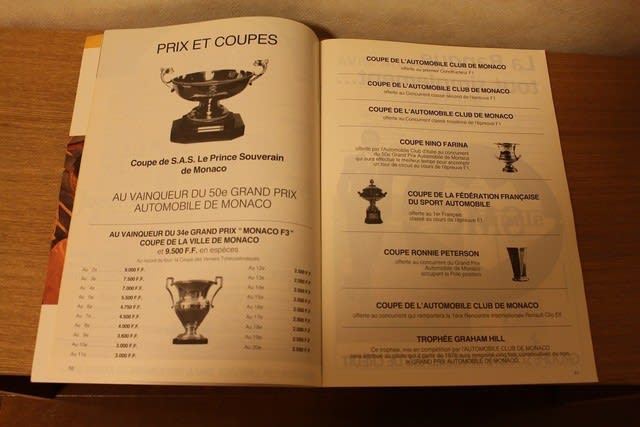

1992年モナコGPのプログラム。前座のF3レースについては賞金額が示されたページもあります。

この時のモナコのF3レースでは1997年のF1王者ジャック・ヴィルヌーブをはじめフランク・ラゴルス、ミハエル・クルム、マッシミリアーノ・パピス、ペドロ・ラミーといった日本、欧州などで活躍したドライバーがエントリーしていました。

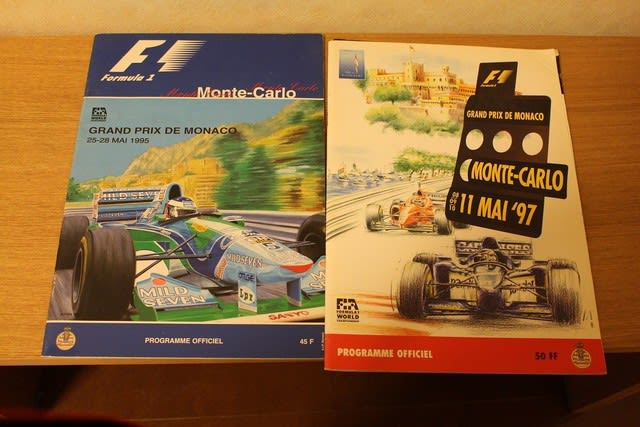

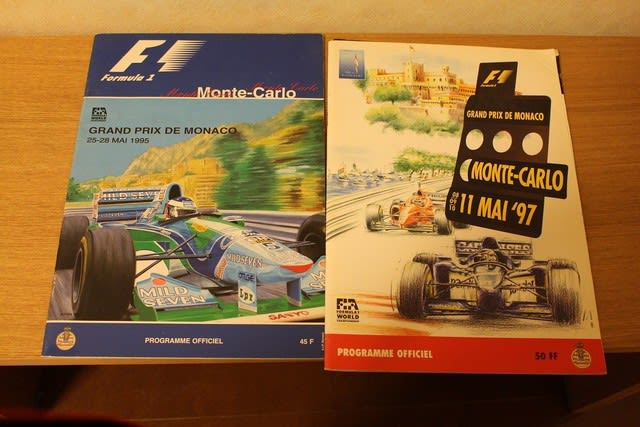

モナコGPのプログラムは長らく、前年のモナコを制したマシンのイラストが表紙を飾っていました。

1992年(1991年マクラーレン・ホンダMP4/6)

1995年(1994年 ベネトン・フォードB194

1997年(1996年 リジェ・無限ホンダJS43)

マンセルはこのモナコをはじめ「勝てなかったレース」が注目されるくらい強さを発揮し、夏にはタイトルを決めています。彼の駆るFW14Bというマシン、やはりこの時代のF1マシンの完成形だったのかなという思いを強くしています。

1992年のF1シーズンですが、ナイジェル・マンセルと彼のマシン、ウィリアムズFW14B・ルノーが絶好調で、開幕から5連勝を挙げてモナコに乗り込みます。その強さは他を圧倒しており、口には出さないもののセナのファンだった私の母などは「マンセルばかり勝ってつまらない」と言っていたほどです(マンセルファンのみなさまごめんなさい)。モナコでもポールポジションからスタートしたマンセルは終盤までリードを築き、自身のモナコ初優勝が見えていましたが、残り数周というところでホイールのトラブルによりピットイン、ピットアウトした時にはマクラーレン・ホンダを駆るアイルトン・セナに先行を許します。

ここからマンセルの猛追とセナの逃げ(とブロック)が続き、モナコGP史上に名を残すバトルとなりました。当時、この放送の実況を担当したフジテレビの三宅正治アナウンサーの「ここはモナコ・モンテカルロ、絶対に抜けない」という名調子は日本の視聴者の間でも今も語り草になっています。私も最後の数週は画面にくぎ付けとなり、二人の激しくもフェアな戦いに見入りました。最終ラップに入ったことすらも気が付かないほどで、チェッカーが振られてレースが終わり、セナが優勝した時は、大変感動したものです。

さて、マンセルがピットアウトした後の三宅アナの実況ですが、横で解説された今宮純氏は三宅アナに「リアルな実況をしてもらったほうが番組のためにもいい」とひたすらしゃべってもらい、自身は合いの手を入れるように短くコメントするように心がけたと述べています。それがあの「一世一代のF1実況」につながったのですが、私は「ここはモナコ・モンテカルロ~」よりも「ここのスピードはホンダは速いぞ」、「ここからの立ち上がりはホンダが速い」という実況の方が気になってしまったものです。いくらセナとホンダパワーを以てしても、ウィリアムズルノーにスピードと加速では勝てないだろう、と思っていました。これは例えとしてはちょっと違うかもしれませんが、スキージャンプの中継で「ここまで飛んでテレマークまで決めてますよ」と思いっきり日本選手に肩入れしちゃう解説を思い出してしまったものです。これは「こんなに遠くまで飛んだ上に、飛型点が加算されるテレマーク姿勢を着地に入れることで高いポイントをマークしている」ということなのですが、中立な立場などこの際関係ないでしょ、というわけです。

モナコGPに話を戻しますが、実際のところホンダパワーはどうだったのかということですが、本ブログでもよくご紹介しているGPCar Storyに答えのヒントがあります。2013年に刊行されたこのシリーズの3巻目、ウィリアムズFW14Bを取り上げた号で、今宮純氏がこのモナコGPについて解説しています。レース展開に関して言えば、予選3番手だったセナは、スタートで予選2番手でマンセルのチームメイト、リカルド・パトレーゼを抜いて2位に上がっています。マンセルに差をつけられつつも、セナは一周だけスローダウンした(カメラが捉えておらず、なぜセナがタイムを落としたのかは不明だそうです)だけで、あとは一定のペースで2位を走り続け、逆転後はラップタイムではマンセルにかなわないものの、なんとか抑えきっています。予選の行われた土曜までは、スピードではルノーエンジンの方が速かったのですが、決勝日朝のウォームアップ走行では最高速の出るモナコ名物のトンネル出口付近でセナは時速266.6キロ、マンセルは時速265.89キロ、スタート・フィニッシュのコントロールライン付近ではセナは時速246.0キロ、マンセルは時速243.17キロとセナの方が上回っていました。ホンダも時速200キロ以上領域の加速では負けない、という自負があったそうです。もちろん、単純にこのスピードの比較だけですべてを語ることはできませんが「ここのスピードはホンダが(本当に)速かった」と言えるわけで、三宅アナも日曜朝のデータを前提に実況されていたのかもしれないですね。

このレース、途中まではマンセルの独走なわけですが、他のドライバー達にはさまざまなドラマが待っていました。3位争いはマンセルのチームメイト、当時最多出場を誇るパトレーゼとこの年が初のモナコだったミハエル・シューマッハが延々とバトルを繰り広げました。パトレーゼは1977年からF1に参戦しており、1982年には大混乱のレースを制し、キャリア初優勝をモナコで挙げています。ここでもコーナーの入り口で差を詰められながらも、コーナーの立ち上がりではシューマッハに差をつけ、結果として3位に入っています。シューマッハの車載カメラを見るとパトレーゼが余裕をもってコーナリングをしつつ、リードを保っているのが分かります。まだまだ若手には負けない、というところを見せていました。シューマッハですが「バナナノーズ」と言われたベネトンB192を駆っていました。この年は特徴的なデザインのマシンが多く、フェラーリはF92Aというジェット戦闘機のよう、と評されたマシンを投入しますが、そのラディカルなデザインは早すぎた名機とでも言うべきか、かつてアメリカ海軍で短期間使用されたF7Uカットラス戦闘機に通じるものを持っていました。

低速コースゆえに非力なマシンでもドライバーの腕次第で・・・となるのもモナコの特徴であり、ベテランのロベルト・モレノやガブリエーレ・タルキーニが弱小チームから予選を勝ち上がって決勝に出走しています。それとは裏腹にこの年のルーキーだった片山右京は予備予選落ちを喫しています。

また、マンセルのピットインによる首位交代ですが、きちんと把握していたのは独自にカメラを持ち込んでいたフジテレビくらいだったと聞きます。そのあたりの用意周到さも、あの実況を生んだ背景にあるようです。また、この時のモナコ、実は古舘伊知郎氏が実況を担当する予定でしたが本人の体調の問題で三宅アナが代わりに担当したそうで、古館氏はこの一世一代の実況を逃してしまい大いに悔しがっていたとか。

このレース、印象的だったのはレース後のシャンパンファイトで、疲労困憊した三人のドライバーがお互いを称えあっています。マンセルはとうとう路面に座り込んでしまいました。セナを猛追する中で記録した最速ラップが予選4番手のタイムより速いなど、持てる力を使い切ったのでしょう。アクティブサスペンションを搭載したウィリアムズのマシンは従来のマシンとドライビングの感覚も異なるため、マシンの特性を理解するだけでも大変なのですが、そのマシンでモナコの市街地コースを縦横無尽に暴れまわり、さらにはレース終盤に予選並みのアタックをしたわけですから、いくら「猫よりも素早い反射神経」と言われた「ライオンハート」マンセルでも厳しいレースだったのでしょう。勝者セナはこれで1989年以来のモナコ5連勝となり、翌1993年にも優勝しています。逆にマンセルにとってはモナコはとうとう勝てないサーキットになりました。

1992年モナコGPのプログラム。前座のF3レースについては賞金額が示されたページもあります。

この時のモナコのF3レースでは1997年のF1王者ジャック・ヴィルヌーブをはじめフランク・ラゴルス、ミハエル・クルム、マッシミリアーノ・パピス、ペドロ・ラミーといった日本、欧州などで活躍したドライバーがエントリーしていました。

モナコGPのプログラムは長らく、前年のモナコを制したマシンのイラストが表紙を飾っていました。

1992年(1991年マクラーレン・ホンダMP4/6)

1995年(1994年 ベネトン・フォードB194

1997年(1996年 リジェ・無限ホンダJS43)

マンセルはこのモナコをはじめ「勝てなかったレース」が注目されるくらい強さを発揮し、夏にはタイトルを決めています。彼の駆るFW14Bというマシン、やはりこの時代のF1マシンの完成形だったのかなという思いを強くしています。