F1グランプリも夏の間のお休みが明けて次の週末からレース再開です。今年はなかなかの混戦模様になっておりますが、今日のテーマは30年前のシーズンを駆け抜けたマシンのお話です。

三栄のGPCar Storyの今春の号がフェラーリ412T1でした。既に次の号も出ていますし(こちらもいずれ紹介しますね)、今さらなのは承知の上ですが、やはりご紹介したかったので書いております。こちらのマシン、1994年シーズンに向けて開発されました。天才デザイナー、ジョン・バーナードがフェラーリに復帰して手がけた1台であり、絞り込まれたボディとNACAダクトを思わせる空気取り入れ口が特徴でした。ジョン・バーナードは1980年代にいち早くカーボンを本格的に導入することで、マクラーレンを常勝軍団にすることに成功した立役者でしたし、80年代末にはフェラーリで641/2という非常に美しく、また速いマシンを生み出し、90年にはプロストがセナとタイトル争いをするところまで来ていました。ところが、彼が去った後のフェラーリは低迷、以前ご紹介したF92Aのような失敗作を含め、91年~93年は未勝利に終わってしまいました。そこで再びフェラーリにやってきたバーナードには大きな期待が寄せられたのでした。果たして彼がデザインしたマシンですが、素人目にも「随分と絞り込んだけどフェラーリは伝統のV12エンジンだし、冷却とか大丈夫かなあ」と思わせるものがあったのですが、案の定冷却不足などに泣かされます。そして、シーズン中盤から特徴あるサイドポンツーンをばっさり切った412T1Bに引き継がれます。この「魔改造」が功を奏した形となり、ドイツGPでは荒れた展開の中でベルガーが優勝し、久々の勝利をフェラーリにもたらしました。

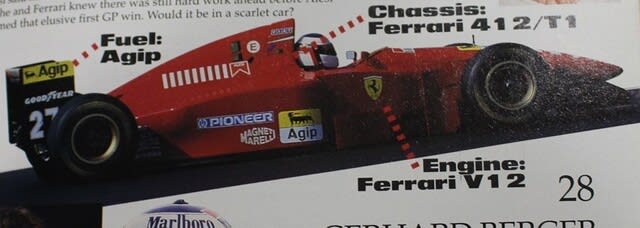

(イギリスGPのプログラムより。既に開口部を広げるなどの小さな改良が始まっていました)

本書ではいつものように関係者のインタビューなどを含めて、このマシンに迫っています。今回随分と関係者の口に上ったのは、これをデザインしたジョン・バーナードへの批判でした。一つはバーナードが本拠地のイギリスを動かず、イタリアのフェラーリ本社に椅子と机を持つわけでもなく、レースウィークは金曜日にサーキットにやってきて(的外れな)指示を出してイギリスに戻って、の繰り返しであり、セッティングの指示についてはあまり役に立たなかった、と述べるエンジニアもいますし、元ホンダでこのシーズンからフェラーリにいた後藤治さんに至っては「バーナードは空力もエンジンも分かっていなかった」とかなり厳しい評価です。空力への理解の無さ、というのはドライバーの一人、ジャン・アレジも指摘しているのですが・・・。

このシーズンはアイルトン・セナの事故死など、大きな事故が続いたこともあって、急場しのぎの車輌規定の変更が相次ぎました。それと並行するかのようにフェラーリ412T1もインテークを広げてみたり、いろいろトライするも決定的な改善に至らず、とうとうシーズン後半からはグスタフ・ブルナーに「改良」をお願いするに至ります。そこで特徴的なサイドポンツーンを切り、よく言えば凡庸、悪く言えば美しさとは対極のマシンになりました。それが功を奏したわけですが、特に高速系のコースで力を発揮して、当時名うての高速コースだったドイツ・ホッケンハイムでのベルガーの勝利につながっていきます。この改造に対してジョン・バーナードはかなりご不満の様子で、インタビューでも「デザインを台無しにされた。サイドポンツーンが勝てなかった原因じゃない」と述べています。

(412T1B。この年のオーストラリアGPのプログラムより)

ベルガーへのインタビューでは搭載されたエンジンについて、当時F1から撤退していたホンダの支援もあった、という話も出てきます。これは当時から伝えられていたところでしたし、ニキ・ラウダがホンダの川本社長(当時)に談判した、とベルガーも答えています。ホンダを辞めて時間が経っていたとはいえ、ホンダエンジンをよく知る後藤治さんが加入したというのも大きかったでしょう。

低迷したフェラーリですが、翌年もアレジが初優勝(であり唯一のF1勝利)を遂げるなど、徐々にフェラーリも上向いてきました。96年にシューマッハが加入し、さらに強いチームになっていきますので、94年シーズンと412T1/T1Bは復活の第一歩となったマシン、と評価してもよいと思います。

このシーズンは大事故が続くなど、F1にとっては試練の1年でした。セナが亡くなったイモラのレースで2位に入ったのは、テストでケガをしたアレジの代役でドライブしたニコラ・ラリーニでした。本書でも大事故の週末で素直に喜ぶことも難しい複雑な心境について本人のインタビューが掲載されています。

ベルガー優勝のドイツGPですが、上位陣の脱落で予選5位につけていた片山右京(ティレル・ヤマハ)にも表彰台のチャンスがありましたが、やはりマシントラブルでリタイアしています。2位、3位に予選後方スタートのリジェ勢が入ったことを思えば、返す返すも残念なレースでした。94年の右京の躍進はこの辛いシーズンの数少ない明るい話題でした。このレース、当時許されていたレース中のピットでの給油作業で火災が発生しました。ベネトンのマシンが猛火に包まれたのですが、そのマシンの主はヨス・フェルスタッペンで、今やレッドブルのエースにしてチャンピオン、フェルスタッペンのお父さんでした。

さて、マシンの話に戻りますが、フェラーリ好きの私の場合、タイトル獲得といったエポックメイキングなマシン(それに限らずF92Aのような美しき失敗作も)については、プラモデルかミニカーで持っているものですが、このマシンについては手元にありませんでした。久々の勝利なのだから、持っていても不思議ではないのですが、原型も改造後もあまり好きな形ではなかったのでしょうか。