春深き足尾の町を徘徊る 笑子

はるふかきあしおのまちをたもとほる

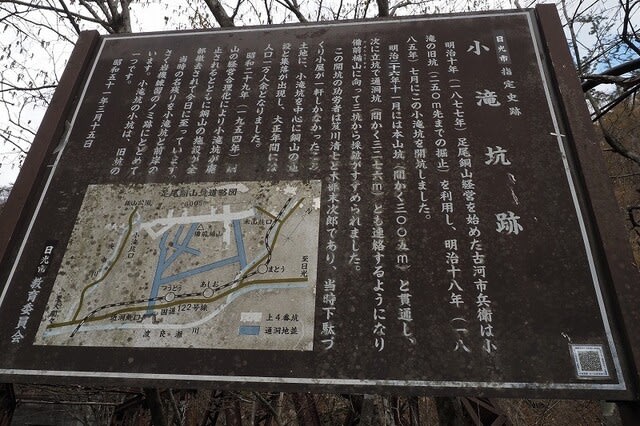

小滝坑 ここへ来たのは何年ぶりだろう

最盛期には1万人が暮らした地

渡良瀬川の支流、庚申(こうしん)川に沿い

かつての小滝坑を中心とした鉱山集落

昭和29年小滝坑閉鎖、社宅撤去となった

下の写真は なんだと思いますか??

坑夫のお風呂跡なんですね

初めてここへ来たときに とても切ない気持ちになったのですよね

過酷な労働を強いられていた人たちが1日のノルマから

解き放たれ 体を洗っていたところ・・・

この大きさでは すし詰め状態だったか

それでも、この入浴のひとときこそ

坑夫らの安らぎのひとときだったにちがいありません

上の写真は火薬庫跡

この場所の隅のほうに・・・↓

これはドリルか何かでここの鉱物の成分を調べたのでしょうか?

私が最初訪れたころは 社宅の名残もあったのですが

今は当時を偲ばせる遺構はほんの少しになっています

私は「足尾」という町に

言葉ではうまく表現できないけど

なぜか惹かれるのですよね

足尾に人が住み始めたのは石器時代とのこと

畑地からやじりや石器縄文式土器などが発見されてるそう

奈良・平安時代にはすでに集落ができ足尾開発が進みます

その後は 室町時代から武士が移住して開発するとともに

農業集落を支配しました

慶長15年 銅の鉱脈が2人の農夫によって発見され

以来町は銅山により繁栄します

銅山は幕府の直轄下におかれ多くの労働者が採掘と製錬を行い

江戸の中期には足尾千軒と呼ばれるほどの繁栄を示しました

その後の衰退と鉱毒事件

時代に翻弄された町なのです

明日は精錬所跡へご案内します(^_-)-☆