①雛人形をしまい忘れると婚期が遅れる

ひな人形の歴史は平安時代にまで遡り天皇の結婚式を現わしています。雛人形を早く出すことは、嫁に早く出すことであり、早く片付けることは早く片付く(早く嫁に行く)と言い伝えられてきました。

さらに雛人形は女の子の厄除けをしてくれるという迷信があり、いつまでも出しておくのは縁起が悪いという意味も込められていたようです。

(今の社会は結婚に対して、すべきと言うのは親くらいで若者同士はそんな意識は無いようです。少子化問題もありますが、結婚する煩わしさ?や結婚しなくても食べていけるのが主流となり、ひな人形を飾る家も少なくなったのでしょう)

②火遊びをする子どもは寝小便をする

この迷信は、子どものしつけとしておねしょをするバツの悪さを利用した戒めであると言われています。幼児期の子どもは火の危険をなんとなく理解していても、火に興味を持ち火遊びしたい衝動にかられるものです。

そして大人が注意すればするほど火遊びがしたくなる心理が働きます。そこで昔の人は、子どもが恥ずかしいと感じる心理的作用を利用して火遊びをやめさせたと言われています。

(私も言われた経験もあります。今では焚火などすると気持ちが休まるのも不思議です)

③亭主関白だと女の子が生まれやすい、かかあ天下だと男の子が生まれやすい

日本で昔から言い伝えられている迷信の中でも、全く科学的根拠がない代表例でありながら、赤ちゃんの性別が気になる夫婦の間では現代でも広く周知されている迷信の1つと言えるでしょう。

この迷信は夫婦の力関係を表しており、「亭主関白」「かかあ天下」という風にどちらか一方の家庭での力が強く、母親のほうが強いと男の子が生まれ、父親のほうが強いと女の子が生まれると言われています。赤ちゃんの誕生を待ちわびる気持ちは昔の人も同じで、性別にまつわる迷信が多く生まれました。

(私の経験や知り合いもそんな気持ちもします。ちなみに我が家は2人男の子です。と言うことは我が家は「かか天下」なのかな?)

④手のひらに人という字を3回書いて飲み込むと緊張がほぐれる

この迷信は自己暗示的要素が強く、手のひらに人を書いて飲み込むことで、大勢の人の前に出た時に「人に飲まれない」心理状態を作りだし自分を取り戻すことができるとされている代表的なものですね。

また、手のひらの中央部には心苦労が集まるという意味のツボ「労宮」というものがあり、労宮を押すことで気持ちを落ち着かせ体の緊張を緩和することが期待できますとありました。

一説では、手のひらで人という文字を指で書く時、自然と老宮というツボをなぞるため緊張を改善する効果があると言われています。

(へぇそうなんですか?私は何故か上がらい性格で、人前で話すことは何の緊張もしません)

⑤くしゃみが出ると誰かに噂されている

昔の日本は風邪で命を落としてしまうこともあり、自分でコントロールできないくしゃみはとても不吉なものであり、悪霊の仕業や呪いによって出るものだと考えられてたようです。

また、くしゃみと同時に鼻から魂が抜けてしまうという迷信があったため、風邪の前兆であるくしゃみは死を連想させ恐れられていたとのことです。

(今ではくしゃみや咳止めは、薬局に行けば手に入ります。酷い場合は医者になりますがね。当時(昔)から花粉症はあったのですかね?私は一年中鼻ズルズル、くしゃみ多しです。きっと良くないうわさが一年中あるのでしょう)

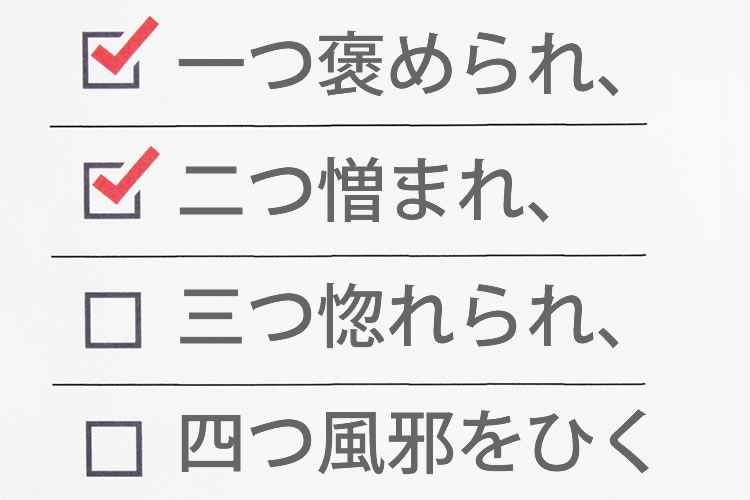

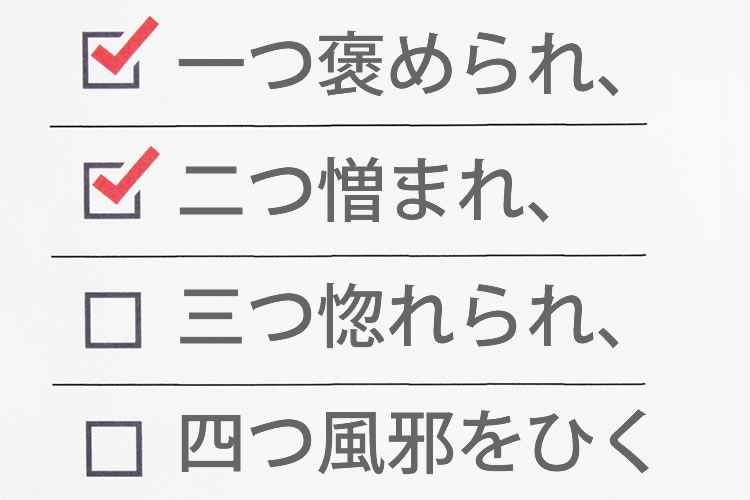

⑥くしゃみが一つ褒められ、二つ憎まれ、三つ惚れられ、四つ風邪をひく

くしゃみの回数による解釈はそれぞれの迷信で異なりますが、その一つに「一にほめられ二に憎まれ三に惚れられ四に風邪をひく」ということわざが由来になっているものがあるとしていました。

くしゃみが一回だったら誰かに褒められて、2回だと誰かに憎まれ、3回だと誰かに惚れられているが、4回目だと風邪をひく前兆であるという意味です。

(そうかぁ~、くしゃみは1回か3回なんですね。今後、そうなるようにします。2回出たらウソでももう1回するようにします。4回目が我慢すます。よく分かりました!)

同様のことわざには、「一そしり二笑い三惚れ四風邪」や「一に褒められ、二にふられ、三に惚れられ、四に風邪」があり解釈にも地域性が現るようです。(お住いの地域でお調べください)

⑦猫が顔を洗うと雨が降る

日本古来からの言い伝えには猫にまつわる数々の迷信があります。「猫が顔を洗うと雨が降る」も有名な迷信の1つですが、その出どころがはっきりしていと書かれていました。

しかし、この迷信は猫の生態を利用した昔の人の知恵であり、それは科学的根拠があるとされています。

猫は、ひげを使い湿気を敏感に感じとると言われています。湿度が上がりひげについた水分に違和感を感じた猫はしきりに前足を使ってひげの水分をぬぐいさる、つまり顔を洗うしぐさを見せるというものです。

この様子を雨が降る前兆であると考えられてきました。

(私は猫を飼ったことはありません。どちらかと言うと犬派なんです。飼っていた伝書鳩が猫が入って全滅したことがあり、それから猫憎しになっています)

⑧下の歯が抜けたら屋根の上に投げる、上の歯が抜けたら床下に投げる

子どもの健やかな成長を願い古くから言い伝えられている迷信は、日本各地に広く伝わっており地域性があるのが特徴のようです。

日本で一般的な、上の乳歯を縁の下へ、下の乳歯を屋根の上に放り投げるという儀式は、新しく生えてくる永久歯がその方向へ伸びていくことを信じていたからだと言われています。

(これは聞いていましたし、私も実践もしていました。しかし今では上下2本ずつ、計4本インプラントになっています)

⑨雷が鳴ったらへそを隠す(雷様がおへそを取りに来る)

ただの風邪が命取りだった時代、夏場突然の雷雨で急に気温が下がった時、薄着をしている子どもがお腹を冷やさないよう「雷様がおへそを取りに来る」と脅かして体調管理をさせたことがこの迷信の由来の1つだと言われています。

また、へそを隠す姿勢は、頭を下げ背筋を丸めるため、自然と前かがみになり雷から身を守ることができるからと諸説にあります。

つまり、雷は電柱や木など高いところに落ちやすいと言われているため、体勢を低くすることで雷が落ちにくくなるのです。

(なるほど、理にかなっていますね。私も言われた記憶があります。今では冬でもアイスクリームを食べ、氷を入れた水割りはどうなるのでしょうか?)

⑩食べてすぐ横になると牛になる

「食べてすぐに横になると牛になる」ということわざは、日本では古くから親から子へ言い伝えられとても身近な迷信の1つだとしています。

牛は食事をした後すぐに横になるという習性があり、そこから、食事の後すぐに横になってしまうと牛のようになり、行儀も悪いので、そのことを戒めた言葉として広がりました。

また、食べてすぐに横になって寝てしまうことは、逆流性食道炎の危険など消化吸収に悪影響がでるという戒めとしても使われています。

(たしかに、最後の逆流性食道炎は考えられます。田舎などでは、食後のあとの昼寝は疲れを取るので良いとされていました。酒を飲むとうたた寝したくなるのはどちらですかね)

⑪お酢を飲むと身体は柔らかくなる

お酢を飲むことと柔軟性を高めることには直接的な因果関係はなく、科学的根拠のない迷信と言われています。

そしてこの迷信が広まった理由として、お酢に含まれている酵素の機能に由来しているのではと考えられています。

酵素はタンパク質を分解しお肉を柔らかくする働きがあり、筋肉はタンパク質が多く含まれているため、肉を柔らかくするお酢は人の体も柔らかくすると考えられたと言われていますと書かれていました。

(体が柔らかいのは、先天的なものあるような感じです。また、相撲取りのように苦しい訓練の結果柔らかくなっているのでしょう。お酢はダイエット食にはならないようです。昨日の夕食には大根とニンジンの酢なますがありました)

*以上、雑学としていますが、ほとんどが画像も含みネットより引用させていただいています。

Hiro