脇差 長舩盛光

脇差 銘 備州長舩盛光

脇差 銘 備州長舩盛光

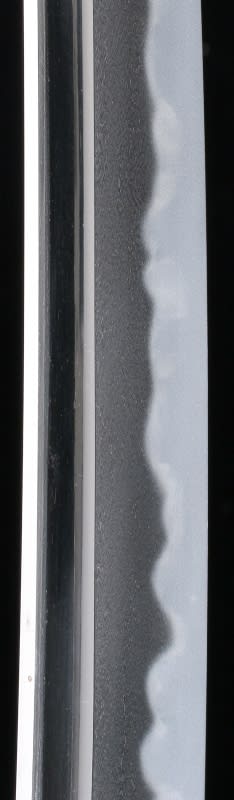

応永備前と呼ばれ、その地鉄が応永杢と呼ばれ、日本刀の素材の美しさでは第一級に位置づけられる、備前国長舩盛光(もりみつ)の脇差。寸法の長い太刀よりも片手打ちの刀が流行し始める頃のもの。元来は一尺八寸ほどで明らかに片手打ちの刀であったが、江戸時代に一寸半ほど磨り上げられて大小の脇差とされたようだ。

特に地鉄を鑑賞してほしい。板目肌に杢目が交じり、小板目肌のように緊密に詰んで柔らか味のある肌合いとなっている。肌目に沿って繊細な地景も現われ、地沸も働き、写真には写らない映りと呼ばれる働きが淡く全面に現われており、しっとりと潤い感にみちた地相が特徴。刃文は腰開き互の目乱刃。互の目に小丁子が所々に配されて変化があり、淡い足が長短左右に開いて刃中に射し、これにほつれが働いて刃境も柔らかく出入りする。帽子は浅く乱れ込んで先揺れて尖りごころに返る、これも盛光の特徴。

脇差 銘 備州長舩盛光

脇差 銘 備州長舩盛光

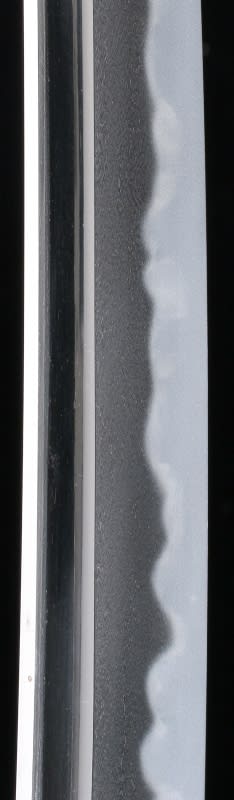

応永備前と呼ばれ、その地鉄が応永杢と呼ばれ、日本刀の素材の美しさでは第一級に位置づけられる、備前国長舩盛光(もりみつ)の脇差。寸法の長い太刀よりも片手打ちの刀が流行し始める頃のもの。元来は一尺八寸ほどで明らかに片手打ちの刀であったが、江戸時代に一寸半ほど磨り上げられて大小の脇差とされたようだ。

特に地鉄を鑑賞してほしい。板目肌に杢目が交じり、小板目肌のように緊密に詰んで柔らか味のある肌合いとなっている。肌目に沿って繊細な地景も現われ、地沸も働き、写真には写らない映りと呼ばれる働きが淡く全面に現われており、しっとりと潤い感にみちた地相が特徴。刃文は腰開き互の目乱刃。互の目に小丁子が所々に配されて変化があり、淡い足が長短左右に開いて刃中に射し、これにほつれが働いて刃境も柔らかく出入りする。帽子は浅く乱れ込んで先揺れて尖りごころに返る、これも盛光の特徴。