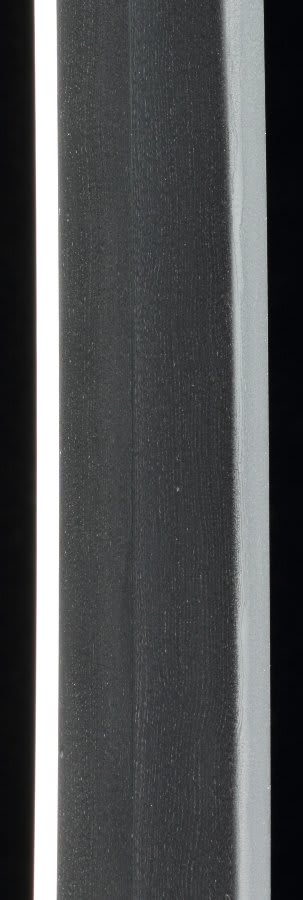

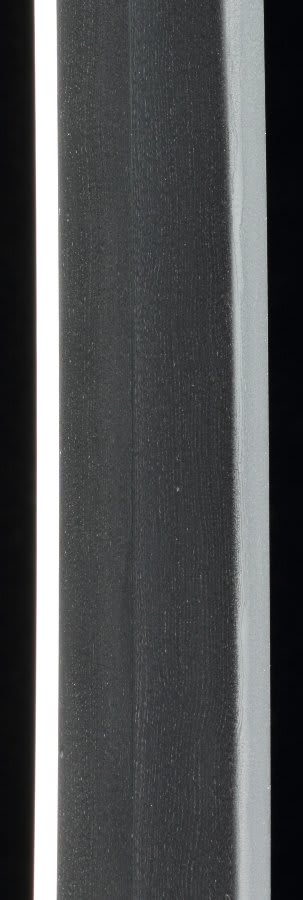

刀 和泉守兼定

刀 和泉守兼定慶應三丁卯年八月日

会津十一代の兼定である。先に紹介した之定の末流と伝え、秀國とは同時期に活躍していた。土方歳三がこの刀工の刀を使用していたと伝えられていることから異常とも言い得る人気だ。今に遺されている確実な資料に照らして考えた場合、この兼定と同様に秀國をもっと高く評価しても良いだろうと思う。之定の得意とした柾目鍛えに直刃である。秀國と同様に焼幅は低くして折損防止を考慮している。地鉄は刷毛目で掃いたように綺麗に流れる柾目で、小沸に匂を複合させた焼刃の刃境には、大和古伝に見られるようなほつれ、喰い違い、長い金線などの働きが豊富である。帽子は先端が掃き掛けを伴う小丸返り。刃長二尺三寸強、反り四分半。先に紹介した秀國同様動乱の最中の作。明治まで作刀しているが、慶應年紀は手放さない人が多く、出てくる例は少ない。□

刀 和泉守兼定慶應三丁卯年八月日

会津十一代の兼定である。先に紹介した之定の末流と伝え、秀國とは同時期に活躍していた。土方歳三がこの刀工の刀を使用していたと伝えられていることから異常とも言い得る人気だ。今に遺されている確実な資料に照らして考えた場合、この兼定と同様に秀國をもっと高く評価しても良いだろうと思う。之定の得意とした柾目鍛えに直刃である。秀國と同様に焼幅は低くして折損防止を考慮している。地鉄は刷毛目で掃いたように綺麗に流れる柾目で、小沸に匂を複合させた焼刃の刃境には、大和古伝に見られるようなほつれ、喰い違い、長い金線などの働きが豊富である。帽子は先端が掃き掛けを伴う小丸返り。刃長二尺三寸強、反り四分半。先に紹介した秀國同様動乱の最中の作。明治まで作刀しているが、慶應年紀は手放さない人が多く、出てくる例は少ない。□