脇差 銘 伯耆守藤原信高

脇差 銘 伯耆守藤原信高

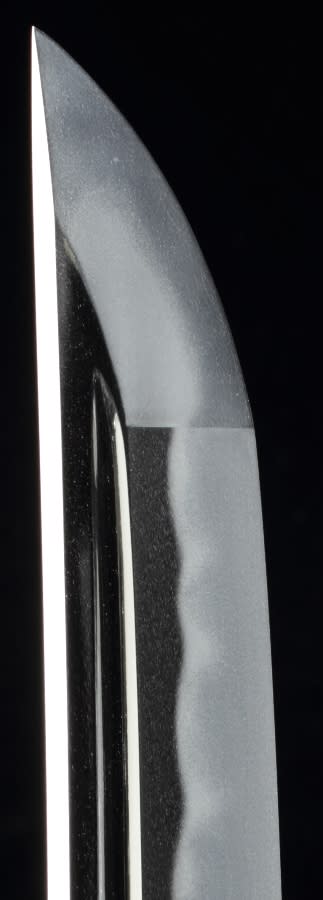

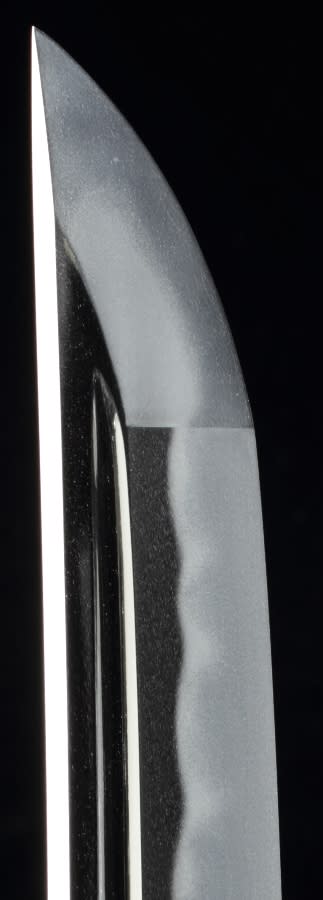

美濃国関三阿弥派の兼國の末と伝える信高は江戸時代前期の尾張を代表する刀工。初代が美濃から清洲をへて名古屋に移住、江戸時代後期まで匠銘と技術が受け継がれている。身幅広く重ね厚く頑丈な造り込みの多いこの三代信高には柳生 連也斎厳包が頼りとした刀が遺されているように、高まる知名度と需要を背景に、寛文から延宝にかけて多くの作品を製作している。この脇差は一尺六寸と尋常な寸法から大小一腰の脇差とされたものであろう、信高の特徴的な強みの感じられる造り込み。反り深く、鋒伸び調子にふくら張って緊張感に満ち、掻かれた棒樋がさらに姿を引き締めている。繊細な地景によって綺麗に杢目の現われた小板目鍛えの地鉄は躍動感に溢れ、元先一点の弛みもなく冴える。小沸深い互の目乱の焼刃は、直焼出しに始まって次第に焼幅が広く大模様になり、互の目が二つずつ並んでいる様子は耳形乱を思わせるが、二代にも間々みられる信高の特徴的刃文構成。刃中は沸足を切って砂流し入り沸でほつれ、物打辺りで再び小互の目となり、帽子は端正な小丸に返る。地に突き入る小互の目に沸が叢付いて刃縁は明るく輝く。刃中は砂流し沸筋が流れ、所々、肌目に沿って砂流しの渦巻きが観察される。□

脇差 銘 伯耆守藤原信高

美濃国関三阿弥派の兼國の末と伝える信高は江戸時代前期の尾張を代表する刀工。初代が美濃から清洲をへて名古屋に移住、江戸時代後期まで匠銘と技術が受け継がれている。身幅広く重ね厚く頑丈な造り込みの多いこの三代信高には柳生 連也斎厳包が頼りとした刀が遺されているように、高まる知名度と需要を背景に、寛文から延宝にかけて多くの作品を製作している。この脇差は一尺六寸と尋常な寸法から大小一腰の脇差とされたものであろう、信高の特徴的な強みの感じられる造り込み。反り深く、鋒伸び調子にふくら張って緊張感に満ち、掻かれた棒樋がさらに姿を引き締めている。繊細な地景によって綺麗に杢目の現われた小板目鍛えの地鉄は躍動感に溢れ、元先一点の弛みもなく冴える。小沸深い互の目乱の焼刃は、直焼出しに始まって次第に焼幅が広く大模様になり、互の目が二つずつ並んでいる様子は耳形乱を思わせるが、二代にも間々みられる信高の特徴的刃文構成。刃中は沸足を切って砂流し入り沸でほつれ、物打辺りで再び小互の目となり、帽子は端正な小丸に返る。地に突き入る小互の目に沸が叢付いて刃縁は明るく輝く。刃中は砂流し沸筋が流れ、所々、肌目に沿って砂流しの渦巻きが観察される。□