刀 越後守忠道

刀 越後守忠道

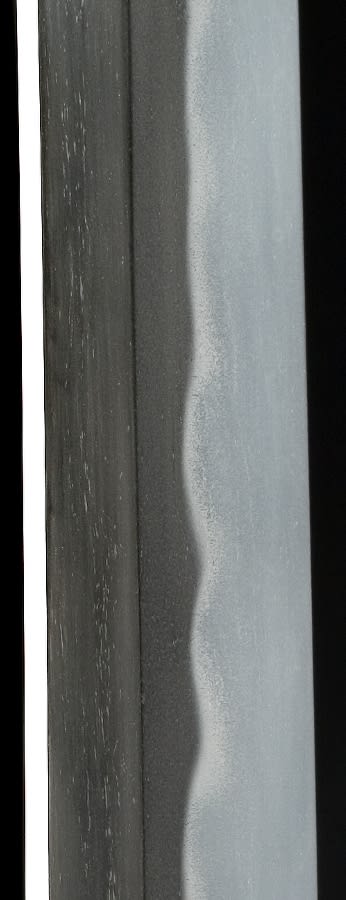

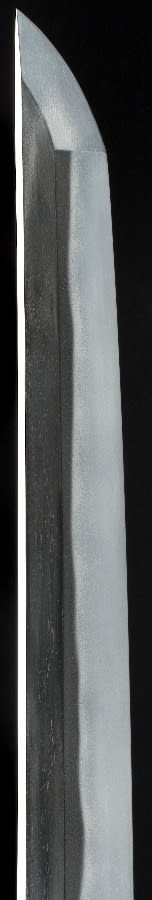

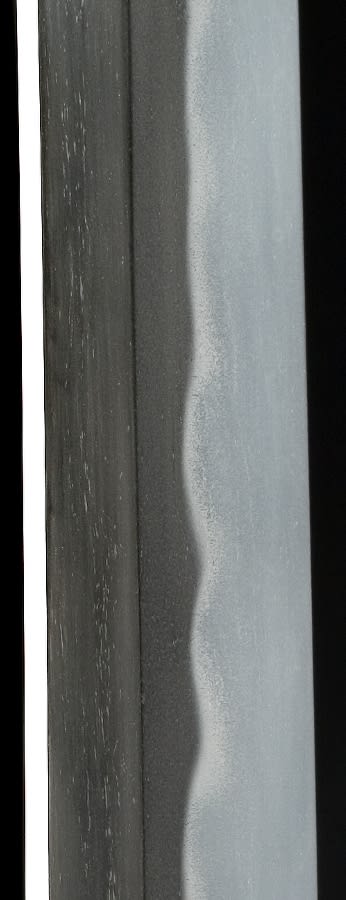

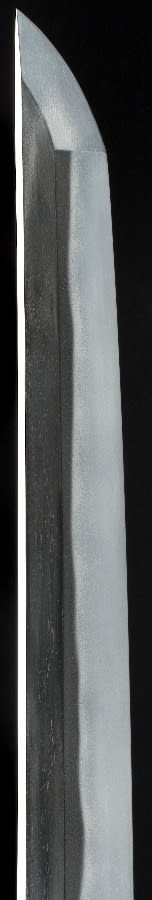

越前より摂津大坂に移住した刀工。姿格好から寛文頃の作刀であることが判る。小板目鍛えがよく詰んでおり、肌目が目立たないものの、刃中の沸の付き方から柾目状に流れた地鉄が潜んでいることも分かる。刃文は焼幅の広い湾れ調子で、帽子はわずかに倒れて先小丸に返る。焼刃は沸を主張に刃縁に小沸が付いて刃中に広がり、砂流しが濃密に刃中を流れ、刃先近くにまで及んでいる。忠道の工銘はあまり知られていないが、このように優れた相州伝の作を遺している。

刀 越後守忠道

越前より摂津大坂に移住した刀工。姿格好から寛文頃の作刀であることが判る。小板目鍛えがよく詰んでおり、肌目が目立たないものの、刃中の沸の付き方から柾目状に流れた地鉄が潜んでいることも分かる。刃文は焼幅の広い湾れ調子で、帽子はわずかに倒れて先小丸に返る。焼刃は沸を主張に刃縁に小沸が付いて刃中に広がり、砂流しが濃密に刃中を流れ、刃先近くにまで及んでいる。忠道の工銘はあまり知られていないが、このように優れた相州伝の作を遺している。