脇差 三善長道

脇差 三善長道

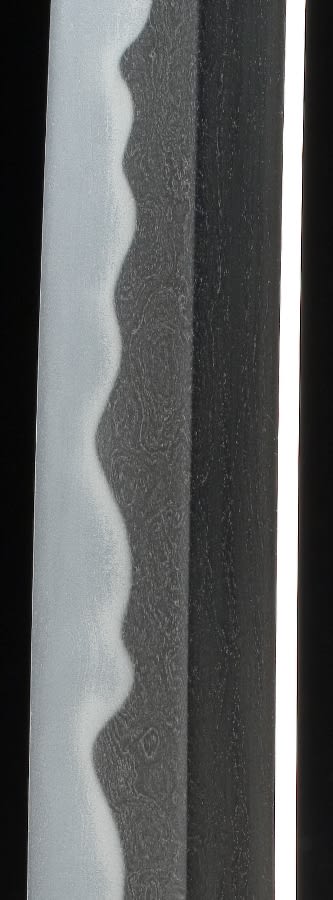

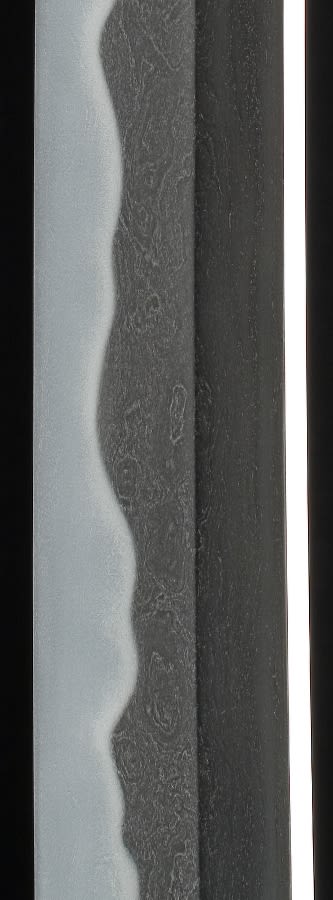

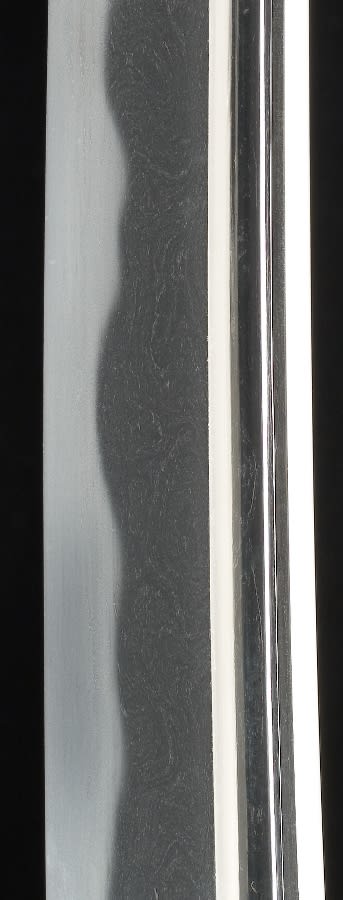

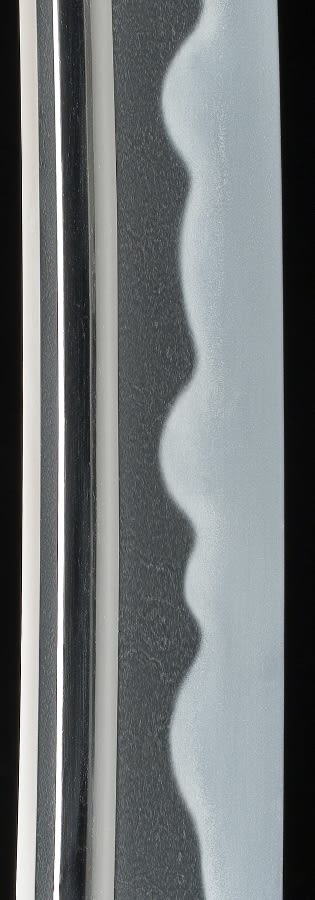

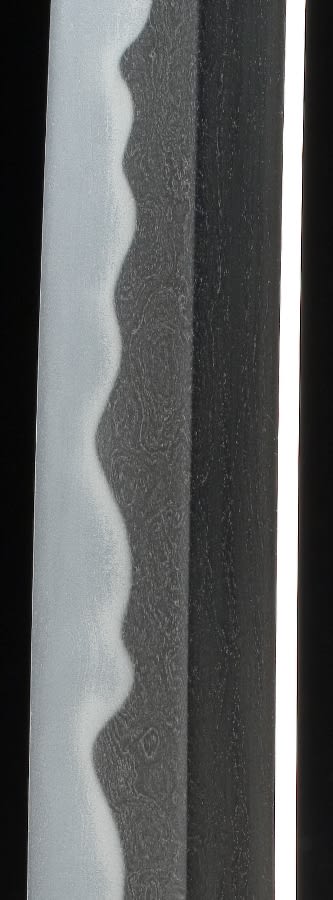

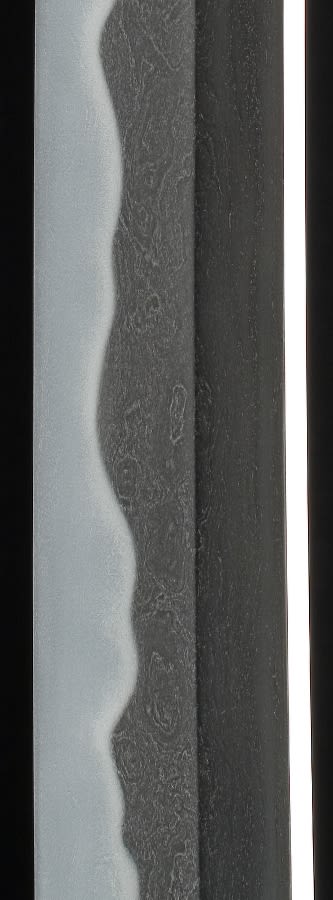

二尺をわずかに斬る一寸九寸五分の脇差。何度も説明しているが、この寸法は抜刀に適しており、単に寸法のみで脇差と判断できない。なにしろ現在は、一尺から二尺の刃物を単純に寸法で脇差と分けてしまうという、恐ろしいほどの杓子定規に則ったもの。それでは真の説明はできないであろう。さてこの脇差は、と説明を始めると、これに見合う刀はどれほどの寸法なのだろう、これを腰に収めた武士の身長はどれほどだったのだろうと、いらぬ方向へ想像を働かせてしまう。短めの刀と捉えればすんなり受け入れられる。地鉄が特に綺麗だ。良く詰んだ板目肌が地沸と地景で綺麗に肌立ち、その中にも無睛肌が浮かび上がっている。さらに湾れ互の目の刃境を越えて刃中に及び、ほつれとなり、刃中では淡い砂流となっている。その様子は、強く見える一方で繊細であり、相州古作に倣ったものながら、特伝と呼ばれるにふさわしい、洗練味に溢れている。

脇差 三善長道

二尺をわずかに斬る一寸九寸五分の脇差。何度も説明しているが、この寸法は抜刀に適しており、単に寸法のみで脇差と判断できない。なにしろ現在は、一尺から二尺の刃物を単純に寸法で脇差と分けてしまうという、恐ろしいほどの杓子定規に則ったもの。それでは真の説明はできないであろう。さてこの脇差は、と説明を始めると、これに見合う刀はどれほどの寸法なのだろう、これを腰に収めた武士の身長はどれほどだったのだろうと、いらぬ方向へ想像を働かせてしまう。短めの刀と捉えればすんなり受け入れられる。地鉄が特に綺麗だ。良く詰んだ板目肌が地沸と地景で綺麗に肌立ち、その中にも無睛肌が浮かび上がっている。さらに湾れ互の目の刃境を越えて刃中に及び、ほつれとなり、刃中では淡い砂流となっている。その様子は、強く見える一方で繊細であり、相州古作に倣ったものながら、特伝と呼ばれるにふさわしい、洗練味に溢れている。