11月7日に、東埼玉資源環境組合(リユース)議会の2022年度決算委員会が開かれました。

リユースは草加市、越谷市、三郷市、吉川市、八潮市、松伏町の5市1町が共同して可燃ごみ・し尿を処理する一部事務組合です。管内人口93万人のごみ処理や資源化の役割を担い、第一工場ごみ処理施設(越谷市)や第一工場ごみ処理施設パーシクル(草加市)、二工場汚泥再生処理センター八條キラリ(八潮市)などを運営しています。2022年度決算の歳入は約63億9808万円、歳出61億2496万円でした。前年度に比べて歳入は5億2002万円、歳出は4億7918万円増加しました。

■売電収入1.6倍に

第一工場ごみ処理施設では、ごみ焼却熱を利用した蒸気エネルギーでタービンを回して発電し、余剰電力を電気事業者に売却。リユースの収益となっています。※第二工場パーシクルの発電収益は、それも含めた運営業務の委託費用となっているためリユースの直接的な収益にはなりません。

2022年度における第一工場ごみ処理施設の売却電力量は約6738万kWhで、前年度より1.35%の小幅な増加です。しかし、平均の売電単価が、2021年度の8.77円/kWhから2022年度は13.85円/kWhと大幅に上昇しました。結果、電力売却代金は前年度比3億5千万円増の9億3350円にのぼりました。1.6倍に増えました。

■家庭系ごみ減少で可燃ごみ搬入量減に

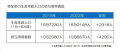

コロナ禍で落ち込んでいた事業系ごみの搬入量は6万6799トンで、前年度より799トン増加しました。一方、家庭系ごみは16万9572トンで、前年度より4711トン減少しました。事業系ごみの増加量よりも、家庭系ごみの減少量が上回ったことから、全体の可燃ごみ搬入量は減少しました。

参考までに、5市1町の1人1日当たりの可燃ごみ排出量の推移をグラフにしました。(下参照)

ごみ削減の取り組みなどにより、家庭系ごみ排出量は2019年度まで減少傾向が続いていました。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大による自粛生活・巣ごもり生活などにより2020年度は1人1日当たり528グラムまで増加。その後は、再び減少に転じています。

事業系ごみ排出量は、企業のごみ削減の取り組みや経済情勢など様々な影響を受けて小幅な増減で推移していましたが、新型コロナが拡大した2020年度に1人1日当たり190グラムまで落ち込みました。その後は経済活動の再開などにより増加傾向に転じていますが、コロナ前の水準には戻っていません。(なお、事業系ごみの処理は手数料収入としてリユースの収益になります。2022年度のごみ処理手数料収入は約14億円でした)

■施設更新による負担増の見通し

今後は、第一工場ごみ処理施設(1995年完成)の更新・再整備に向けた資金需要が見込まれており、5市1町の分担金が年々増加していくことが想定されています。(2022年度の草加市の分担金は6億8996万7千円)

現在、新たな財政計画2024の策定作業が進められています。適正なごみ処理やごみの減量化、再資源化の取り組みをさらに推進するとともに、今後の経費の節減や効率化を図っていくことが重要です。

↑写真は、東埼玉資源環境組合(リユース)で17年選手だった公用車の買換えに併せて購入された電気自動車(EV)。リユースで発電した電気で走っています。EV充電スタンドも設置される予定とのこと。施設隣りの越谷市民プールを利用している間に自家用車を充電することもできるようになります。(2023年11月6日、第一工場前で佐藤憲和撮影)