この表を見れば一目瞭然。溶融炉を稼動している市町村は全て人口が10万人以上の市町村です。

平成26年9月の会計検査院の意見表示によれば、沖縄県内で溶融炉を休止している市町村のうち渡名喜村は機器類の故障が理由になっています。座間味村と伊平屋村については理由が示されていませんが、管理者の調査によれば「維持管理費が高い」という理由であると思われます。

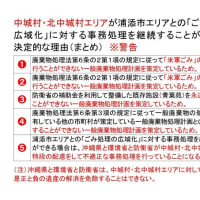

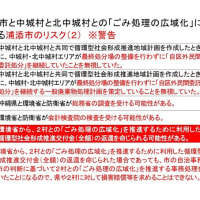

中城村北中城村清掃事務組合は会計検査院が調査を行った平成25年度は稼動していたので意見表示の対象になっていませんが、平成26年3月に改正したごみ処理計画によれば、やはり「維持管理費が高い」という理由になっています。

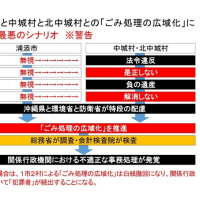

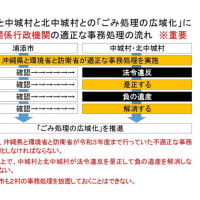

国は市町村の計画が国の補助金の規定に適合していれば、基本的に市町村に対して財政的援助を行います。そして、平成27年度における国の補助金の規定(循環型社会形成推進交付金交付要綱)によれば、市町村の計画は国と都道府県の計画との整合性を確保することが要件になっています。

そうなると、沖縄県内で溶融炉を休止している市町村はどうなるのか?

国はごみ処理施設の長寿命化を推進する計画を策定しています。

沖縄県は溶融炉の整備を推進して最終処分場の延命化を図る計画を策定していますが、溶融炉の整備を義務付けている訳ではないので、市町村が他の方法で最終処分場の延命化を図る計画を策定すれば、県の計画との整合性を確保することができます。

しかし、沖縄県内で溶融炉を休止している市町村は全て最終処分場の整備は行っていません。

中城村北中城村清掃事務組合は平成26年度から平成35年度までの10年間は溶融炉の再稼動は行わずに最終処分場の整備も行わない(焼却灰は民間の最終処分場に委託処分する)計画を策定しているので、国の補助制度は活用しない(ごみ処理計画の見直しを行わなければ活用できない)ことが決定しています。

伊平屋村は焼却炉と一緒に溶融炉の長寿命化を行う計画(循環型社会形成推進交付金交付要綱に基づく地域計画)を策定しているので、再稼動するものと思われます。

座間味村と渡名喜村については今のところ再稼動を行う考えはないように思われます。

ブログの管理者としては、休止の理由を前提にした場合、溶融炉の再稼動はできる限り回避すべきであると考えます。その意味では伊平屋村よりも中城村北中城村清掃事務組合の計画の方が市町村の身の丈に合った計画になると思いますが、組合が国の補助制度を活用せずに組合の身の丈に合ったごみ処理を行うことが可能かどうかについては大きな疑問を感じています。

果たして座間味村と渡名喜村はどのような決断をするのか?

インフラ長寿命化基本計画(行動計画)の策定期限は平成28年度末になっているので、残されている時間はあまりありません。

循環型社会形成推進交付金地域計画作成マニュアル

伊平屋村地域計画

平成26年9月の会計検査院の意見表示によれば、沖縄県内で溶融炉を休止している市町村のうち渡名喜村は機器類の故障が理由になっています。座間味村と伊平屋村については理由が示されていませんが、管理者の調査によれば「維持管理費が高い」という理由であると思われます。

中城村北中城村清掃事務組合は会計検査院が調査を行った平成25年度は稼動していたので意見表示の対象になっていませんが、平成26年3月に改正したごみ処理計画によれば、やはり「維持管理費が高い」という理由になっています。

国は市町村の計画が国の補助金の規定に適合していれば、基本的に市町村に対して財政的援助を行います。そして、平成27年度における国の補助金の規定(循環型社会形成推進交付金交付要綱)によれば、市町村の計画は国と都道府県の計画との整合性を確保することが要件になっています。

そうなると、沖縄県内で溶融炉を休止している市町村はどうなるのか?

国はごみ処理施設の長寿命化を推進する計画を策定しています。

沖縄県は溶融炉の整備を推進して最終処分場の延命化を図る計画を策定していますが、溶融炉の整備を義務付けている訳ではないので、市町村が他の方法で最終処分場の延命化を図る計画を策定すれば、県の計画との整合性を確保することができます。

しかし、沖縄県内で溶融炉を休止している市町村は全て最終処分場の整備は行っていません。

中城村北中城村清掃事務組合は平成26年度から平成35年度までの10年間は溶融炉の再稼動は行わずに最終処分場の整備も行わない(焼却灰は民間の最終処分場に委託処分する)計画を策定しているので、国の補助制度は活用しない(ごみ処理計画の見直しを行わなければ活用できない)ことが決定しています。

伊平屋村は焼却炉と一緒に溶融炉の長寿命化を行う計画(循環型社会形成推進交付金交付要綱に基づく地域計画)を策定しているので、再稼動するものと思われます。

座間味村と渡名喜村については今のところ再稼動を行う考えはないように思われます。

ブログの管理者としては、休止の理由を前提にした場合、溶融炉の再稼動はできる限り回避すべきであると考えます。その意味では伊平屋村よりも中城村北中城村清掃事務組合の計画の方が市町村の身の丈に合った計画になると思いますが、組合が国の補助制度を活用せずに組合の身の丈に合ったごみ処理を行うことが可能かどうかについては大きな疑問を感じています。

果たして座間味村と渡名喜村はどのような決断をするのか?

インフラ長寿命化基本計画(行動計画)の策定期限は平成28年度末になっているので、残されている時間はあまりありません。

循環型社会形成推進交付金地域計画作成マニュアル

伊平屋村地域計画