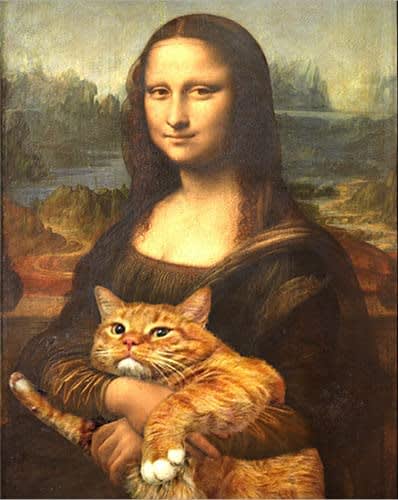

画学生だった私にとっても空間とは非常に興味深いものでした。 ここで突然宇宙の話から絵画の話に変わりますが、学生の頃にモナリザの空気空間法のテクニックを聞いた時には、へぇ~そんな表現方法があるんだ、と思いました。

見えない空気も沢山集まれば霞のように見えてくる感じかなと考えたりしました。

要するに濃淡の変化で立体感や距離感を平面に出そうと言う方法ですが、空気遠近法なんてすごい名前ですね、多分レオナルドも思いもよらなかったでしょう。

目に見えないから何も無いように見えるけれど、そこにあるように感じるのであれば、その印象を表現するのが印象派の目標の一つかなと考えたりしていたのかもしれない。

絵画ではスペース、つまり空間を使って距離感を出すことが多い。 視覚的に2次元の画面に立体感を持たせるテクニックは、遠近法など色々考えられて使われて来ました。

改めてそんなことを思い返して見ると、若い頃は無限大で不変不動のスペースが基本的認識でさほど深く考えた事はなかった。

しかしアルバートがのびたりちぢんだりする時空なるものを発案し、観察結果から導かれ強い説得力での新しい変動する時空間を考えざるをえなくなった。

見えないものの見方が変わるとは変な表現ですが、つまり空間自体の表現方法が変わってきたと言うことでしょうか、、、

では私なりに、この見えないスペースをどのように表現しようとしたのでしょう?

日本人は殆どの人が、学生時代に数学の中にある幾何学を学ぶ。 色々な図形や角度出てきて好きな科目であった。 この2次元での考え方は非常に便利で解りやすいし、問題の解決方法も説得力がある。

しかし問題点は全ての現象は3次元で起きており2次元の物体など存在しない、1次元2次元は架空の次元で実在はしない、数学の虚数の様なもので考えるには便利だが実存しないものではないかと私は考えています。

時空の話を始めると場がしらけるらしい、要はつまらないと言うことではないかと思う。

しかし時空の仕組みが、どのようになっているのかを知ることは非常に興味深いと思う。

つまり分かりやすく話を組み立てて、面白くしないと誰も読んでくれない。