辞めないで!女性医師

20-30代の女性医師が増える一方、出産などで仕事をやめるケースが増えている。泊まり勤務などがある病院の厳しい労働環境では、仕事と育児の両立が困難なためだ。こうした中、医師の働く環境を改善しようという動きが出始めている。(砂上麻子)

■育児で離職者増える

「不規則な勤務が多く、子育てしながら働くには、周囲の助けがないと無理」。

千葉県浦安市内の総合病院に勤務する産婦人科医、坂口洋子さん(三二)=仮名=は、五歳と三歳と七ヶ月の三人の子どもの母親だ。

平日は午前八時から午後六時の日勤に合わせ、三人を市立保育園に預ける。帰宅が遅くなるときは別の私立保育園に連絡して、三人を預け直す。

ほかに月五回の泊まり勤務があり、宿直が明けても帰れずに外来診察などをこなす。そのほか緊急の呼び出しに備え、病院に泊まり込むこともある。

宿直時などには、東京都内に住む実母が自宅に来て、子どもたちの面倒を見てもらっている。

夫は別の病院の医師。保育料だけで月十万円以上かかるが、共働きなので経済的には問題ない。

が、体力的に限界に近い。「子どもを持つことで、妊婦の気持ちもよく理解できる。仕事は続けたいが、今の常勤では難しい」。洋子さんはいったん離職する予定だ。

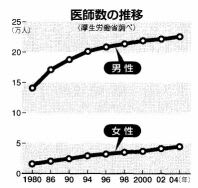

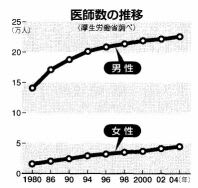

厚生労働省によると、女性医師の数は二〇〇四年で約四万四千六百人=グラフ参照。

日本産科婦人科学会では、会員一万五千五百二十八人のうち、女性の割合は23・5%と四人に一人。これが三十歳未満で70・4%に跳ね上がる。

しかしここ数年、出産後、子育てと両立できず、離職する人が増えているという。

■病院、両立支援の動き

こうした中、同学会は六月、女性産婦人科医師が働きやすい環境を整備しようと、「女性医師の継続的就労支援のための委員会」を設置した。

女性医師を把握するデー夕べースを作成するほか、職場環境の調査を行い、働き方の提言を発表する予定。

女性医師就労モデル病院の指定や、仕事を継続している女性医師の紹介なども検討中。

同会員で、東京都立府中病院の桑江千鶴子産婦人科部長は「新しく産婦人科を目指す人の三分の二は女性。女性医師が現場に残るには、現場が変わらないとダメだ」と危機感を募らせる。

既に女性医師が働き続けるため、工夫をしている病院もある。大阪厚生年金病院(大阪市)は二年前から、フレックス勤務や宿直の免除など柔軟な勤務制度を導入。現在、産婦人科、内科など八人の女性医師が利用し、うち七人は別の病院から移ってきた。

リハビリテーション科医の前田香さん(三五)も別の病院で働いていた一人。三年前、第二子を出産し一年間離職したが「仕事を続けたい」と同病院に就職した。現在、午前十時から午後四時までのフレックス勤務で働く。

清野佳紀院長は「女性医師を留めたり確保するには、働きやすい職場づくりが必要」と話す。

医師らでっくるNPO法人「女性医師のキャリア形成・維持・向上をめざす会」(瀧野敏子代表)は、「女性医師に優しい病院」を評価する事業計画を進めている。

病院の育児・介護休暇の取得や代替要員対策、復職支援などを審査、評価する。

これまで全国二病院が認定を受けた。

前出の桑江産婦人科部長は「子育て中の女性医師が宿直を免除されるなどした分、別の医師にしわ寄せがいくのでは問題」と指摘し、こう訴える。

「ほかの医師も人間らしい生活をし、同等の責任を持って仕事ができる労働環境を早急につくることが必要です」

(『東京新聞』2006/8/13朝刊「暮らし」欄)

労働基準法改正(99施行)で、18歳以下の女子の全ての職種における「時間外・休日労働」と「深夜業」の保護規定は撤廃され全面解禁となった。

先行して一部専門職種などで解禁されていた花形の一つが「医師」であったわけだが、規制緩和で働き方の自由度が増すどころか、「保護規定」以前より働きにくくなっていることが次第に明白になりつつあるようだ。

上の記事は、法改正の結果、女性の社会進出がかえって阻害されているという具体例だ。雇用主側の無作為が男女役割分業下での女子社会参加を排除している。専門職でもこうだからまして一般職ではどれだけ男女間格差が広がり、女性にしわ寄せが行っていることか。

20-30代の女性医師が増える一方、出産などで仕事をやめるケースが増えている。泊まり勤務などがある病院の厳しい労働環境では、仕事と育児の両立が困難なためだ。こうした中、医師の働く環境を改善しようという動きが出始めている。(砂上麻子)

■育児で離職者増える

「不規則な勤務が多く、子育てしながら働くには、周囲の助けがないと無理」。

千葉県浦安市内の総合病院に勤務する産婦人科医、坂口洋子さん(三二)=仮名=は、五歳と三歳と七ヶ月の三人の子どもの母親だ。

平日は午前八時から午後六時の日勤に合わせ、三人を市立保育園に預ける。帰宅が遅くなるときは別の私立保育園に連絡して、三人を預け直す。

ほかに月五回の泊まり勤務があり、宿直が明けても帰れずに外来診察などをこなす。そのほか緊急の呼び出しに備え、病院に泊まり込むこともある。

宿直時などには、東京都内に住む実母が自宅に来て、子どもたちの面倒を見てもらっている。

夫は別の病院の医師。保育料だけで月十万円以上かかるが、共働きなので経済的には問題ない。

が、体力的に限界に近い。「子どもを持つことで、妊婦の気持ちもよく理解できる。仕事は続けたいが、今の常勤では難しい」。洋子さんはいったん離職する予定だ。

厚生労働省によると、女性医師の数は二〇〇四年で約四万四千六百人=グラフ参照。

日本産科婦人科学会では、会員一万五千五百二十八人のうち、女性の割合は23・5%と四人に一人。これが三十歳未満で70・4%に跳ね上がる。

しかしここ数年、出産後、子育てと両立できず、離職する人が増えているという。

■病院、両立支援の動き

こうした中、同学会は六月、女性産婦人科医師が働きやすい環境を整備しようと、「女性医師の継続的就労支援のための委員会」を設置した。

女性医師を把握するデー夕べースを作成するほか、職場環境の調査を行い、働き方の提言を発表する予定。

女性医師就労モデル病院の指定や、仕事を継続している女性医師の紹介なども検討中。

同会員で、東京都立府中病院の桑江千鶴子産婦人科部長は「新しく産婦人科を目指す人の三分の二は女性。女性医師が現場に残るには、現場が変わらないとダメだ」と危機感を募らせる。

既に女性医師が働き続けるため、工夫をしている病院もある。大阪厚生年金病院(大阪市)は二年前から、フレックス勤務や宿直の免除など柔軟な勤務制度を導入。現在、産婦人科、内科など八人の女性医師が利用し、うち七人は別の病院から移ってきた。

リハビリテーション科医の前田香さん(三五)も別の病院で働いていた一人。三年前、第二子を出産し一年間離職したが「仕事を続けたい」と同病院に就職した。現在、午前十時から午後四時までのフレックス勤務で働く。

清野佳紀院長は「女性医師を留めたり確保するには、働きやすい職場づくりが必要」と話す。

医師らでっくるNPO法人「女性医師のキャリア形成・維持・向上をめざす会」(瀧野敏子代表)は、「女性医師に優しい病院」を評価する事業計画を進めている。

病院の育児・介護休暇の取得や代替要員対策、復職支援などを審査、評価する。

これまで全国二病院が認定を受けた。

前出の桑江産婦人科部長は「子育て中の女性医師が宿直を免除されるなどした分、別の医師にしわ寄せがいくのでは問題」と指摘し、こう訴える。

「ほかの医師も人間らしい生活をし、同等の責任を持って仕事ができる労働環境を早急につくることが必要です」

(『東京新聞』2006/8/13朝刊「暮らし」欄)

労働基準法改正(99施行)で、18歳以下の女子の全ての職種における「時間外・休日労働」と「深夜業」の保護規定は撤廃され全面解禁となった。

先行して一部専門職種などで解禁されていた花形の一つが「医師」であったわけだが、規制緩和で働き方の自由度が増すどころか、「保護規定」以前より働きにくくなっていることが次第に明白になりつつあるようだ。

上の記事は、法改正の結果、女性の社会進出がかえって阻害されているという具体例だ。雇用主側の無作為が男女役割分業下での女子社会参加を排除している。専門職でもこうだからまして一般職ではどれだけ男女間格差が広がり、女性にしわ寄せが行っていることか。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます