安曇野散策の中でも行きたかった一社が今回紹介する有明山神社です。

有明山神社へは、安曇野インターより17キロほど

安曇野市の奥座敷と呼ばれるホテルや温泉、別荘地が建ち並ぶ県道25号線(塩尻鍋割穂高線)から中房川に架かる橋を渡った県道327号(槍ヶ岳矢村線)から山側へ少し入った場所に鎮座しています。

有明山神社 一の鳥居 木製で立派な鳥居です。一の鳥居は有明山神社よりちょっと離れた1キロほど東 中房川を渡った先にあります。

二の鳥居

見どころが多いのもここの神社の特徴です。

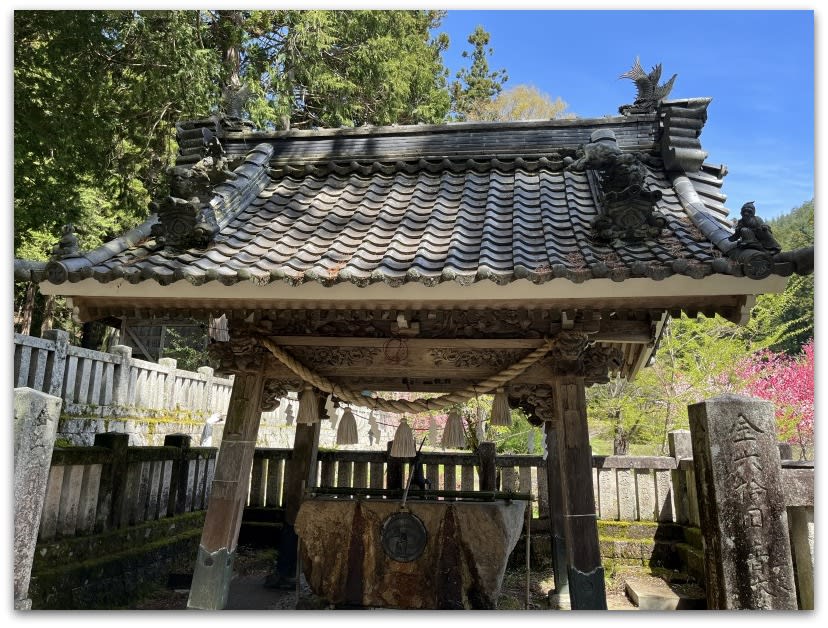

まず注目したいのは、手水舎です。

安曇野市の有形文化財に指定され飛騨の工匠「山口権之正」による作( 明治35年)との事です。

注目したいのは瓦葺屋根の四隅の飾り瓦です。

浦島太郎が玉手箱を開け老人となった場面

こちらは、孟子と思われる飾り瓦 中々細かい描写が興味深いです。瓦職人の腕の見せ所と言ったところでしょうか。

続いて注目したいのは参道途中の裕明門です。

日光東照宮陽明門を模したと言われています。明治35(1902)年 安曇野市指定文化財に指定されてます。

全面に彫刻が施された見事な隋神門です。

彫刻は、立川流の手法が用いられています。江戸時代に活躍した宮大工・立川玄椿が開いた流派であり、独自の技術や工程を確立しました。

立川流の特徴は、一本の木より削り出す手作業による細部へのこだわりや、素材選びの重要性などが挙げられます。また、建築物の寸法や形状に合わせて、加工や組み立ての手順を細かく決めることも重要な要素です。

現代の建築技術が発達し、機械化が進んでいる中でも、立川流宮大工の技術は多くの建築家や職人から高く評価され、伝統的な技術として受け継がれています。(chatGDPの文章に加筆)

施された彫刻は、鳳凰・龍・麒麟・飛龍・獅子といった霊獣やから干支。かと思えば猫や鶉もいます。

人物彫刻も二十四孝から取られた題材で統一されているのかと思えば、蝦蟇仙人・鉄拐先生という 仙人組み合わせの王道までと、良いとこどりの飾り彫刻が施されています。

人物彫刻も二十四孝から取られた題材で統一されているのかと思えば、蝦蟇仙人・鉄拐先生という 仙人組み合わせの王道までと、良いとこどりの飾り彫刻が施されています。

隋神像 一対

白黒駒一対

格天井の錦絵は、福岡県筑前出身の南画家 村田香谷の手によるもの

背面 贅を尽くした豪華な造りに驚きです。

開運招福の石 周囲に掘られている文字と中央の四角(口)を組み合わせると「吾唯足知」となり「吾れ唯足ることを知る」と読む事が出来ます。 吾唯足知は、京都龍安寺のつくばいで有名です。

中央の穴を潜るとご利益があると伝えられています。

有明山神社拝殿

拝殿の後方にあるのが本殿なのかと思ってたら本殿は別の場所にありました。

拝殿左後方にあるこちらが本殿となります。

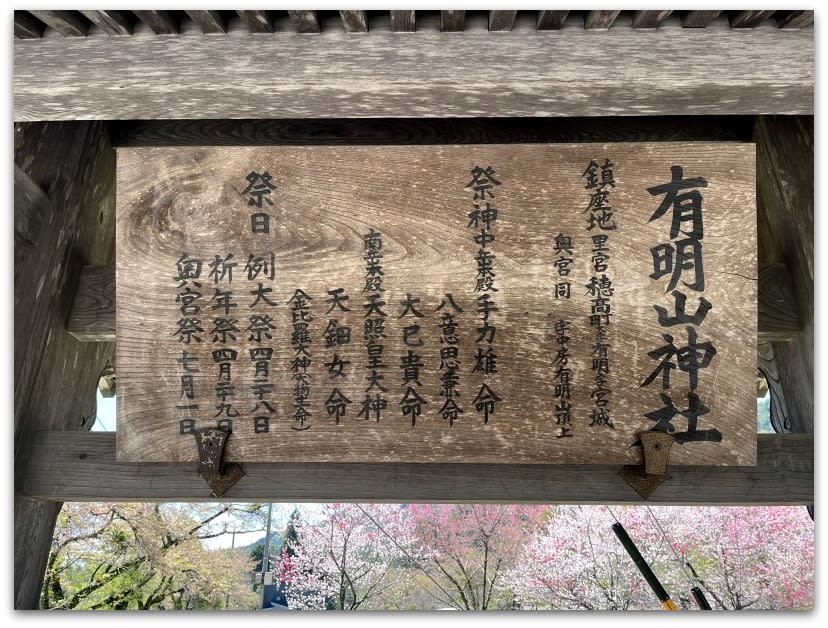

里宮祭祀:手力雄命、八意思兼命、大巳貴命(大国主)

記紀神話岩戸開きに登場する神様たちです。

由緒:創建は不明。伝承によると、坂上田村麻呂が蝦夷征伐の折に当地で戦勝祈願をしたとのこと。鎌倉時代以降は、当地の領主・仁科氏の祈願所となったようです。江戸時代は修験道の霊場として隆盛したようです。明治時代の神仏分離と廃仏毀釈で一時衰退したものの、1875年(明治八年)に旧豊科村(現 安曇野市穂高)の有志により再興されました。 (引用こちら)

御神体山は背後にある有明山で山頂近くに奥宮として天照大神、天鈿女命を祀っています。

霊峰有明山(標高2268m ) 信濃富士、安曇富士とも言われています。有明山は修験僧の宥快(ゆうかい:1345-1416年)が開山したと伝わる信仰の山 で古くから崇められていたそうです。

天照大神が岩戸にこもった際に、天手力男命が投げた岩戸が有明山に落ち止まり、それ以降天下が明るくなったという伝説が山名の由来です。(WIKIより)

山頂付近はかなり急登だそうで、頂上近くに奥宮があります。

ここから1キロ東へ行った場所に旧社地だった場所があります。現在は木喰天明霊神宮として、新興宗教の建物が建っています。

【マップ】

いつもコメントありがとうございます。

宮大工の技術は現在でもその技術と伝統が受け継がれている事に敬意を払いたいですね。

仁科神明宮は、フォローしていませんでした。少し調べてみたら「最古の神明鳥居」とのこと。ちょっと興味ありますね。情報ありがとうございます。

近いうちに再訪予定ですので、是非日程に組み入れて見たいと思います。

有明山神社の開運招福の石の潜り抜けの一周を只今としたい・・・

[ 吾唯只知 ]として、【 吾唯只今を知る 】として [日々是好日]でありたい・・・

「あかちゃんのわらべうた さよならさんかくまたきてしかく」や「サンカクさん」の絵本の力で、[ 吾唯足知 ]にいろんな△さんが、[ひ・ふ・み・よ・い・む・な・や・こ・と]の[1]を〇さんと□さんを繋げていると観える・・・

大きな△さんが4回((π/2)×4)で一周すると、□さんの1×1の正方形に・・・

中くらいの△さんは、円周の六等分で半径1のハブと辺(弦)1とで6つの正三角形に・・・

小さい△さんは、大きな△さんの辺(√3)を変身(√)し自ら[1]の広さ(1×1)をもって、4回((π/2)×4)で一周すると、□さんの1×1の正方形に・・・

[さよならさんかくまたきてしかく]は、【 さよならさんかくまたきてあした 】と生る。

時間軸の実数直線は、△さんの仕業とか・・・