続いて訪れたのは安曇野ICより10キロほど県道25号(塩尻鍋割穂高線)沿いにある史跡・景勝地“小岩嶽城址公園”内にある巨石群の紹介です。

小岩嶽城は、戦国時代に仁科氏によって築かれ信州では珍しい谷戸式の城郭を持つ山城です。

初代城主は、仁科氏庶流小岩盛親(諸説あり)で、北安曇に勢力を誇っていた仁科氏の南方面への侵攻に重要な拠点だった城でした。

天文21年に武田軍の軍勢に攻められ放火され、翌年には当時の城主古厩盛兼(ふるまやもりかね)が討ち死にし落城してしまいました。

『妙法寺記(勝山記)』(戦国時代の年代記で甲斐国(山梨県)の河口湖地方を中心とした富士山北麓地域の年代記 )の天文21年に

此年信御働候小岩兵部雲戒ヲ責落シ被食候打取首五首余人足弱取事数ヲ不不知(妙法寺記)

此ノ年モ信州へ御動キ候小岩タケト申要害ヲセメヲトシ被食候取ル首五百余人足弱取ル事ヲ不知候(勝山記)

此ノ年モ信州へ御動キ候小岩タケト申要害ヲセメヲトシ被食候取ル首五百余人足弱取ル事ヲ不知候(勝山記)

(訳)この年も信州へお働き侯、小岩岳と申す要害を攻め落としめされ候、打ち取る首五百余人、、足弱取ること数を知れず候

とあります。この記述“打取る首五百余人”だけ見ても壮絶な戦いだったことを伺い知ることができます。

城址公園内へ至る道は、看板も目立たず道幅も狭く見落としがちなので注意が必要です。

※この先左側に駐車場(トイレあり)があります。(Googleストリートビューより)

城址入口にある模擬門と櫓

土塁や堀の跡、かつての城郭跡の痕跡などを見ながら更に上っていくと、とても広い曲輪に出ます。

土塁や堀の跡、かつての城郭跡の痕跡などを見ながら更に上っていくと、とても広い曲輪に出ます。まず訪れたのは、この曲輪の一画に鎮座する小岩神社です。

小岩神社 石鳥居 (貫が抜け落ちた良くある中山鳥居でした。)

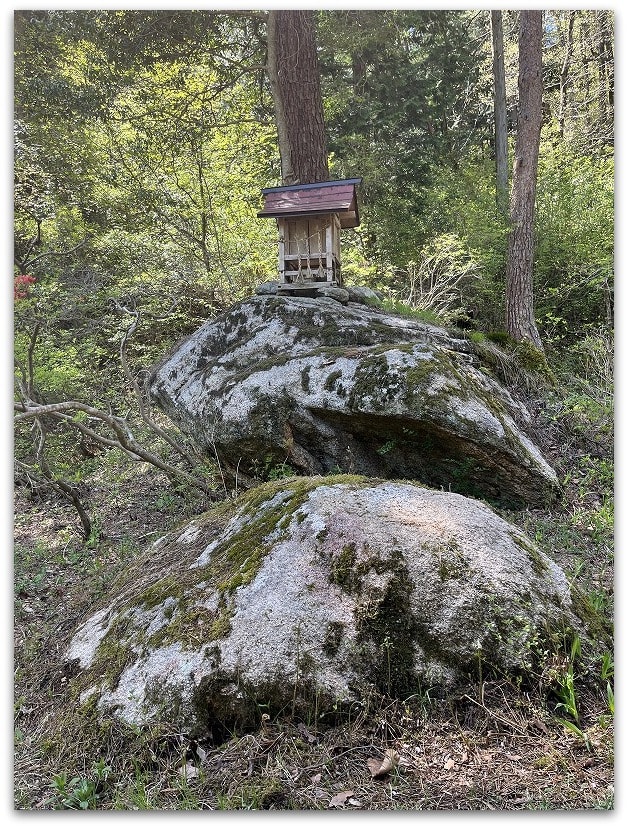

拝殿の奥に巨石に祀られた祠が見えます。

小岩神社 磐座

祭祀や謂れなど情報が皆無で確認できませんでしたが、地名や山科氏の支族“小岩”は、そもそもここが発祥でなないかと推測しています。

別の場所にも祠が祀られた磐座らしき巨石があります。

ここで戦った戦没者の慰霊碑がありました。女、子供も含め惨殺され壮絶な戦だったようです。

背後の山(天守台)へと至る場所にも巨石が連なっています。

蛇頭に見える巨石

蛇頭部の上から俯瞰 結構な高さがあります。

岩屋構造の巨石がありました。

岩屋内部 当時何かの保管庫や居住スペースなどに使われていたのでしょうか?

小岩嶽城址公園内にある巨石群は、一部の古城マニアの中ぐらいでしか取り上げられておらず、それとて自然の要塞くらいにしか記事中には記載がありません。あきらかな磐座の体裁を持ち祭祀目的としているものや岩屋構造を伴っているものもあり今後の巨石研究対象として重要なスポットといえるでしょう。

《安曇野の巨石探訪 その6》へ続きます。

【マップ】

この神社は拝殿から本殿を見る眺めがいいですね。

境内も岩がごろごろしてますね。空気感が違うのでしょうね。

いつもありがとうございます。

背後に丘陵があり谷戸が広がる自然の地形を利用し城郭や堀、土塁などを築いたのを「谷戸式」と区分しているようです。信州地方では、このような築城方式で築いた所は他には無いそうで、珍しいそうです。

参考URL:http://yogokun.my.coocan.jp/nagano/azuminosi.htm

最も防御の面からすると防戦一方になる造りでもあり、あっけなく落城してしまったのも元々は、別の目的で利用するはずだったのを無理やり山城にした可能性も考えられます。

今までに紹介されていない、巨石研究の穴場でもあり興味のある所でもあります。