創価学会の「内在的論理」を理解するためといって、創価学会側の文献のみを読み込み、創価学会べったりの論文を多数発表する佐藤優氏ですが、彼を批判するためには、それこそ彼の「内在的論理」を理解しなくてはならないと私は考えます。

というわけで、こんな本を読んでみました。

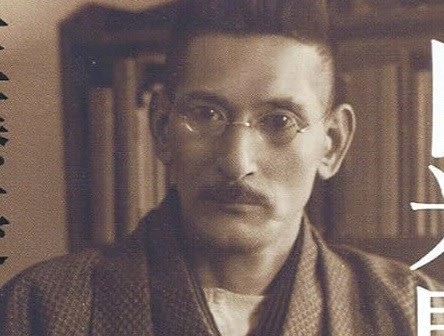

佐藤優/大川周明「日米開戦の真実-大川周明著『米英東亜侵略史』を読み解く」

興味深い内容でしたので、引用したいと思います。

この本の特徴は、戦前の思想家・大川周明の著書である『米英東亜侵略史』のテキストを2部に分けて再現し、その間に著者・佐藤優氏の解説を挟み込むという形式をとっていることです。

この形式は、佐藤氏が創価学会系の雑誌『潮』に記事を連載するときや、その著書「池田大作研究」を書いた時のスタイルと共通するものです。

さらに言えば、私がいろいろな本を読んでブログで引用する際に、記事の最後に【解説】として私見を述べていますが、そのスタイルにも通じます。

そこで、読者が読みやすく理解しやすいように、あたかも佐藤氏がこのブログを書いているかのように、私のブログのスタイルをまねて、この本の内容を再構成してみました。

必要に応じて、改行したり、文章を削除したりしますが、内容の変更はしません。

なるべく私(獅子風蓮)の意見は挟まないようにしますが、どうしても付け加えたいことがある場合は、コメント欄に書くことにします。

ご理解の上、お読みください。

日米開戦の真実

――大川周明著『米英東亜侵略史』を読み解く

□はじめに

■第一部 米国東亜侵略史(大川周明)

■第二部「国民は騙されていた」という虚構(佐藤優)

□第三部 英国東亜侵略史(大川周明)

□第四部 21世紀日本への遺産(佐藤優)

□あとがき

米国東亜侵略史(大川周明)

第二日 シュワード政策

アメリカが日本に着目した理由

さて、19世紀前半のアメリカは、実に急速なる領土拡張の時代でありましたが、その拡張は植民と征服と買収との三つの方法をもって行われ、面積は半世紀間に3倍半となっております。この領土拡張に伴って当然人口も増加し、これまた約3倍半となっております。そしてこの頃から東洋貿易への参加ということが次第にアメリカの関心を惹きはじめ、とりわけ無限の富を包蔵すると思われた支那市場が彼らの大なる誘惑となり、大西洋を横ぎってアフリカを回り、ちょうどペリーが取った航路によってインド洋及び支那海に至るアメリカ商船は、年々その数を加えてきたのであります。

従って、この頃はアメリカ造船業の黄金時代でもあり、1861年の統計によりますと、アメリカ商船の総トン数は554万トン、イギリスのそれは590万トン、英米両国を除く世界諸国のそれが580万トン、すなわちアメリカは世界商船総トン数の3分の1を占め、イギリスと雁行する商船国となっているのであります。あたかもこのような時に当たり、カリフォルニアに金山が発見され、東部のアメリカ人は言うまでもなく、世界各国の人々がアメリカの太平洋沿岸に殺到して来たので、沿岸一帯は急激なる発展を見るに至りましたが、とりわけ支那労働者の米国に渡航する者がにわかに多数となり、同時に米国商品の対支輸出も次第に盛況に赴いたので、従来のごとく大西洋・印度洋を経て支那海に至る迂回路を棄て、太平洋を横ぎって支那に至る直接航路を開く必要が迫ってきたのであります。

そればかりでなく、太平洋は今一つの意味でアメリカ人の心を惹きつけたのであります。18世紀から19世紀にかけて、捕鯨はアメリカ及びロシアの最も重要なる産業の一つでありましたが、19世紀初頭に至って大西洋の鯨はほとんど捕り尽くされ、同時に北太平洋に夥しき鯨のいることが知られたので、この方面における捕鯨船の活躍がとみに目覚ましくなりました。とりわけ1842年、米露両国の間に条約が結ばれ、両国互いにその領海内に入って鯨を捕り得るようになったので、アメリカ捕鯨船の日本近海に出没するものにわかに多くなり、1840年代にはすでに1200隻に及んだと言われております。

当時、どうして彼らがそれほど捕鯨に熱心であったかと申せば、蝋燭の原料にする油を取るためであったのであります。その頃のヨーロッパは、植民地から搾取した富によって生活は豪奢となり、各国の宮廷をはじめ、貴族富豪は競って長夜の宴を張って、飲みかつ踊っていたのであります。その宴会場を真昼のごとく明るくするために、数限りなく蝋燭を灯したのでありますが、その蝋燭の白蝋が鯨油から取れるので、贅沢が増せば増すほど、鯨が蝋燭に化けてヨーロッパの金殿玉楼を照らすことになったのであります。

このような次第で太平洋に出漁する捕鯨船のためにも、暴風や難破の際の救護所または避難所が必要になり、米支直接航路のためには中間の貯炭所または食料補給所が必要になり、このような必要のためにアメリカは我が国に着目するに至ったのであります。

そういう経緯を経てアメリカにおける日本訪問の機が次第に熟し、1850年には米国議会がこの事を決議し、遂にペリーの日本派遣となったのでありますが、その時に政府がペリーに与えた訓令の要旨は下のようなものであります。すなわち第一には、アメリカ船舶が日本近海で難船し、または暴風を避けて日本の港湾に入った場合、日本はアメリカ人の生命財産を保護するよう永久的なる和親条約を結ぶこと、第二はアメリカ船舶が燃料食糧の補給のために入港し得る港を選定すること、第三には通商貿易のために二、三の港を開かせることであります。

日本の膨張はアメリカを脅威せず

ペリーは日米通商の下地を作って帰国し、その後を受けて日米条約を締結したのはハリスであります。この条約調印のために井伊大老の首が飛び、明治維新の機運を激成したことはここに申し上げるまでもありませんが、私は当時の談判の経緯を子細に書き残したハリスの日記から、二、三の重要なる箇所を紹介しておきます。まず彼は、「従来幕府の役人は、日本の指導者たるミカドに対して、どうもすればこれを軽んずる傾向があったが、近来は盛んにミカドの絶対権を主張するのを見て、大勢の推移したことが感ぜられる。予は従来将軍をもって事実上の日本の君主と思っていたが、今やミカドが名実共に主権者にして、将軍はその仮装的統治者であるように思われはじめた」と申しております。これはハリスの談判進行中に俄然として勤皇論が台頭し来れることを示すものであります。

また彼は「日本というこの不思議な国の数々の不思議の中で、ミカドのごとく予の判断を苦しめたものは無い」と書いております。このミカドの不思議は、ひとりハリスのみのことでありません。それは90年後の今日のアメリカ人にとっても、依然不思議のものとなっております。ただし、この度の日米戦争における日本の勝利の行程を奥深く探ることによって、あるいはアメリカ人も初めてこの不思議を理解するに至るかも知れません。私はそうであることを切に祈って止まぬものであります。

さてこの頃のアメリカは、当時の大統領ブキャナンが1857年5月、支那使節に任命されたウィリアム・ピッドに与えた教書において「支那において我が同胞の通商と生命財産の保護以外には、いかなる目的をも追求せざることを銘記せよ」と述べている通り、当時支那に起こりつつあった長髪賊の乱に対しても、傍観的態度を取り、ペリーが画策した琉球占領計画をも「面白からぬ提案」としてしりぞけ、またこれと時を同じくして、台湾を米国の保護領とせよという宣教師パルケルの画策をも黙殺しております。

時の国務長官シュワードは、将来太平洋が世界政局の中心舞台たるべきことを力強く主張したので、歴史家は好んで「シュワード時代」または「シュワード政策」という言葉を用いますが、実際においては、何ら積極的活動を太平洋または東亜において試みておりません。1850年に至って一旦は著しく活発となったアメリカの太平洋及び支那に対する活動は、1861年に始まった南北戦争以後、1898年のフィリピン占領に至る40年間、甚だ消極的となったのであります。

確かにこの時代は、まだ金融資本主義が現れず、帝国主義のまだ確立せられない以前であったので、欧米の東洋政策、とりわけ対支政策の領域を支配していた産業資本は、支那を自国製品の販売市場として、または原料生産地として、最大限度にこれを利用することを主たる目的としていたのであります。

例えば1867年、アメリカ政府がロシアからアラスカを買収した時に、国民は政府の帝国主義的動向を激しく非難し、国内に未だ耕されぬ土地が夥しいのに、何の必要あってこのような無駄な買い物をするのか、白熊でも飼うつもりかと憤っております。また京城駐在米国大使が、朝鮮における宣教師と協力してアメリカ勢力を京城に扶植せんとした時も、ワシントン政府は該公使に対して「朝鮮の政治に干渉することは貴下の権限外なり」とたしなめております。日清戦争(1894~1895年)の時も、時の国務長官グレシャムは「米国は武力を行使し、またはヨーロッパ列強と提携してこの戦争に干渉する意図なし。米国は表面は好意的中立を守り、内実は日本にのみ好意を寄せんとするものなり」という訓令を、京城駐在公使に与えております。当時のアメリカは、日本の膨張はアメリカを脅威せずと考えていたのであります。

しかも、日清戦争は東亜政治史全体の偉大なる転回点となったのであります。すなわち日本に敗れた支那が、この時初めて封建支那の無力と解体とを全面的に暴露したのに乗じて、あたかもこの頃に台頭し来れる帝国主義が、孤立無援の支那を掠奪の対象として、激しく殺到しはじめたのであります。そして、これと共にアメリカの東洋政策も俄然面目を改めたのであります。

「門戸開放」提唱の経緯

さて、シュワードの太平洋制覇の理想は、ただいま申し上げた通り、約半世紀の間、アメリカの具体的政策とはならなかったのでありますが、彼の理想は一部のアメリカ政治家によって堅確に継承されてきたのであります。

この理想は、1880年代から次第にアメリカに浸潤しはじめてきた帝国主義と相結んで、アメリカの東亜政策もようやく積極性を帯びるようになりました。そして、この新しき帝国主義の最も勇敢なる実行者は、今日の大統領フランクリン・ルーズヴェルトの伯父セオドア・ルーズヴェルトであり、その最初の断行が、1898年の米西戦争を好機として、フィリピン群島及びグアム島を獲得したことであります。

戦争の当初において、時の大統領マッキンリーは「アメリカはフィリピン群島の強制的併合を行わんとするものに非ず、予の道徳的規範によれば、かくのごときは犯罪的侵略なり」と声明したにもかかわらず、後には「神意」と称してフィリピン統治をアメリカに委任することを要求したのであります。その一切の献立を行ったのが、取りも直さず海軍長官であったルーズヴェルトであります。アメリカはスペインの統治に不満だったフィリピン独立運動者を煽動し、これを援助してマニラのスペイン守備隊を攻撃させました。この時アメリカは数々の約束を彼らに与えたが、彼らを片付けるに足る軍隊がアメリカ本国から到着するに及んで、一切の約束を蹂躙し去ったのであります。すなわちフィリピン独立党はアメリカに欺かれて、その手先となってスペイン軍と戦い、その後に彼ら自身も葬り去られたのであります。当時日本の民間にはフィリピン独立運動に援助を与えた人々も多く、アメリカの悪辣なる手段を痛憤したのでありますが、日本政府は「いかなる国が南太平洋で日本の隣邦となるよりも、アメリカが隣邦となることをよろこぶ」として、米国のフィリピン併合に賛意を表したのであります。

いまやアメリカは「イギリスが香港に拠るごとく、我らはマニラに拠る」と公言し、フィリピンを根城として東亜問題に容喙する実力を養いはじめ、1899年には国務長官ジョン・ヘイの名において、名高き支那の門戸開放を提唱し、翌1900年には、支那の領土保全を提唱したのであります。この二つの提唱は、アメリカ人の言い分によれば、ある程度まで利他的政策であり、支那に同情し支那を援助せんとする希望から出たものであるというのでありますが、それは偽りの標榜であります。第一にヘイはこの政策を提唱するに当たって、いささかも支那自身の希望や感情を顧みず、支那政府は門戸開放に同意なりや否やの問い合わせさえアメリカから受けたことがなかったのであります。ヘイの提唱は、支那に対するアメリカの権利を一方的に主張したもので、要するに支那はアメリカの同意なくしてはいかなる国にも独占権を与えてはならぬ、関税率を決めてはならぬ、相互条約を結んでもならぬという要求であります。

まさしくヨーロッパ列強は、アメリカに先んじて支那においてそれぞれ勢力範囲または利益範囲を確立していたので、立ち遅れたアメリカは、支那に対する自国の政治的・経済的発展に大いなる障碍の横たわれるに当面し、これを撤去するために門戸開放を唱えたのであります。また、その領土保全主義は、支那が列強によって分割される場合、アメリカの現在の準備と立場では、自分の分け前が甚だ少なかるべきことを知っていたので、支那における自国の利益を消極的に守るために他ならなかったのであります。すなわちロシア及びイギリスが、すでに武力と領土占領の手段によってその勢力を支那に張り、とくにロシアが将来も同様の手段を遂行せんとするのに対し、アメリカは門戸開放と領土保全とを提唱する以外、支那における現在及び将来の帝国主義的利益を擁護するために、いかなる現実の手段をももたなかったのであります。

【佐藤氏による解説】

日本の勝利が招いた列強の「太平洋シフト」

さてアメリカは、アジア諸国の自由と独立を尊重し、植民地主義に反対するという初心から離れてしまったのであろうか。大川の理解では、19世紀の末にアメリカの外交政策が本質的に変化したのである。一言でいうと、アメリカが孤立主義を捨て、露骨に帝国主義政策を追求することになったため、結果としてイギリス同様に白人による白人以外の人種の支配を目指すような国家に「堕落」してしまったのである。

大川はアメリカによる帝国主義的侵略の呼び水になったのが、日清戦争における日本の勝利と考えている。

それまで「眠れる獅子」として恐れられていた中国は、日清戦争の敗戦で弱体化していることが露呈し、植民地に成りうるとの認識を欧米列強に抱かせることになった。その結果、アメリカは対東アジア政策を積極化するのである。その帰結が米西戦争であった。1880年代に帝国主義政策への転換を遂げたアメリカは、1898年の米西戦争でグアム島とフィリピン諸島を獲得し、マニラを拠点に中国を植民地支配することを虎視眈々と狙うようになった。

アメリカが提唱した中国の門戸開放とは、植民地の分配に自分も参加させよというものである。中国の領土保全は、仮に中国が列強に分割されることになれば、アメリカの取り分が少なくなるから、領土保全の方が都合の良い利権構造を維持できるという計算からの意思表明に過ぎない。お人好しの日本人は、このようなアメリカの内側からの変質に長い間気づかなかったのである。

大川は、アメリカは決して善意の国でないということを強調している。これはアメリカが心を入れ替えれば善意の国になれるというような単純な問題ではない。帝国主義の時代においては、他国の植民地となるか、他国を植民地とする列強の一員になるかしか選択肢はない。もちろん帝国主義の時代でもスイスやスウェーデン、アジアではシャム(タイ)など、植民地化を免れ、かつ自らも植民地をもたなかった国もあるが、それは列強の勢力均衡から生じた幸運な例に過ぎない。 アメリ力も日本も、帝国主義の時代においては善意の国になれないというリアリズムから大川は出発する。少し先走っていうと、大川はこうした帝国主義的な世界システムの脱構築を考えていた。大東亜共栄圏を作ることで、国民国家の制約を超えて、共通の文明圏に属する人々が支配・被支配の枠組みを超えて生きていくことができるような世界を構想していたのである。しかし、戦後、その構想は一切無視され、大川は日本民族の優秀性という人種神話に基づいた世界支配を目論む植民地主義者にされてしまったのだ。

19世紀にはヨーロッパから地理的に近い中近東、アフリカ、さらにインドまでの西アジアにおける列強の植民地分割は基本的に終了していた。従って、各国はそれまで手つかずだった東アジアに向かっていくのである。なぜ東アジアは本格的な植民地化に晒されなかったのであろうか。それは中華帝国神話が生きていたからである。アヘン戦争でイギリスが簡単に勝利したことで、中国が西側が思っていたほど強くはないということが明らかになったが、それでも中国は「眠れる獅子」であり、大国としての潜在力を侮ることはできないという考え方が強かった。その中国神話を徹底的に打ち崩したのが日本である。日本が日清戦争に勝利したことによって、中国はもはや恐るるに足りぬ、近代国家の体をなしていない地域であるとの意識を欧米列強は強めるのである。そうして列強の関心は大西洋から太平洋にシフトした。端的に言えば中国の植民地化を各国が狙いはじめたの だ。中国が欧米の植民地になれば、国境を接する朝鮮や日本も植民地にされる危険性が高まる。日清戦争での勝利が、日本により大きな脅威を招いてしまった。ここに付け込んできたのがロシアであり、日本は朝鮮半島、満州に覇権を確立しようとするロシアの野心を挫くために戦争に突入した。日本海大海戦、奉天会戦における日本の勝利で戦局は日本に有利になった。ただし、当時の日露の国力差から、日本がロシアの首都サンクトペテルブルクまで乗り込み、完勝することが不可能なことは、誰の目にも明らかであった。

構成・文責:獅子風蓮