創価学会の「内在的論理」を理解するためといって、創価学会側の文献のみを読み込み、創価学会べったりの論文を多数発表する佐藤優氏ですが、彼を批判するためには、それこそ彼の「内在的論理」を理解しなくてはならないと私は考えます。

というわけで、こんな本を読んでみました。

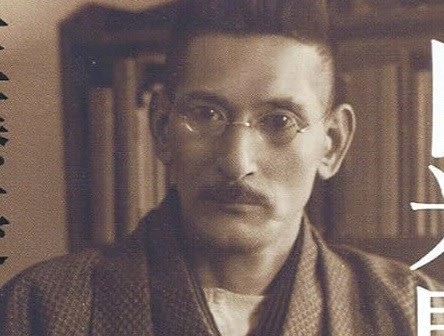

佐藤優/大川周明「日米開戦の真実-大川周明著『米英東亜侵略史』を読み解く」

興味深い内容でしたので、引用したいと思います。

この本の特徴は、戦前の思想家・大川周明の著書である『米英東亜侵略史』のテキストを2部に分けて再現し、その間に著者・佐藤優氏の解説を挟み込むという形式をとっていることです。

この形式は、佐藤氏が創価学会系の雑誌『潮』に記事を連載するときや、その著書「池田大作研究」を書いた時のスタイルと共通するものです。

さらに言えば、私がいろいろな本を読んでブログで引用する際に、記事の最後に【解説】として私見を述べていますが、そのスタイルにも通じます。

そこで、読者が読みやすく理解しやすいように、あたかも佐藤氏がこのブログを書いているかのように、私のブログのスタイルをまねて、この本の内容を再構成してみました。

必要に応じて、改行したり、文章を削除したりしますが、内容の変更はしません。

なるべく私(獅子風蓮)の意見は挟まないようにしますが、どうしても付け加えたいことがある場合は、コメント欄に書くことにします。

ご理解の上、お読みください。

日米開戦の真実

――大川周明著『米英東亜侵略史』を読み解く

□はじめに

■第一部 米国東亜侵略史(大川周明)

■第二部「国民は騙されていた」という虚構(佐藤優)

□第三部 英国東亜侵略史(大川周明)

□第四部 21世紀日本への遺産(佐藤優)

□あとがき

米国東亜侵略史(大川周明)

第一日 ペリー来朝

日米戦争の真箇の意味

私は大正14年、すなわち今から16年以前に『亜細亜・欧羅巴・日本』と題する著書を公けにしております。この書物は百ページにも満たぬ小冊子でありますが、容量に似合わぬ数々の大なる目的をもって書かれたものであります。

目的の第一は、戦争の世界史的意義を闡明して、当時日本に跋扈していた平和論者の反省を求めるためでありました。

目的の第二は、言葉の真箇の意味における世界史とは、東西両洋の対立・抗争・統一の歴史に外ならぬことを示すためでありました。

その第三は、世界史を経緯し来れる東洋並びに西洋の文化的特徴を彷彿させるためでありました。

その第四は、このようにして全アジア主義に理論的根拠を与えるためでありました。

そして目的の第五は、新しき世界の実現のために東西戦の遂に避け難き運命なることを明らかにして、これに対する日本の荘厳なる使命を省みるためでありました。私はこの書の最後を次のように結んでおります。

「いま東洋と西洋とは、それぞれの路を往き尽くした。しかり、相離れては両ながら存続し難き点まで進み尽くした。世界史は両者が相結ばねばならぬことを明示している。さりながらこの結合は、おそらく平和の間に行われることはあるまい。天国は常に剣影裡にある。東西両強国の生命を賭しての戦が、おそらく従来もそうであるように、新世界出現のために避け難き運命である。

この論理は、果然米国の日本に対する挑戦として現れた。亜細亜における唯一の強国は日本であり、欧羅巴を代表する最強国は米国である。この両国は故意か偶然か、一は太陽をもって、他は衆星をもって、それぞれその国の象徴としているがゆえに、その対立はあたかも白昼と暗夜との対立を意味するが如く見える。この両国は、ギリシャとペルシア、ローマとカルタゴが戦わねばならなかったごとく、相戦わねばならぬ運命にある。日本よ! 一年の後か、十年の後か、または三十年の後か、それはただ天のみ知る。いつ何時、天は汝を喚んで戦を命ずるかも知れぬ。寸時も油断なく用意せよ。

建国三千年、日本はただ外国より一切の文明を摂取したるのみにて、未だかつて世界史に積極的に貢献するところなかった。この長き準備は、実に今日のためではなかったか。来るべき日米戦争における日本の勝利によって、暗黒の夜は去り、天つ日輝く世界が明けはじめねばならぬ」

私のこの立言は、16年後の今日、まさしく事実となって現れたのであります。私は日米戦争の真箇の意味について、16年前と毛頭変わらぬ考えをもっております。この戦争はもとより政府が宣言したように、直接には支那事変のために戦われるものに相違ありません。しかも支那事変の完遂は東亜新秩序実現のため、すなわち亜細亜復興のためであります。亜細亜復興は、世界新秩序実現のため、すなわち人類のいっそう高き生活の実現のためであります。世界史は、この日米戦争なくしては、そして日米戦争における日本の勝利なくしては、決して新しき段階を上り得ないのであります。

それならば日本とアメリカ合衆国とは、いかにして相戦うに至ったか。太陽と星とは同時に輝くことが出来ないのでありますが、いかにして星は沈み、太陽は昇る運命になって来たか。その経緯を探ることが、とりもなおさず私の講演の目的であります。そしてこの経緯を明らかにすることは、同時に我らの敵の本質を、その善悪両面について併せ知ることに役立つのであります。

ペリー艦隊来る

そもそも欧米列強の圧力が、にわかに我が国に加わってきたのは、およそ百五十年前からのことであります。ちょうどこの頃から、世界は白人の世界であるという自負心が昂まり、欧米以外の世界の事物は、要するに白人の利益のために造られているという思想を抱き、いわゆる文明の利器を提げて、欧米は東洋に殺到しはじめたのであります。

それにもかかわらず当時の日本は、多年にわたる鎖国政策のために、一般国民は日本の外に国あるを知らず、わずかに支那朝鮮の名前を知っているだけで、印度でさえもこれを天竺と呼んで、あたかも天空の上にあるかのように考えていたほど、海外の事情に無関心であったのであります。従って文化年中にロシア人が北海道に来て乱暴を働こうとしたことは、日本にとってまさしく青天の霹靂であり、徳川幕府は甚だしく狼狽したのであります。幕府はとにもかくにもあらん限りの力を尽くして防備の方法を講じましたが、その後はしばらく影を見せなかったので、文化・天保年中になりますと、かえってその反動が起こり、海防のために力を注いだ松平楽翁公などを、臆病者と笑うような始末でありました。騒ぐ時には血眼になって騒ぐが、止めればまるで忘れ果てて、外国船などは来ないもののように思う、これは今も昔も変わらぬ日本人の性分であります。そのような次第でその後の数十年というものは、日本はある時は外国の侵略を恐れ、ある時は全く国難を忘れ去りながら、その日その日を過ごしてきたのであります。

ところが嘉永初年の頃から、長崎のオランダ人がしきりに徳川幕府に向かって、イギリス人・アメリカ人・ロシア人などが、日本に開港を迫ってくるから用心しなさいと注進してきたのであります。この注進によって幕府当路の人々や、一部のオランダ学者には、形勢が次第に切迫してきたことが知られておりましたが、その頃の政治と申せば、総じて何事も人民には知らせず、ただ由らしめるという方針であり、たとえ知らしめようと思ったところで、通信機関の不備な時代でありましたから、国民は無論のこと、役人の大部分さえ世界の形勢について無知識であったのであります。

もっとも幕府は、もし外国船が近海に現れた場合は「二念なく打ち払え」という命令を下してはいました。しかしいくら「打ち払え」と言われても、遠方に弾の届く大砲もなく、鎖国以来巨船建造を禁じられて、一隻の千石積の船さえもない状態であったのであります。

日本の国内がこのような状態にありましたとき、かねてからオランダ人が注進していた通り、日本に向かって開国を要求する外国軍艦が、堂々と名乗りを挙げて江戸に間近き浦賀湾に乗り込み、通商開港の条約締結を求めてきたのであります。それは言うまでもなくペリーに率いられたアメリカ艦隊で、時は嘉永六年陰暦6月3日、暑い盛りの真夏のことで、今から数えて98年前、西暦1853年に当たります。

先程申し上げた通り、この時より50年前から、外国船がしばしば日本近海に出没しましたけれど、その立ち寄ったのは皆江戸から申せば辺鄙の土地であります。従って若干の先覚者は夙(つと)に鬱勃たる憂国の心を抱いておりましたけれど、国民一般は風する馬牛であったのであります。ところがこの度のアメリカ艦隊に至ってはその碇を泊せるところは日本国の玄関であり、その求むるところは、条約の締結でありますから、ロシアの軍艦が蝦夷の片隅に立ち寄ったのとは、その人心に与えた影響は到底同日の談でなかったのであります。

浦賀奉行は、ペリー来朝の趣旨が、アメリカの国書を奉呈し、通商和親を求めるにあるということを聴き、日本の国法を説明して、浦賀では国書を受け取り兼ねるから、直ちに長崎に回航するように申しましたが、ペリーは頑として耳を貸さず、武力に訴えても目的を遂げねば止まぬ意気込みを示しました。その上、アメリカの水兵は、勝手に浦賀湾内を測量し始めたので、日本の法律はそのようなことを断じて許さぬと抗議しましたが、ペリーは、自分はアメリカの国法に従うだけで、日本の国法などは一向に存じ申さぬと空嘯(そらうそぶ)く始末であったのであります。

江戸幕府の周章狼狽

浦賀奉行の急報に接した江戸幕府の周章狼狽は、まことに目も当てられぬ次第でありました。あくまでも国法を守ろうとすれば、すなわち戦争の火蓋が切られて、江戸湾は封鎖される。そうすれば鉄道も荷馬車もないその頃の日本で、江戸に物資を運ぶたった一つの路であった海上交通が断たれてしまう。江戸十万の市民は日ならずして飢えに迫る。そうすれば既に動揺しかけていた徳川幕府の礎はいよいよ危険になって来る。仮に幕府はどうなってもよいとしても、何ら防戦の準備なくしてアメリカと戦端を開くことは、日本の興廃に関する一大事となることを痛感したので、幕府は遂に久里浜に仮館を建て、6月9日ここでペリーからアメリカの国書を受け取り、返事は明年ということにして、一旦浦賀を引き上げさせたのであります。

おそらく幕府の役人のうちには、アメリカと申せば波濤万里の彼方である、往復にはまず二、三年もかかるであろう、そのうちに何とか妙策もあるだろうと考えた者もあったでありましょうが、ペリーは決して浦賀を去って本国に帰ったのではなく、支那の上海に行っただけでありましたから、約束通り、翌嘉永七年正月早々、またもや浦賀に来た。しかも今度は進んで神奈川湾に投錨し、幕府に向かって厳重に確答を求めたので、やむなく幕府は横浜でペリーと談判を行い、遂に日本は長崎の他に下田・函館の二港を開く約束をしたのであります。

わずか百年前のことでありますが、当時の日本と今日の日本とを比べて見ますと、実に感慨無量であります。嘉永六年6月9日、いよいよペリーが久里浜に上陸するというので、アメリカ軍艦は砲門を開いて祝砲を放ちました。その殷々轟々たる響に驚いて、久里浜の漁民はすわ戦争だと仰天し、夜具包や仏壇などを背負い出して、山手の方に逃げまどっております。

また久里浜の仮館では、ペリー一行に腰掛けさせる椅子が無いのに困り、いろいろ知恵を絞った揚げ句に考えついたのが、葬式の時に坊さんが使う曲録であります。それがよかろうというので、村役人・町役人に命じて寺々から曲録を借り集めてみたものの、いずれも古色蒼然たるものばかりで、漆が剥げていたり脚が折れたりしています。そこで大急ぎで朱塗の剥げたのには紅殻を塗り、黒塗の剥げたのには墨を塗り、毀れたところは釘で打ちつけなどしてようやく十脚だけ調えましたが、その中で一番綺麗なのが野比村の最宝寺の朱塗の曲録でありましたので、浦賀奉行がこれに腰掛けることにしま した。

それよりも情けなかったのは、ペリー艦隊が浦賀碇泊中の日本側の警備であります。幕府は4人の大名にこの警備を命じたのでありますが、その方法は各大名が漁師から借り集めた漁船をもって、アメリカ軍艦を取り囲み、いわゆる八陣の備えを取っているのであります。八陣の備えと申すのは、三方から軍艦を取り巻き、陣鐘・陣太鼓を鳴らし、法螺貝を高らかに吹き立て、ちょうど鶏が羽を緊(し)めるように、軍艦を羽がいじめにするのであります。それらの船には皆々沢山の旗・差物を立てているのでありますが、風が強く吹きはじめると旗や幟がはためいて、船の動揺が激しくなるので、急ぎこれを旗竿に巻き付け、船舷に横倒しにして縛りつけねばなりません。その上艦長は各藩の家老がこれを勤めましたが、波が荒くなると肝心の艦長がたちまち船に酔い、呻きながら号令をかけるので、何を言うのやら聴き取れぬ始末であります。そしてアメリカ人は軍艦の上からこの有り様を望遠鏡で眺めていたのであります。この警備はペリーからの抗議で解くことにしましたが、実際は何の役にも立たなかったのであります。

この時の警備の実状を目撃した一人がこのように申しております――「この際にたとえ一片の風なく、十分に八陣の備えを完うしたるにもせよ、いざ戦争という場合においては、先方において仰々しく砲門を開き発砲するに及ばず、ただ軍艦をもって、取り巻きつつある百石積の運送船または漁船の間を縦横に操縦し暴れ廻るにおいては、あたかも玩弄物の天神様を摺り鉢の中に入れこれを摺るがごとく、一瞬にして粉砕微塵となるや必せり。然るにペリーは十分にこの状態を知りつつ、心を和らげ温心もって応接を遂げしは、実に寛仁大度の器量あるものというべし」

さて、アメリカがいかなる経路を経て、日本に艦隊を派遣するに至ったかを述べる前に、まずペリーの人となりについて申し上げておかねばなりません。

ペリーはなかなか立派な人物

ペリーは1858年に使命を果たして帰国してから、直ちに詳細なる報告を政府に提出しております。この報告は後に印刷に付せられ『1852・1853.1854年に行はれたる支那海及び日本へのアメリカ艦隊遠征顛末』という長い表題の本となっておりますが、実に四六倍版六百頁の大冊で、遠征中にこれだけのものを書き上げるだけでも並々の仕事でありません。それから報告中に現れたる彼の知識、彼の識見、注意の周到などによって判断すれば、疑いもなく彼は当時アメリカ第一等の人物であります。子細にこの報告を読みますれば、我々は当時のアメリカの是非善悪を最も良く掴み得るように思われます。

ペリーは1852年11月24日、ノーフォークを出発し、大西洋を横断して、12月11日、すなわち18日目にマディラ島に達し、そこで越年して1853年1月10日、セント・ヘレナ島に寄港、1月24日、ケープ・タウンに到着し、2月3日にここを出帆して18日にインド洋上のモーリシャス島に着いて10日間滞在、ついで3月10日にセイロン島、3月25日にシンガポール、4月7日に香港、5月8日に上海、5月26日那覇に着き、それから浦賀に参ったので、出帆してから約8ヶ月を費しております。これが当時、アメリカから東洋に参る普通の順路であったのであります。

ペリーはこの航海の途上において、欧羅巴諸国の数々の植民地に寄港したのでありますが、丹念にその植民政策を研究し、その非人道的なる点を指摘して、手酷(てひど)き攻撃を加えております。とりわけ著しく目につくことは、イギリスに対する激しき反感であります。

セント・ヘレナに寄港中には、ナポレオンが幽囚されていた見すぼらしき家を訪ね、たとえ敵とは言え、古今の英雄にかくのごとき待遇をするとは何事ぞと義憤を洩らしております。当時イギリスは、ナポレオンが5年間も起臥していた家を、家賃を取って一人の百姓に貸し、その百姓はナポレオンの使用していた部屋の一つを既にしていたのであります。またイギリス植民地統合の残酷に対しても忌憚なく弾劾を加えております。

これを今日の英米関係に対比して見ますと、誠に今昔の感に堪えないのでありますが、当時はアメリカがフランスの助力によって独立してから60、70年、イギリスと戦ってから30、40年経ったばかりで、今日とは事変わり、アメリカは大なる敵意と反戦とをイギリスに対して抱いていたのであります。ただし彼は、外国とりわけイギリスの侵略主義を非難すると同時に、正直に自国の非をも認め、我々もメキシコその他に対して道徳に背くようなことをやったが、これは国家の必要上止むを得ぬことであったと申しております。彼はそのメキシコ戦争においても、艦隊司令官として戦ったのであります。

ペリーは日本に参る前に、実に丹念に日本及び支那の事情を研究しております。従って日本に対しても相当に正しき認識をもっておりました。彼は日本人が高尚なる国民であること、これに対するにはあくまでも礼儀を守り、対等の国民として交渉せねばならぬことを知っていたのであります。

すなわち日本に対しては、オランダのごとき卑屈な態度を取ってはならぬし、またイギリスやロシアのごとき乱暴な態度を取ってもならぬ。どこまでも礼儀を尽くして交渉し、止むを得ぬ場合にのみ武力を行使するという覚悟で参ったのであります。ただし日本を相手に戦争を開く意図はなく、従って果たして開港の目的を遂げ得るや否やを疑問としております。この事は1852年12月14日付で、マディラ島から海軍長官に宛てた手紙の中に明記しております。ただしその場合は、日本の南方に横たわる島、すなわち小笠原島か琉球を占領すべしと建策しております。

このような次第で、ペリーはなかなか立派な人物であり、こうした人物が艦隊司令官として日本に参ったことは、日米両国のために幸福であったと申さねばなりません。その上、アメリカ合衆国も当時は決して今日のように堕落した国家ではなかったのであります。アメリカ建国の理想は、なお未だ地を払わず、ワシントンの精神が国民の指導階級を支配していた時であります。もし今日の米国大統領ルーズヴェルト及び海軍長官ノックスがペリーのような魂をもっていたならば、もし彼らが道理と精神とを尚ぶことを知っているならば、もしアメリカがただ黄金と物質とを尚ぶ国に堕落していなかったならば、日本に対してこの度のような暴慢無礼の態度に出て、遂にかえって自ら墓穴を掘るような愚をあえてしなかったろうと存じます。

【佐藤氏による解説】

『米英東亜侵略史』の全体を貫くテーマ

それでは、『米英東亜侵略史』の基本的骨組みについて考察してみよう。

大川はその冒頭で、日米戦争を開戦の16年前に予言した自著『亜細亜・欧羅巴・日本』の執筆目的として、以下5点を紹介する。具体的には、①平和主義批判、②世界史の意味の解明、③東洋文明と西洋文明の比較、④アジア主義の理論的根拠の説明、⑤東西間の戦争が新しい世界実現のために不可避であること、がそれに当たる。そしてこれらの問題意識は、『米英東亜侵略史』においても全体を貫くテーマとして位置づけられている。筆者の考えでは、大川が言うところの5つの目的は、以下の3つに再整理した方がわかりやすい。

第一は、世界史上の意味と戦争の不可避性である。第四章で詳しく説明するが、大川は、この世には世界は一つだけしか存在しないという認識は幻想に過ぎず、実際には複数の世界が並存していると考える。世界が複数あるというのは、一見、不思議な考えのように見えるが、例えば動物の世界を考えた場合、犬、猫、兎、熊、猿などの動物は、犬なら犬、熊なら熊で一つのグループを作っている。犬には犬から見た小世界がある。猫には猫から見た小世界がある。猿には猿から見た小世界がある。

ここにオレンジがあるとしよう。オレンジは猿の大好物だからすぐに手を伸ばすだろうが、猫は柑橘類が嫌いなので逃げ出していく。動物を全体とした場合、猿や猫は「種」で、一つの完結したグループを作っている。この種の位相は固定したものではない。猿でもチンパンジーは肉を食べるが、オランウータンは野菜や果物しか食べない。今ここで猿を一つの世界とすると、今度はオランウータン、チンパンジー、マントヒヒ、ニホンザルがそれぞれグループとして区分され、種となる。このような考えを人間の歴史に応用すると、世界はいくつもの小世界から形成され、その小世界はそれぞれ独立していることになる。そして、この複数の世界がお互いに切磋琢磨するのが世界史と考えられる。具体的には東洋という世界と西洋という世界が競争している。この二つが切磋琢磨する過程で戦争は不可欠であるとの認識を大川は示す。

第二は、世界史が成立したことで、西洋的原理と東洋的原理の文化的特徴の相違が明らかになった。西洋と東洋のどちらが優れているかという議論にはそもそも意味がない。それぞれが独自の内在的論理をもった完結した世界なのである。一般論として、経済力が強い世界は人間の欲望をより満たすことができるので、憧れの対象になる。マルコ・ポーロの『東方見聞録』は13世紀に書かれた作品だが、そこには中国や日本に対する差別感情はない。日本については黄金の屋根の建物があるほど金に恵まれた豊かな国であるという憧れとともに、身代金誘拐が頻繁に行われ、身代金を払わないと人質の人肉を食べるという風習がある恐ろしい国であると書かれているが、蔑視観はない。西洋人が東洋人を蔑視するようになったのは、資本主義制度が発展し、西洋が豊かになって以降のことである。やがて日本が経済力をつけると、欧米人からの蔑視は減ったが、同時に警戒されるようになった。しかし、このような経済力と文化の優劣は、そもそも同じ土俵に乗る話ではない。日本が欧米の科学技術の成果を受容することは可能であるし、またそのような形で日本人の欲望を満たす経済力をつけていく必要がある。しかし、日本人の考え方、日本文化を形成する原理は日本独特のもので、西洋的原理を移植することはできない。そして、日本人の精神には自ずからインド精神と中国精神が包摂されていると考える大川にとって、日本精神とはアジア精神に等しいのである。従って、日本は西洋的原理の移植という不可能な目標を追求するのではなく、東洋的原理に則って全アジア主義の理論を組み立てる必要があると考える。

第三は、アジア主義を現実の国際政治の中に生かすことである。前述したように大川は書斎に籠もるタイプの学者ではない。理論は実践に生かされてはじめて意味があると考える。アジアを植民地から解放することがアジア復興の大前提であるが、その具体的方策として戦争が不可欠と考える。「亜細亜復興は、世界新秩序実現のため、すなわち人類のいっそう高き生活の実現のためであります。世界史は、この日米戦争なくしては、そして日米戦争における日本の勝利なくしては、決して新しき段階を上り得ないのであります」(「米国東亜侵略史」)との基本認識を大川はもっている。

現在の基準で大川のこの記述を読むと、「人類のいっそう高き生活の実現」のために戦争を呼びかけることは大いなる矛盾であり、血に飢えた好戦的人物との印象さえ受けるが、当時の常識では、戦争は一等国として国際政治に参加する以上不可避のイベント、卑近な例えをするならば、プロ野球リーグに加盟した以上、試合からは逃れられない程度の出来事と受け止められていた。大川は、アメリカという野球チームが圧倒的に強いことを熟知していた。近代戦の勝敗は、個々の将軍や兵士の技能や胆力で決まるものではない。近代戦は総力戦であると言われるように、国家のありとあらゆる力、特に経済力が決定的重要性を意味する。もっともここで精神力を過小評価することも間違っている。総力戦の帰趨は物質力×精神力の掛け算から導き出される。太平洋戦争末期の日本のように物質力が極端に低くなると精神力をいくら向上させようとも総合力で敗れる。

逆にいくら物質力があっても精神力が限りなくゼロに近いと総合力で大国が小国に敗れてしまう。端的な例はソ連のアフガニスタン侵攻(1979~98年)だ。大義名分なき戦争にソ連軍の士気が極端に下がり、ゲリラ部隊に対して敗退したのだ。

外交の世界においても精神力は重要だ。世界第2位のGDP(国内総生産)をもつ日本の外交が、過去数年で「八方塞がり」の状況に陥ってしまったのも、外交戦士である日本の外交官が精神力の重要性を忘れてしまったから、圧倒的な物質力と掛け算をした総和で中国やロシア、場合によっては北朝鮮にも敗れているのである。話が少し脇道に逸れたが、大川のテキストを解読することで、筆者は日本外交に精神力の重要性を再認識させたいという気持ちももっている。

ペリーの「反植民地主義」に対する共感

それでは、筆者が整理した三つのテーマを念頭に置きながら『米英東亜侵略史』を解読していきたい。

まず、大川周明のアメリカ観を見てみたい。

大川は、イギリスの植民地主義に対しては首尾して批判的だが、アメリカについては、自由・独立の気風と自由と反植民地主義的伝統を肯定的に評価する。民主主義についても、大川はそれほど嫌悪感を示さない。日本の近代史を省みて、大川は日本の開国がアメリカによってなされたことは幸運だったと明言した。当時は帝国主義と植民地主義の時代だった。欧米列強が世界の文明化という名目で、白人による世界支配を画策し始めた。大川は「そもそも欧米列強の圧力が、にわかに我が国に加わってきたのは、およそ150年前からのことであります。ちょうどこの頃から、世界は白人の世界であるという自負心が昂まり、欧米以外の世界の事物は、要するに白人の利益のために造られているという思想を抱き、いわゆる文明の利器を提げて、欧米は東洋に殺到しはじめたのであります」と指摘しているが、日本が国際社会に扉を開いた時期は、欧米が植民地獲得を本格化した時代である。大川は白人対有色人種という二項対立をたてるが、これを先進資本主義国対アジア・アフリカの植民地という二項対立にすることも可能だ。

そのような時代に日本も開国を迫られたのであるが、たまたまアメリカのペリー提督が優れた人物であり、当時のアメリカが建国の理念である自由と独立の精神を忘れていないので日本は植民地化を免れたと、アメリカの対日政策について大川は肯定的な評価をしている。

それから報告中に現れたる彼(ペリー:筆者注)の知識、彼の識見、注意の周到などによって判断すれば、疑いもなく彼は当時アメリカ第一等の人物であります。(中略)ペリーはこの航海の途上において、欧羅巴諸国の数々の植民地に寄港したのでありますが、丹念にその植民政策を研究し、その非人道的なる点を指摘して、手酷(てひど)き攻撃を加えております。とりわけ著しく目につくことは、イギリスに対する激しき反感であります。(中略)彼は日本人が高尚なる国民であること、これに対するにはあくまでも礼儀を守り、対等の国民として交渉せねばならぬことを知っていたのであります。すなわち日本に対して、オランダのごとき卑屈な態度を取ってはならぬし、またイギリスやロシアのごとき乱暴な態度を取ってもならぬ。どこまでも礼儀を尽くして交渉し、止むを得ぬ場合にのみ武力を行使するという覚悟で参ったのであります。(中略)このような次第で、ペリーはなかなか立派な人物であり、こうした人物が艦隊司令官として日本に参ったことは、日米両国のために幸福であったと申さねばなりません。

ペリーは世界航海の過程でヨーロッパ、特にイギリスの植民地政策を見聞し、その際に覚えた憤りを報告書に綴った。大川はそうしたペリーの植民地主義批判への共感を隠さない。

大川はアメリカの初心が優れていたことを強調することで、現在のアメリカの堕落を際立たせようとしている。このようなレトリック(修辞)は宣伝技法としても優れている。人道的精神と反植民地主義的感受性をペリーが備えていたのは、ペリーの個人的資質によるものだけではなく、「アメリカ合衆国も当時は決して今日のように堕落した国家ではなかった」からで、「アメリカ建国の理想は、なお未だ地を払わず、ワシントンの精神が国民の指導階級を支配していた」からなのである。しかもペリーは自国が行った行為、例えばアメリカのメキシコ侵攻については自己批判的評価をしている。このようなペリーの姿勢に大川は共感を抱いている。大川はアメリカ建国の理想、ジョージ・ワシントン初代大統領の自由、独立の精神を肯定的に評価している。

さらに大川は、ペリーが日本人の内在的論理をよく掴んでいた人物としても高く評価している。大川の理解では、アメリカはイギリスやロシアのような乱暴な態度で開国を強要せず、礼儀を守り、対等の国家として開国を説得した。他方、アメリカはオランダのような卑屈な態度で、日本人に阿ることもしなかった。必要になれば武力に訴える腹ももっていた。要するに「対話と圧力」でアメリカは日本に開国を迫ったのである。日本はこの方法から学び、その後、「対話と圧力」で朝鮮や中国との外交関係を構築していく。

「国家存亡の危機」に際して知識人がとるべき態度とは

ここで筆者は大川周明が反米主義者でなかったことを指摘しておきたい。大川の首尾一貫した立場は反植民地主義である。大川はアジアを植民地支配から解放するためにイギリスと戦うことは不可欠で、不可避と考えたが、対米戦争についてはできるだけ避けようとして、大川自身のインド人人脈を通じてアメリカと非公式交渉を行おうとしていた。しかし、一旦、開戦の火蓋が切られた以上、「自分はこの戦争に反対だった」というような傍観者的態度をとることは大川の信念に反していたのだ。困難で、勝算が低い戦いでも、一旦始まった以上は死力を尽くし、その中で知識人としての自己の果たすべき役割を大川は真剣に考えたのである。

自分の所属する国家・民族が誤った道を選択したと考えた知識人がとる行動は、大きく二つに分かれる。

第一は、自分だけが正しいと考え、それにあくまでも固執するタイプだ。積極的に政治運動や抵抗運動に従事するか、あるいは自分の小さな殻にこもってしまうかという点はそれほど重要でない。自分にとっての真理や信念を絶対視するという思考の形に特徴がある。革命家はこのような思考形態をとりやすい。

第二は、同胞が間違いを犯すならば、自分だけそこから逃れようとするのではなく、国民と共に誤った道を進む中で軌道修正を図るというタイプだ。保守的知識人の思考の形である。大川は明らかにこの系統に属する。

日本国民は時の政府に騙されて無謀な戦争に突入したわけではない。大きな歴史のうねりに巻き込まれ、気がついてみたら戦争に突入せざるを得ない状況になっていたというのが当時の日本の政治エリートや知識人の平均的な意識だと思う。当時の日本政府は国民に対する説明責任を果たそうと最大限の努力をした。大川は1932年の五・一五事件に連座して、内乱罪幇助で禁錮5年の刑が確定した前科者である。その前科者に日本政府は開戦理由を、つまり国家の基本政策を解説させたのである。日本国家としては、数年前に犯罪者と断罪した人物にこのような重要な仕事を依頼するというのは大きな矛盾だが、あえてその矛盾を国家が引き受けたのだ。近代戦は総力戦であり、国民ひとりひとりが戦争の意味を理解していなくては、夥しい犠牲者に堪えながら勝利を信じて突き進むエネルギーは生まれない。指導者と国民が物語を共有していないと総力戦は不可能だ。国家権力による強制的な動員や「鬼畜米英」などの底の浅いスローガンだけで数年にわたって継続できるほど総力戦は甘くない。

『米英東亜侵略史』を読んでいただいた読者にはおわかりのように、大川がNHKラジオで行った講演は、客観的データに基づいて、日本が戦争へと追い込まれていった道筋をきちんと国民に説明している。決してエキセントリックな内容ではない。だからこそより深いところで国民を説得することができたのだ。

構成・文責:獅子風蓮