10月28日、赤城山の大沼の西に連なる、姥子山(姥子山、標高1507m)、鍬柄山(くわがらやま、同1562m)、鈴ヶ岳(すずがたけ、同1564m)のトレールを歩いてきました。この道はこれまでに何度も歩いています。私の経験では冬でも風が穏やかで歩きやすいです。また、年中人が多い黒檜山や地蔵岳とは対照的に、静かな山歩きが楽しめます。

この日は落葉樹の葉が落ちて、見晴らしがよくなったトレールを楽しむ目的で出かけました。

※10月28日は旧暦では10月4日にあたり、小春(陰暦十月)となります。

下の写真でお分かりの通り、鍬柄山まではなだらかなアップダウンが続き、そこからは一旦大きく下って鈴ヶ岳に登り返すルートになります。

帰路は来た道を引き返します。

2022/09/26撮影

2022/09/26撮影

2022/02/25撮影

2022/02/25撮影

当日の歩跡です。スタート地点の新坂峠の標高が1410mあるので、最高地点の鈴ヶ岳山頂との標高差は154mです。YAMAPのログでは往復の距離が4.7km、累計標高差が470mでした。ガイドブックでは中級者向きとなっていますが、これは痩せ尾根や岩場があるためだと思います。

8時34分、新坂峠の駐車場を出発しました。新坂峠と登山口の様子です。

稜線に向けて標高を上げていきます。緩やかな登りです。斜面全体に腰の高さほどの笹が生い茂り、落葉広葉樹の森が続きます。

木々の葉はほとんど落ちていて、ふかふかの道を歩いて行きます。

稜線まで上がると白樺牧場の柵に沿って歩きます。所々笹で足元が見えにくいので、浮き石や木の根に注意しながらゆっくり進みます。

姥子峠を過ぎたところで、赤く色づいた葉が残っている樹がありました。

ウリハダカエデのようでした。

その後も紅葉が残っている樹がいくつかありました。こちらはハウチワカエデか、オオイタヤメイゲツのようでした。

こちらはイロハモミジのように見えました。

こちらはオオモミジのように見えました。

1時間ほど歩いて鍬柄山山頂に着きました。

山頂からはたくさんの山が見えました。この時期のお楽しみのひとつです。ザックを下ろして20分ほど休憩しました。

赤城山の最高峰、黒檜山(くろびさん、標高1828m)です。写真の左側に遠くに見えている山は皇海山(すかいさん、標高2144m)です。

関東地方の最高峰、日光白根山(日光白根山、同2578m)です。すでに冠雪しているようです。

東北地方の最高峰、燧ヶ岳(ひうちがたけ、同2356m)です。

そして、日本最高峰の富士山(同3776m)です。

山頂に綿毛をつけた草花がひとつ残っていました。キク科の植物だと思いますが、何でしょう。

ここまで誰とも会わずに歩いてきましたが、下から登ってくる人がいたので山頂を譲り、鈴ヶ岳に向かいました。

暑くなってきていたので、半袖のTシャツで歩きました。寒ければ上着を羽織るつもりでしたが、結局下山するまで半袖でした。

鍬柄山から鈴ヶ岳に向けては、一旦大ダオ(標高1420m)まで下ります。途中が痩せ尾根になっていますが、危なくはありません。

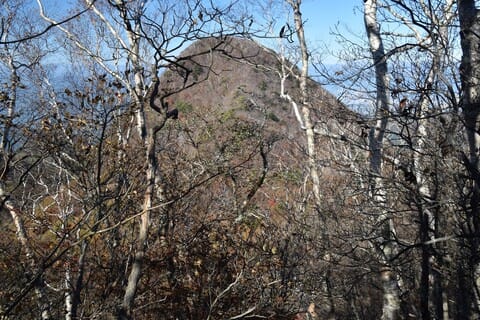

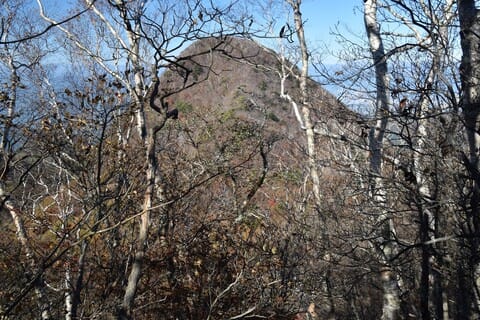

下っていくと木々の間から鈴ヶ岳が見えてきます。

大ダオに下りてきました。ここには黄色く色づいた大きな樹がありました。

橙色に色づいた葉もありましたが、多くは黄色でした。形からハウチワカエデか、オオイタヤメイゲツのように見えました。

(ハウチワカエデの葉柄は短くて有毛、オオイタヤメイゲツの葉柄は長くて無毛。下の写真では葉柄が長いのでオオイタヤメイゲツのように思う。)

ここから鈴ヶ岳の山頂まで25分です。

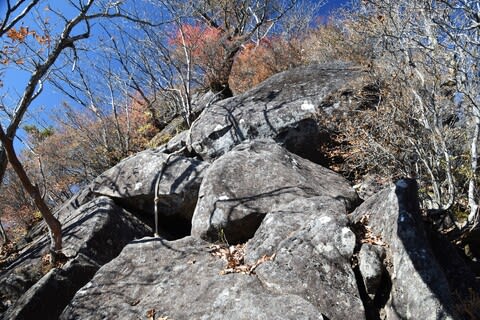

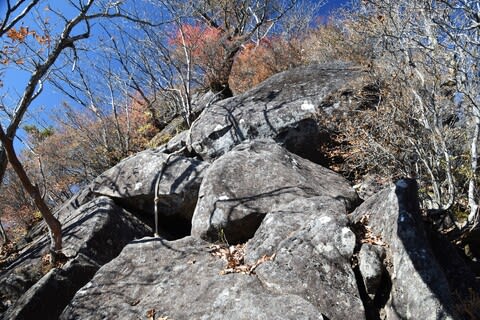

途中、ロープが設置された岩場が2ヶ所あります。2ヶ所ともロープが新調されていました。ロープを頼らずに登りました。

空が広がってきたら山頂です。

山頂には、左から愛宕山大神、鈴嶽山神社、赤城山大神と刻された石碑があります。また周辺には別の石碑も複数あります。

期待していた谷川岳方面の遠望ですが、手前の木々が以前より伸びてきていて、邪魔でした。できれば切って欲しいものです。

鈴ヶ岳の山頂で25分休憩し、帰路につきました。

帰路はカメラをザックにしまって、来た道を戻りました。鈴ヶ岳山頂付近は道に迷いやすいです。以前に比べてピンクのテープがずいぶん増えていました。このピンクのテープに従って進めば、間違えることはないと思います。

新坂峠の登山口に12時20分に着きました。その後、紅葉見物で混雑する群馬県道4号前橋赤城線(赤城道路)を下り、日帰り温泉で汗を流して帰宅しました。

この日は落葉樹の葉が落ちて、見晴らしがよくなったトレールを楽しむ目的で出かけました。

※10月28日は旧暦では10月4日にあたり、小春(陰暦十月)となります。

下の写真でお分かりの通り、鍬柄山まではなだらかなアップダウンが続き、そこからは一旦大きく下って鈴ヶ岳に登り返すルートになります。

帰路は来た道を引き返します。

2022/09/26撮影

2022/09/26撮影 2022/02/25撮影

2022/02/25撮影当日の歩跡です。スタート地点の新坂峠の標高が1410mあるので、最高地点の鈴ヶ岳山頂との標高差は154mです。YAMAPのログでは往復の距離が4.7km、累計標高差が470mでした。ガイドブックでは中級者向きとなっていますが、これは痩せ尾根や岩場があるためだと思います。

8時34分、新坂峠の駐車場を出発しました。新坂峠と登山口の様子です。

稜線に向けて標高を上げていきます。緩やかな登りです。斜面全体に腰の高さほどの笹が生い茂り、落葉広葉樹の森が続きます。

木々の葉はほとんど落ちていて、ふかふかの道を歩いて行きます。

稜線まで上がると白樺牧場の柵に沿って歩きます。所々笹で足元が見えにくいので、浮き石や木の根に注意しながらゆっくり進みます。

姥子峠を過ぎたところで、赤く色づいた葉が残っている樹がありました。

ウリハダカエデのようでした。

その後も紅葉が残っている樹がいくつかありました。こちらはハウチワカエデか、オオイタヤメイゲツのようでした。

こちらはイロハモミジのように見えました。

こちらはオオモミジのように見えました。

1時間ほど歩いて鍬柄山山頂に着きました。

山頂からはたくさんの山が見えました。この時期のお楽しみのひとつです。ザックを下ろして20分ほど休憩しました。

赤城山の最高峰、黒檜山(くろびさん、標高1828m)です。写真の左側に遠くに見えている山は皇海山(すかいさん、標高2144m)です。

関東地方の最高峰、日光白根山(日光白根山、同2578m)です。すでに冠雪しているようです。

東北地方の最高峰、燧ヶ岳(ひうちがたけ、同2356m)です。

そして、日本最高峰の富士山(同3776m)です。

山頂に綿毛をつけた草花がひとつ残っていました。キク科の植物だと思いますが、何でしょう。

ここまで誰とも会わずに歩いてきましたが、下から登ってくる人がいたので山頂を譲り、鈴ヶ岳に向かいました。

暑くなってきていたので、半袖のTシャツで歩きました。寒ければ上着を羽織るつもりでしたが、結局下山するまで半袖でした。

鍬柄山から鈴ヶ岳に向けては、一旦大ダオ(標高1420m)まで下ります。途中が痩せ尾根になっていますが、危なくはありません。

下っていくと木々の間から鈴ヶ岳が見えてきます。

大ダオに下りてきました。ここには黄色く色づいた大きな樹がありました。

橙色に色づいた葉もありましたが、多くは黄色でした。形からハウチワカエデか、オオイタヤメイゲツのように見えました。

(ハウチワカエデの葉柄は短くて有毛、オオイタヤメイゲツの葉柄は長くて無毛。下の写真では葉柄が長いのでオオイタヤメイゲツのように思う。)

ここから鈴ヶ岳の山頂まで25分です。

途中、ロープが設置された岩場が2ヶ所あります。2ヶ所ともロープが新調されていました。ロープを頼らずに登りました。

空が広がってきたら山頂です。

山頂には、左から愛宕山大神、鈴嶽山神社、赤城山大神と刻された石碑があります。また周辺には別の石碑も複数あります。

期待していた谷川岳方面の遠望ですが、手前の木々が以前より伸びてきていて、邪魔でした。できれば切って欲しいものです。

鈴ヶ岳の山頂で25分休憩し、帰路につきました。

帰路はカメラをザックにしまって、来た道を戻りました。鈴ヶ岳山頂付近は道に迷いやすいです。以前に比べてピンクのテープがずいぶん増えていました。このピンクのテープに従って進めば、間違えることはないと思います。

新坂峠の登山口に12時20分に着きました。その後、紅葉見物で混雑する群馬県道4号前橋赤城線(赤城道路)を下り、日帰り温泉で汗を流して帰宅しました。

おはようございます。

絶好のお天気ですね。

これ以上ないと言うような青空の下、半袖での登山と言うだけでお天気の良さが分かります。

山頂からの山々の眺望も素敵です。

富士山まで見えるのですね!

日帰り温泉で汗を流し、車でなかったらビールが美味しい所でしたね!

くろびさんって読むんですね、ヒノキだから、

知らないとくろひさんって読みそうです^^;

標高1828m、不思議な形の山、

私でも一目見たら忘れ無さそうです^^;

shuさんの尾瀬を思い出させる燧ヶ岳、

富士山、谷川岳と、たくさんの山が見られる

鈴ヶ岳、shuさんが好きな山なんでしょうね。

麓から登っていくと、紅葉が進んでいるのを感じます。

早くも11月、どんどん紅葉が進みますね。

小春日和のハイキング、楽しまれたが伝わってきました。

今日は秋晴れ、気持ち良さそうな一日になりそうですね^^

一番かと思いきや、書いているうちに、fukurouさんに抜かれる私です^^;

秋晴れが続いています。この日も山日和でした。半袖でも背中に汗をかきました。

富士山まで見えるのは空気が澄んでいるからですね。

雨上がりの日はもっと良く見えます。でもそんな日は北風が吹いて寒いです。

日帰り温泉で汗を流し、それから4時間運転して自宅に着きました。

山歩きの時間より、運転の時間の方が長いのが欠点です。

黒檜山はパソコンで変換できなかったので、単語登録しました。

山の名前も花も名前も、変換できないものが多いですね。

私が山の写真を見て名前が分かる山は、そう多くありません。

自分で登った山はたいてい覚えていますが、覚えられないものもあります。

富士山は高いので、遠くからでも見えます。知っている山が見えると嬉しくなります。

紅葉は標高1000m付近が見頃でした。

その辺りにある駐車場は、平日なのに満車でした。

きっとそこから登る山も混んでいたでしょう。

私がこの日に出会った人は、3人でした。

のんびりした一日でした。

「鳥瞰図で楽しむ 日本百名山」で鈴ヶ岳と白樺牧場を確認し、歩く人は少なそうだと思いました。

関東、東北、そして日本の最高峰が綺麗に見えており、混雑回避の素晴らしい1日でしたね。

赤城山方面に日帰り登山、良かったですね。

富士山まで見え、紅葉も見られて、有意義な1日でしたね。

半袖出歩かれたとは驚きました。

今中央道を松本に向かって走っている、車の中です。

短いコメントですみません。

コメントありがとうございます。

のんびり歩いてきました。

仰るとおり山歩きより車の運転の方が大変でした。

近くに山がないので、仕方ないですね。

これからの季節は低山歩きの魅力が増します。

鳥撮りと合わせて楽しみたいと思います。

お忙しい中、コメントありがとうございます。

よいお天気で、車窓の景色も鮮やかでしょうね。

山歩きはけっこういい運動量があり、歩いていると体が暖まります。

加えて昨日はよいお天気で、ポカポカ陽気でした。

これからこんなお天気は減ってきますね。

小春日和を大切に過ごしたいです。

私は10月はリンドウ、センブリを各地で多く見たのがよかったです。

平野部の紅葉は関西では11月後半になります。

赤城山といえば、shuさんの庭というイメージです。

こんなアップダウンを日帰りでいともたやすく登られるのがすごいです。

半袖ですか@@

青空に、遠くの山々・・・富士山まで!

ふかふかの落ち葉を踏んで歩くのも気持ちよさそうです。

(でも坂道だったら滑りそう・・・)

紅葉も進んでいますね!

京都で紅葉を見ようと調べていましたが、どこも超混雑しそう・・・

やはり、山で見る紅葉がいいですね~