作家で登山家の深田久弥氏が、福井県から選んだ唯一の日本百名山が荒島岳(標高1523m)である。

荒島岳に登るコースは4つある。そのうち中出(なかんで)コースは山の北西側から登るので、夏場は涼しくてよい。深田久弥氏が登ったのもこのコースである。

中出コースは途中に小荒島岳(標高1186m)を経由する。

今回は膝の負担を考慮して荒島岳ではなく小荒島岳を目指した。

小荒島岳に登ると白山連峰を眺望できるし、登山道では季節の花も楽しめる。ということで早朝に登山口を出発した。

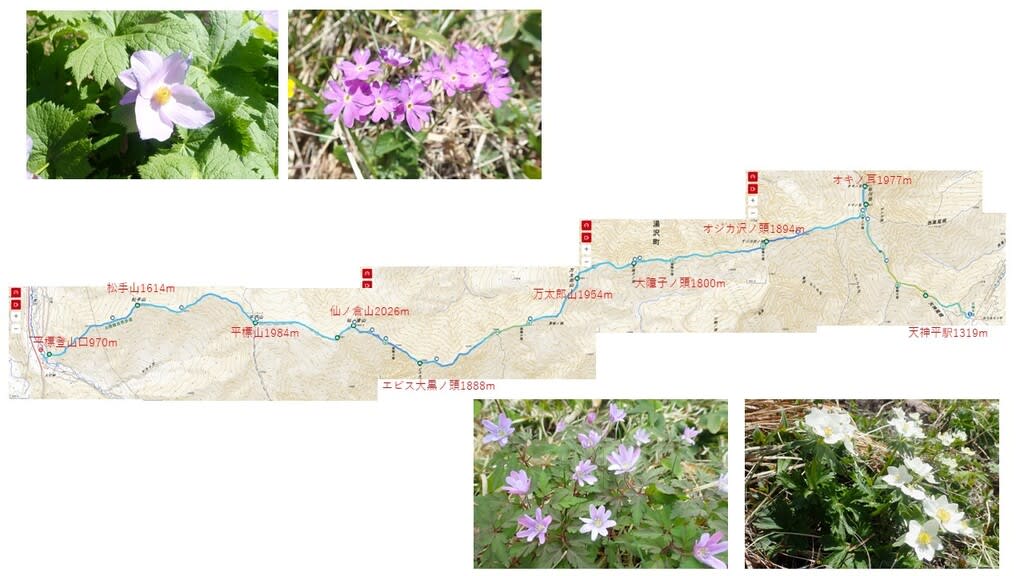

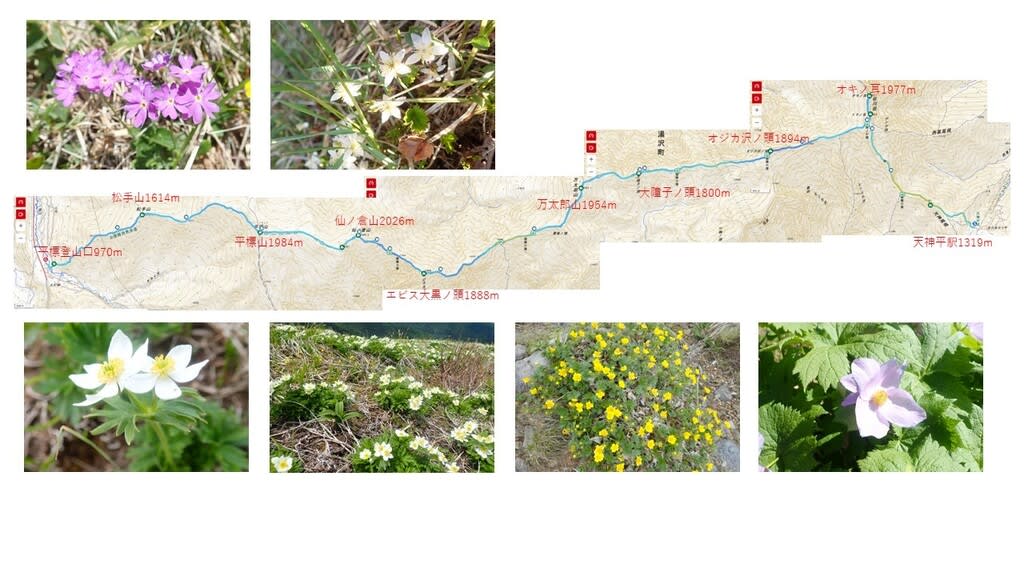

6月25日、4時45分に中出コースの駐車場を出発した。初めは舗装された林道を歩く。日の出の時刻を過ぎても山陰(やまかげ)なので涼しい。

道端に咲くエゾアジサイ(アジサイ科アジサイ属の落葉低木)がきれいだった。

林道を7~8分歩くと登山口を示した標識があり、そこで舗装路から離れるが、この先も林道を30分ほど歩いた。

途中では多くの山野草が観られた。

クルマバナ(シソ科トウバナ属の多年草)だろうか。登山口付近に多く観られた。

クララ(マメ科クララ属の多年草)のように思う。群生していた。

オカトラノオ(サクラソウ科オカトラノオ属の多年草)。数は少なかった。

ヒメジョオン(キク越年草科ムカシヨモギ属の越年草)。標高700m付近まで観られた。

ノアザミ(キク科アザミ属の多年草)だろうか。数多く観られた。

タケニグサ(ケシ科タケニグサ属の多年草)だろうか。

エゾアジサイも多く観られた。北陸の山でよく観られる。

林道が終わり登山口に入る。しかし5~6分歩くと再び林道と交わる。このように林道と交差しながら標高を上げていく。

自信はないが、ハナチダケサシ(ユキノシタ科 チダケサシ属の多年草)だろうか。一緒に写っている小さな花はドクダミだ。

植林された杉林の中を登っていく。道が濡れているので所々滑るが、危ないところはない。

ウツギ(アジサイ科ウツギ属の落葉低木)の花がまだ咲いていた。

こちらはタツナミソウ(シソ科タツナミソウ属の多年草)のようだ。

コアジサイも多く観られた。花色は白色と薄青色が観られた。

ブナ林に入ってきた。こぼれてくる光がやさしい。

カラマツソウ(キンポウゲ科カラマツソウ属の多年草)が所々で観られた。白山で多く観られるモミジカラマツは観られなかった。

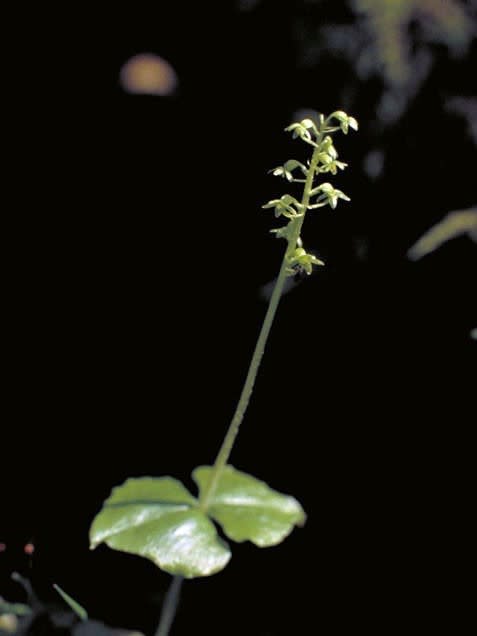

シライトソウ(シュロソウ科シライトソウ属の多年草)の小さな群落も観られた。

この植物は詳しく観ていないが、ヤマサギゴケ(サギゴケ科サギゴケ属の多年草)かもしれない。写真を拡大して観ると茎や萼に腺毛がたくさん見える。

ヤマボウシ(ミズキ科ミズキ属ヤマボウシ亜属の落葉高木)に花が咲いていた。この樹は山頂にも見られた。

マタタビ(マタタビ科マタタビ属の落葉蔓性木本)が観られた。表向きの白い葉の裏側は緑色だが、表が緑色の葉の裏側は白くない。花はまだ咲いていなかった。

ヤマツツジ(ツツジ科ツツジ属の半落葉低木)は標高の低いところでは花が散っていたが、この辺りでは残っていた。

ブナ林の朝の陽射しは暑さを感じさせない。ヤマドリの親子が横切っていった。幼鳥は尾羽が短く、ライチョウの子供に似て見えた。

藪の中でも鳥の気配があった。眺めていたら斜めの樹に止まった。

さらにその樹のてっぺんに移り、飛び立っていった。カケスだった。

この辺りから探していたササユリ(ユリ科ユリ属の多年草)が見られ出した。全部で15~20株は咲いていたように思う。選りすぐってご覧いただきたい。

木々の隙間から白山が見えた。雲海に浮かんでいた。

これまでゆっくり歩いていたが、山頂でこの景色を観たくて膝の痛みも忘れて駆け上がった。

間に合った。

小荒島岳山頂からの荒島岳。今回は登らずにここで引返すことにした。

夏の陽射しをいっぱいに受ける山頂は暑かった。早々に退散して、駆け上がってきて撮らなかった花を撮りながら下山した。

アカモノ(ツツジ科シラタマノキ属の常緑小低木)。

アザミの仲間。登山口近くで観たアザミとは葉の形が違うように見える。

福井県自然保護センター発行のFUKUI NATURE GUIDE 第23号によると、福井県に産する主なアザミ属の種は30種ほどあり、その中で主なアザミとして14種が上がっている。それらを国立科学博物館発行の「日本のアザミ」で照合したが、該当するものが見当たらなかった。

これもノアザミなのだろうか。

ギンリョウソウ(ツツジ科ギンリョウソウ属の多年草)。

9時48分に駐車場に到着した。

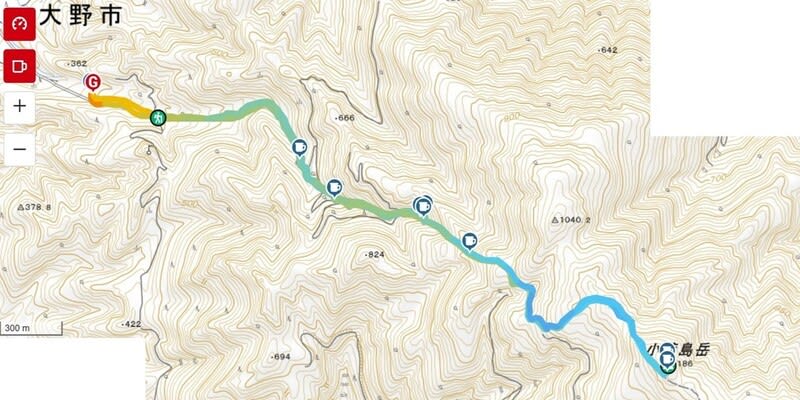

YAMAPの記録では、活動時間 5時間3分(うち休憩時間38分)、距離7.5km、累計標高差 875m だった。