4月28日は大型連休の前半で、唯一の晴天が約束された日だった。さてどこへ行こうかと思案して福井県の荒島岳を選んだ。

その理由は前日に宿泊していた場所から近いこと。登山口付近に広い駐車場があることに加え、山頂からの展望が優れ、その上お花も楽しめるということだった。荒島岳は高山植物も豊富だが、今の時期はスプリング・エフェメラルやイワウチワの仲間(イワウチワとトクワカソウ)が観られる。中でもこの山でのイワウチワの仲間は数が多いのが魅力だ。

荒島岳に登るのは2020年以来で、小荒島岳へは昨年6月以来であった。

作家で登山家の深田久弥氏が、福井県から選んだ唯一の日本百名山が荒島岳(標高1523m)である。

荒島岳に登るコースは4つあり、今回は昨年と同じく中出(なかんで)コースを選んだ。中出コースは山の北西側から登るので、気温が上がるこの日のような日には涼しくてよい。

中出コースは途中に小荒島岳(標高1186m)を経由する。前日かなり飲んでいて、睡眠時間も短かったので、万一体調が勝れないときは小荒島岳で引返そうと決めていた。

![]()

広い駐車場があると先に述べたが、6時40分にそこに着いたときには既に埋まっていた。地元の警察官が来ていて、指示に従って登山口のすぐ横までクルマを走らせて、そこに駐めた。お陰で歩く距離が400mほど短くて済んだ。

登山口から500mほどの間で目立ったのがヤマブキとカキドオシ、それにスミレの仲間だった。ヤマブキとスミレの仲間はさらに先まで咲いていた。

ヤマブキ(バラ科ヤマブキ属の落葉低木)。

カキドオシ(シソ科カキドオシ属の多年草)。

スミレの仲間。

登山口近くにはシャガ(アヤメ科アヤメ属の多年草)やセントウソウ(セリ科セントウソウ属の多年草)も咲いていた。

先へ進むと先ほどとは違う白色の小さな花を咲かせたスミレの仲間も観られた。

こちらのスミレの仲間は距が長い。帰って調べたらミヤマスミレのように思えた。

ミヤマキケマン(ケシ科キケマン属の越年草。)が咲いていた。後から次々と観られたのには驚いた。

こちらはヤマエンゴサク(ケシ科キケマン属の多年草)のように思う。スプリング・エフェメラルにまだ出会えたのが嬉しかった。この山の遅い雪解けのお陰である。

ネコノメソウ(ユキノシタ科ネコノメソウ属の多年草)の仲間が現れた。

登山道が何度か林道を横切り傾斜を上げていくと、ニリンソウ(キンポウゲ科イチリンソウ属の多年草)の群落が現れた。天気は晴れだが朝の時間にニリンソウはまだ開いていない。帰りにじっくり写真を撮ることにしよう。

スミレの仲間も大きな群落を作っていた。

先にも述べたが、ミヤマスミレのように思えた。

ミヤマカタバミも出てきたが、ニリンソウ同様、この時間はまだ花を閉じていた。

ヤマエンゴサク。

ハルトラノオ(タデ科イブキトラノオ属の多年草)だろうか。

標高が1000mに達するまで、視界のどこかに常に花が見られた。一番多いのはスミレの仲間だった。

ところが標高が1000mを越えた辺りから、急に花を観なくなった。辺りはブナの森に入っていた。

緩やかになった道を進んでいくと、林床に探していたイワウチワ(イワウメ科イワウチワ属の多年草)の仲間が現れた。荒島岳で観るイワウチワの仲間は、イワウチワ(岩団扇、Shortia uniflora)とトクワカソウ(徳若草、Shortia uniflora var. orbicularis)である。

両者は花の形はまったく同じで、イワウチワは葉の基部がくびれているのに対して、トクワカソウは円形に近い形をしている。するとこの花はトクワカソウのようだ。

(今回の記事のタイトルでは、トクワカソウの名があまり知られていないためイワウチワと書いた。)

ショウジョウバカマ(メランチウム科ショウジョウバカマ属の多年草)も現れた。

さらに進んでいくと、すぐ近くから聞き覚えのある鳥の声が聞こえてきた。ジュウイチ(カッコウ科ジュウイチ属)だった。立ち止まり声のする方を探すと7mほど先にジュウイチがいた。

残念ながら撮れたのは後ろ姿だけだった。

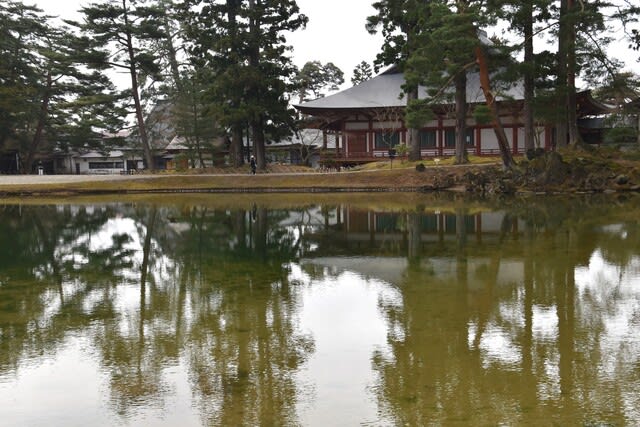

小荒島岳がすぐ先に迫ってきていた。巻き道を進むと見覚えのある標柱に達した。標高1165mと記してあった。

分岐を左に折れ、小荒島岳の山頂に向かった。目当ては山頂からの白山の眺めだ。

荒島岳から眺める白山は、手前に別山を従えて聳えている姿が素晴しい。

白山のアップ。正面が御前峰(標高2702m)、その左が大汝峰(同2684m)だ。

別山(同2399m)のアップ。御前峰・大汝峰・別山を白山三山というが、ここから観ると別山は独立した山のように見える。

旧制福井中学を出た深田久弥氏が、日本百名山に選んだ福井県の山は荒島岳だったが、本当は別山も選びたかったのではないかと、この景色を見て思った。

(帰って確認したところ、別山は石川県白山市と岐阜県白川村、高山市の接点に位置し、福井県には接していない。)

さあそれでは荒島岳は向かおう。

荒島岳で白山とイワウチワを観たの記(その②) に続く。

その理由は前日に宿泊していた場所から近いこと。登山口付近に広い駐車場があることに加え、山頂からの展望が優れ、その上お花も楽しめるということだった。荒島岳は高山植物も豊富だが、今の時期はスプリング・エフェメラルやイワウチワの仲間(イワウチワとトクワカソウ)が観られる。中でもこの山でのイワウチワの仲間は数が多いのが魅力だ。

荒島岳に登るのは2020年以来で、小荒島岳へは昨年6月以来であった。

作家で登山家の深田久弥氏が、福井県から選んだ唯一の日本百名山が荒島岳(標高1523m)である。

荒島岳に登るコースは4つあり、今回は昨年と同じく中出(なかんで)コースを選んだ。中出コースは山の北西側から登るので、気温が上がるこの日のような日には涼しくてよい。

中出コースは途中に小荒島岳(標高1186m)を経由する。前日かなり飲んでいて、睡眠時間も短かったので、万一体調が勝れないときは小荒島岳で引返そうと決めていた。

広い駐車場があると先に述べたが、6時40分にそこに着いたときには既に埋まっていた。地元の警察官が来ていて、指示に従って登山口のすぐ横までクルマを走らせて、そこに駐めた。お陰で歩く距離が400mほど短くて済んだ。

登山口から500mほどの間で目立ったのがヤマブキとカキドオシ、それにスミレの仲間だった。ヤマブキとスミレの仲間はさらに先まで咲いていた。

ヤマブキ(バラ科ヤマブキ属の落葉低木)。

カキドオシ(シソ科カキドオシ属の多年草)。

スミレの仲間。

登山口近くにはシャガ(アヤメ科アヤメ属の多年草)やセントウソウ(セリ科セントウソウ属の多年草)も咲いていた。

先へ進むと先ほどとは違う白色の小さな花を咲かせたスミレの仲間も観られた。

こちらのスミレの仲間は距が長い。帰って調べたらミヤマスミレのように思えた。

ミヤマキケマン(ケシ科キケマン属の越年草。)が咲いていた。後から次々と観られたのには驚いた。

こちらはヤマエンゴサク(ケシ科キケマン属の多年草)のように思う。スプリング・エフェメラルにまだ出会えたのが嬉しかった。この山の遅い雪解けのお陰である。

ネコノメソウ(ユキノシタ科ネコノメソウ属の多年草)の仲間が現れた。

登山道が何度か林道を横切り傾斜を上げていくと、ニリンソウ(キンポウゲ科イチリンソウ属の多年草)の群落が現れた。天気は晴れだが朝の時間にニリンソウはまだ開いていない。帰りにじっくり写真を撮ることにしよう。

スミレの仲間も大きな群落を作っていた。

先にも述べたが、ミヤマスミレのように思えた。

ミヤマカタバミも出てきたが、ニリンソウ同様、この時間はまだ花を閉じていた。

ヤマエンゴサク。

ハルトラノオ(タデ科イブキトラノオ属の多年草)だろうか。

標高が1000mに達するまで、視界のどこかに常に花が見られた。一番多いのはスミレの仲間だった。

ところが標高が1000mを越えた辺りから、急に花を観なくなった。辺りはブナの森に入っていた。

緩やかになった道を進んでいくと、林床に探していたイワウチワ(イワウメ科イワウチワ属の多年草)の仲間が現れた。荒島岳で観るイワウチワの仲間は、イワウチワ(岩団扇、Shortia uniflora)とトクワカソウ(徳若草、Shortia uniflora var. orbicularis)である。

両者は花の形はまったく同じで、イワウチワは葉の基部がくびれているのに対して、トクワカソウは円形に近い形をしている。するとこの花はトクワカソウのようだ。

(今回の記事のタイトルでは、トクワカソウの名があまり知られていないためイワウチワと書いた。)

ショウジョウバカマ(メランチウム科ショウジョウバカマ属の多年草)も現れた。

さらに進んでいくと、すぐ近くから聞き覚えのある鳥の声が聞こえてきた。ジュウイチ(カッコウ科ジュウイチ属)だった。立ち止まり声のする方を探すと7mほど先にジュウイチがいた。

残念ながら撮れたのは後ろ姿だけだった。

小荒島岳がすぐ先に迫ってきていた。巻き道を進むと見覚えのある標柱に達した。標高1165mと記してあった。

分岐を左に折れ、小荒島岳の山頂に向かった。目当ては山頂からの白山の眺めだ。

荒島岳から眺める白山は、手前に別山を従えて聳えている姿が素晴しい。

白山のアップ。正面が御前峰(標高2702m)、その左が大汝峰(同2684m)だ。

別山(同2399m)のアップ。御前峰・大汝峰・別山を白山三山というが、ここから観ると別山は独立した山のように見える。

旧制福井中学を出た深田久弥氏が、日本百名山に選んだ福井県の山は荒島岳だったが、本当は別山も選びたかったのではないかと、この景色を見て思った。

(帰って確認したところ、別山は石川県白山市と岐阜県白川村、高山市の接点に位置し、福井県には接していない。)

さあそれでは荒島岳は向かおう。

荒島岳で白山とイワウチワを観たの記(その②) に続く。