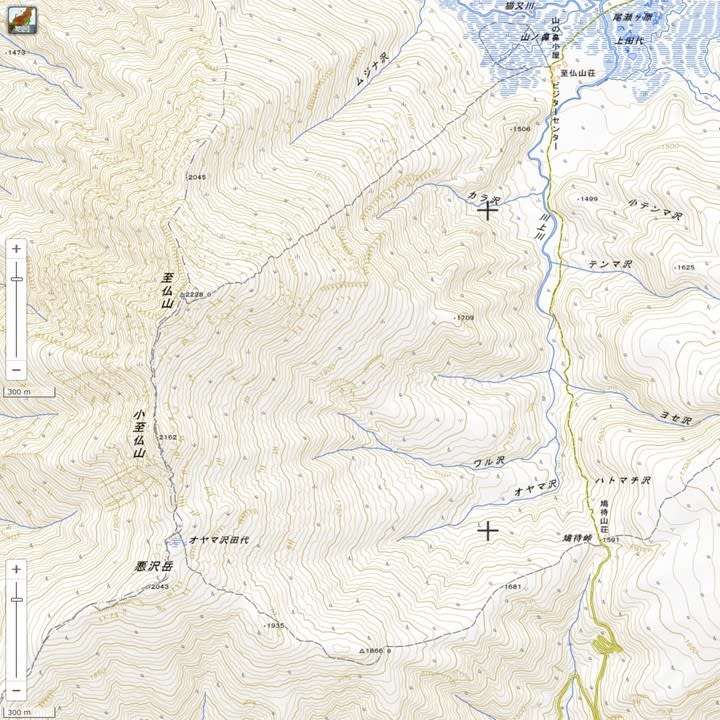

至仏山(標高2228m、日本百名山)の残雪期登山が4月21日に解禁されたので、大型連休直前の4月28日に、鳩待峠から時計回りで歩いてきました。

タイトルにも書きましたが、残雪期に至仏山を歩くのは5年ぶりでした。5年前と同じコースを歩いたものの、5年前にはなかった筋肉の痛みや疲労を感じ、筋力低下を自覚する結果となりました。

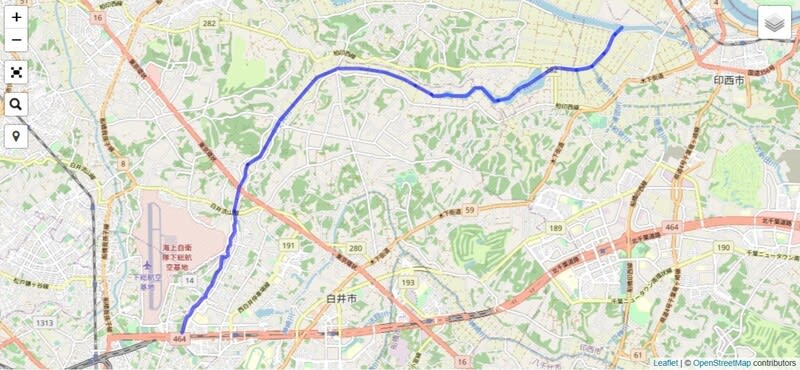

尾瀬戸倉から鳩待峠まで始発のバスに乗り、6時18分に鳩待峠から登山を開始しました。

歩き始めから雪があります。傾斜が緩やかなのでアイゼンを付けずに行きました。初めはダケカンバなどの広葉樹林帯を歩きます。この時期は初めから目指す山が木々の隙間に見えているのは嬉しいことです。

歩き始めて20分ほどで暑くなってきたのでフリースを脱ぎ、この後傾斜が急になるのでアイゼンを着用しました。

歩き始めて50分、右足の小指の付け根が痛み出したので、テーピングを施しました。右手に燧ヶ岳が見えてきていました。

広葉樹林帯から針葉樹林帯に変わっていき、小至仏山と至仏山とを繋ぐ稜線が樹木の間から見えてきました。

コースはほぼ夏道と同じです。但し夏道と違い整地されていません。このコースはずっと左が山足、右が谷足で、右足に負担がかかります。もともと内反小趾で、小指の付け根が痛いのをテーピングで抑えているものの、痛みが取れずペースが落ちていきました。

右手に燧ヶ岳が見え、尾瀬ヶ原も見えてきました。今年の尾瀬ヶ原の雪解けはずいぶん早いです。

トラバース道が続き、オヤマ沢田代に出てやっと一息付けました。目の前に小至仏山が見えます。

小至仏山をロックオンです! しかし冬道は山頂を巻いて東側をトラバースします。

燧ヶ岳と尾瀬ヶ原がずいぶんはっきりと見えてきました。燧ヶ岳の左は会津駒ヶ岳です。トラバース道が続きます。

振り返って歩いてきた道を見ます。上州武尊が近くに見えます。中央に見える大きな山塊は赤城山です。一番左に皇海山が見えます。

目の前に至仏山の手前のこぶが見えます。そのこぶを越えると山頂です。何度か歩いた山なので覚えていました。

至仏山の山頂の手前で夏道(稜線)に出ました。稜線に出ると西側に広がる山々が見渡せます。

写真の左端が巻機山です。中央の尖った山が八海山(入道岳)です。その右の双耳峰のように見える2つのピークは、左が中ノ岳、右が越後駒ヶ岳です。そして右端は平ヶ岳の一部です。

稜線上の夏道は雪が付いていない所があり、岩の上をアイゼンで歩くのは歩きづらかったです。しかし山頂はすぐそこ。ロックオンです!

実は、稜線に出ないで東側を歩くと、ずっと雪の上を歩けました。バックカントリーのスキーヤーやボーダーもかなりいました。

8時59分、至仏山の山頂に到着しました。計画より31分早いですが、出発が22分早かったので、歩いた時間はほぼ計画通りです。

あらためて、山頂から観た越後三山(駒ヶ岳、中ノ岳、八海山)と平ヶ岳です。平ヶ岳の右奥には飯豊連峰が見えていました。

越後三山から燧ヶ岳までのパノラマ写真です。

山頂で写真を撮った後、再び足のケアをしました。右の小指の付け根は当然ですが、外反母趾の親指にもテーピングをしました。そして、左足にも同様にテーピングをしました。

その後軽食を摂って、山頂を後にしたのは9時39分でした。

この後は燧ヶ岳を正面に見て、尾瀬ヶ原に向かって下山します。

途中、雪が無くアイゼンを外しました。

木道の途中でベンチがあり、そこで再び足のケアをしました。今度は左足で、足の裏の筋肉が軽い肉離れを起こしていました。マッサージをしても快復せず、ロキソニンテープを貼ったら痛みが取れました。

結局、山ノ鼻に着いたのは11時17分で計画より13分前倒しでした。

最後にご覧いただくのは、山ノ鼻の研究見本園から観た燧ヶ岳と至仏山です。

山ノ鼻にある至仏山荘の食堂でソフトクリームを食べ、鳩待峠までゆっくり歩き、何とか13時発のバスに乗れました。13時のバスに乗るのは計画通りでしたので、先ずは順調な山歩きでしたが、それにしても筋力の衰えを自覚する山歩きでした。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。痛めた足は既に快復し、今日は雨が上がればテニスに出かけようと思っています。